Uncategorized

Uncategorized

竹からおそわる

竹のこもっていきんさい

雨の中

今ほってくるから

延々山を迷い

蜘蛛の巣だらけで

偶然服部半蔵の忍の山のお参りから

降りてきて

話しかかけらたのは6年ほど前

旦那さんが

いきなり

服部半蔵ですか?

笑

そんな訳ないですよ〜

え〜

お参りにきてくれてるの?忍者さんの?

貴徳な人だな〜

東京から?

なんでこんな田舎の山に〜

それ以来

何度も急に来ても

タイミングよく会える

前回は

なんだか竹藪にいたんだけど

帰ったほうがいいかな〜と

急に思うと

あんたの車があったわ〜

今回も雨でノラしごと上がったら

また車があったさかい

不思議やね〜

見えない何か

竹の子はねすぐに茹でるか

冷蔵庫やで

味が一気に落ちるから

東京はね

棚にね

飾ってある

いつほったかわからんん

竹の子を買うんだよ

でかいと1000円とか?

ほんまかいね〜

笑

自然を遠のけた暮らしやナビの付いた車が

人を弱らせ、野生を失わせ、感覚もにごら

せる。

人が作った物で人が大切なものを失っていく

竹の子とおばちゃんから改めて気づかされる

米糠入れあるからね

すぐ茹でなさいね

また電話してからきんしゃい〜

藤林長門守

甲賀と伊賀の湯舟に眠る

伊賀の上忍 藤林長門守さんへお会いしに

昨日、彼の子孫の眠る

西念寺のお墓で住職に貼ったりお会いできた

伊賀の12人衆のお一人

百田藤兵衛さんの比自山へ行くとじょう

そうだ通り道だと車を走らせ

お参りが終わると、御住職が、書道をやっていたが

気が乗らず、たまたま駐車場の鍵を確認しにいらした

10年で初めてお会いでき

しばらくお話をしていると

あれ

急に鳥肌が!普段はないんですが

と言われ

僕が風がきますよと言うと同時に

風が吹いてきた

やはりいらっしゃいますね

きてくだいましたね

住職と会わせてくださった訳です

甲賀の境の藤林(古い幾つもあるお墓には富士林とも)

10年前からここと、その後先祖の長門守さんのお墓と

彼らが立てこもり

多くの忍の方々が亡くなった雨乞山へ

お供えをし、お酒とお水を置いて

話しかける

なんだか涙が溢れてくる

近くには藤林さんの住まわれていた、山城もある

お墓は大正時代にここへ移動されたそうだ

見えないが、明らかに

風を感じる何かが伊賀にはある

信長の傲慢で巨大な力に

屈せず戦った彼らこそ

今の日本に大事な時間

侍の心持ち

故郷と仲間を守り命を惜しまんとした彼らを偲ぶ

日之出や

こうが

甲賀武士の崇敬と思いが大事にされてきた

昔のままの

雨の油日神社へ

宮司さんともお話しできました。

お酒を神様へ

螺貝をふく行者さんも

このところたまに、いらしてますと

人昔前は、善行の神社や寺でも

海の音色が聞こえていたが

ここ最近、行者さんが減ったのと

貝を吹かないでくださいという神社まで

古来からの作法の一つにすぎないのだが

海の命をやまで吹く(行者さんはたてる)ことで

命の循環を表し

山から全ての命が始まったと、考える

山伏の数千年前から続く、ごく普通の作法も

理解してもらえない神社さんもあることが

実は不自然です。

現代の目で神様や時間を見ないこと

美しい自然(国土)と、人々の純粋な信心が濃かった

ほんの150年前までの国土と暮らし

絶滅しそうです

行者さん

伊賀上野城の嘘

詳かではないが、今から約500年前1577年頃まで(信長の養子の息子が伊賀を武力で蹂躙にきたが、返り討ちに)

その後信長が怒り1581年伊賀を地球から無くす計画(ジェノサイドが起こるが徹底抗戦した彼ら彼女ら)

地租の意思を受け継ぎ、おそらく全滅するが

魂は変えられず、たとえ体がなくとも生き続ける

七世報国 七度死んで八度目に朝敵を倒すと言って自刃した楠木さんと同様です

戦時中、大本営が、その言葉を戦争のプロパンガンダに悪用し

特攻隊の青年たちにすり込んだわけですが

所詮俺たちは

湊川だよと、非理奉天、七世報国と書いた菊水の幟で

鹿児島沖で全滅した野中五郎さんと特攻機桜花の話はご周知の通りです。

昔、昔、日本が66の国に分かれ、土地土地の検問所である関所で、今のパスポートが必要だった

修験者、僧侶の祈り人は特別な免除があったとも言われている

ので、忍たち(この時代はニンジャという言葉はなく、後の創作)

間者、すっぱと呼ばれ?実際は分かりませんが

普段は農民で午後からは武芸や呪術の稽古をしていた

あの黒装束(実際は青に近い黒とも)は目立つのであくまで、あからさまな任務や夜の時だけ?

日本のほとんんどが、秀吉や毛利や特に悪名たかい信長に

力で殺戮され、無理やり服従されていたロシアの赤い抑圧に近い時代

伊賀だけは徹底的に抗戦し、故郷を勇気と武芸で守っていた

甲賀は数年前に信長に、甲賀武士(忍)は郡忠惣というシステムがあり

多数決の協議の末

村人などを守ために無血降伏したが

伊賀と甲賀は地続きで、仲が良かったので

様々な葛藤や真実があっただろうが、判明しない。

伊賀は分かっているのは惣国一揆という

独自のシステムで3人の上忍(百道三太夫、藤林長門守、服部半蔵保名長)(愛知生まれの息子の半蔵まさなりではない)

12人の忍頭で決められた

傭兵的要素もあり

敵味方が複雑な刹那に生きていた

いわゆる、抜ける(抜忍)処罰も厳買ったようだが

僕の感覚や聞いた話では

役の行者、摩利支天や猿田彦=天狗、いずな権現など呪術的

な力を崇拝しつつ

香香背男(星の神)寿老人(北斗七星ー妙見)

陰陽師もいたというし

神仏を尊び己の精神的な正心を鍛え修行していた

心の人だと感じます

実際藤林長門守の子孫が(お墓は伊賀西念寺=不思議と四谷の浄土宗西念寺には服部半蔵の息子まさなりさんが眠る)

万川集海という忍術書のまとめに書き残した

ですので

伊賀上野城はそもそも一大聖地平楽寺の伽藍でしたので

焼きはらわれ、お墓も捨てられ

筒井定次が数年後に作ったそうです

伊賀市が上野城で、飛んだり跳ねたりするコスプレ忍者のショーを見せたり

上野城=忍者にしているのは大間違えで

侍や忍、郷土の人はきっと呆れておられます

信長の殺戮と平定(最後は徳川により和睦し、忍や侍は負けていない)したのちに

筒井順慶から主君を何度のかえ、最後は徳川の御伽衆で城造りのプロデューサー藤堂高虎

が作り替えただけで

火を放ち鉄砲で撃ち斬首し廃塵とかし1000人近い人が殺されている

あの場所の祈り場とは無縁な物です

お城へ行く駐車場からの坂道の左に

雑然と集められた、石塔や墓石がお不動様とありますので

御参りください。

伊賀上野城は歴史的にもトンチンカン!な現実!

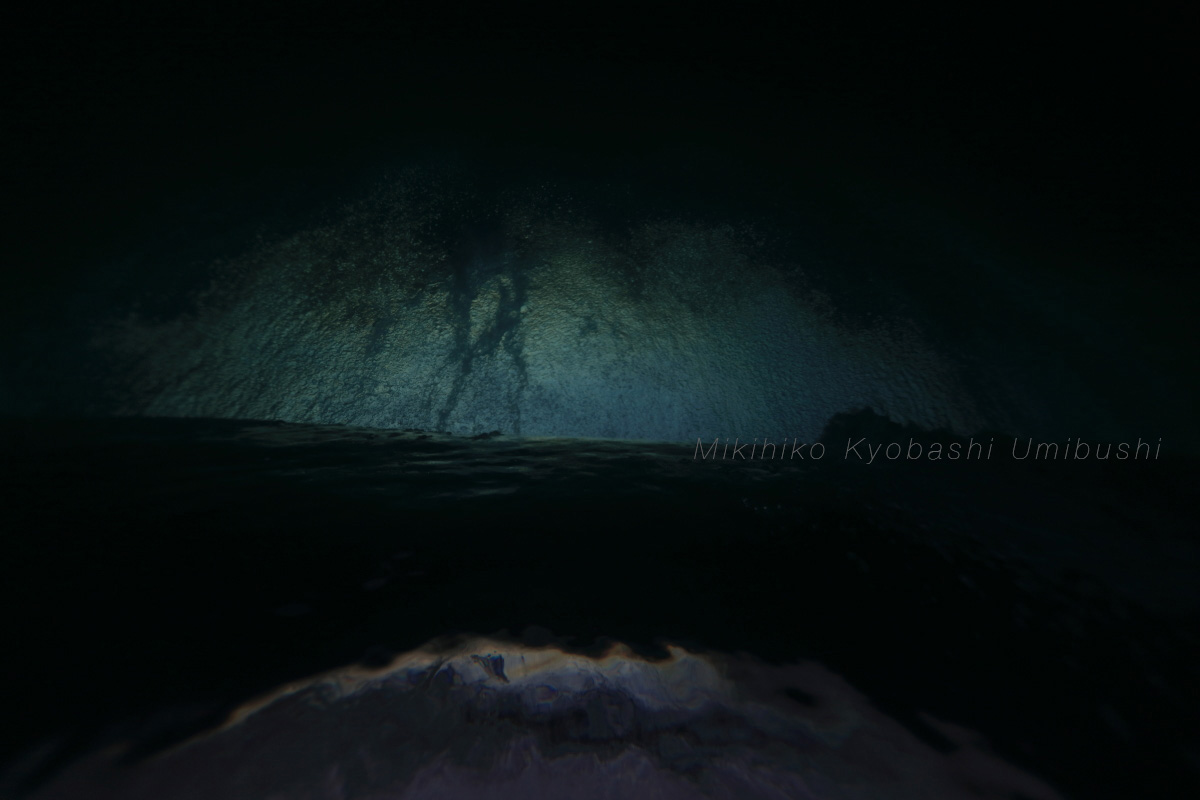

写真はそんな12人の頭の一人

河合庄 田谷掃部介さんたちが全滅した山城

なんだか怖い霊気というか、お化けとか悪い意味ではなく

彼らの精神的強い意志で戦い、まだいらっしゃいます。

ここに初めて来てから約8年

なんだか懐かしくもある

彼らの聖地です

最近は、山城探検の人々が来ているようですが

僕はお酒やお水や供物を持ち供養へ

竹林や落ち葉も多く、お線香は火が危ないので禁止にしてください。

今の日本に消えかけている

長いモノには巻かれない

宇宙と心の真理と真如と精神力と武芸

渡来系の人々が土着したルーツですが

日本の誉です。

伊賀

伊賀忍と地侍、郷土方々の供養へ

1581年の天正伊賀の乱の

数年前、二度に渡り

信長の息子が伊賀に攻め込むも惨敗

起こった信長が、魑魅魍魎の住む国伊賀を

日本から無くす為、たぬきも生かすなと火を放ち

神社仏閣、僧侶や神主や女子供も殺戮した

裏切った耳洲弥次郎などもいた

有名な伊賀観光局が広告する

伊賀上野城は忍者の城でもなんでもなく

占領後、後からつくられた伊賀にはいらなかったもの

だから伊賀忍者と勝手に結びつけるのは

歴史的にも彼らにも失礼です

元は平楽寺という平家の関係の山の寺

いくつもの塔頭があり

伊賀の高野山のような聖域だったが

ここで1000人近い僧侶や伊賀の民や忍、侍がなくなっている

今も片隅に当時のなもしれぬ墓石や、お不動様を祀るので

ぜひお参りください

ここは河合の、田谷さんのお城

ここで忍びや侍が玉砕(この言葉は大東亜争寺の大本営の欺瞞の、アッツ島で初めて悪用され、全滅を美化した言葉)

強い傲慢な信長にも屈しない

心と武芸の誉

日本人に大切な時間。

延々と供養に山から山へ

展示期間

川

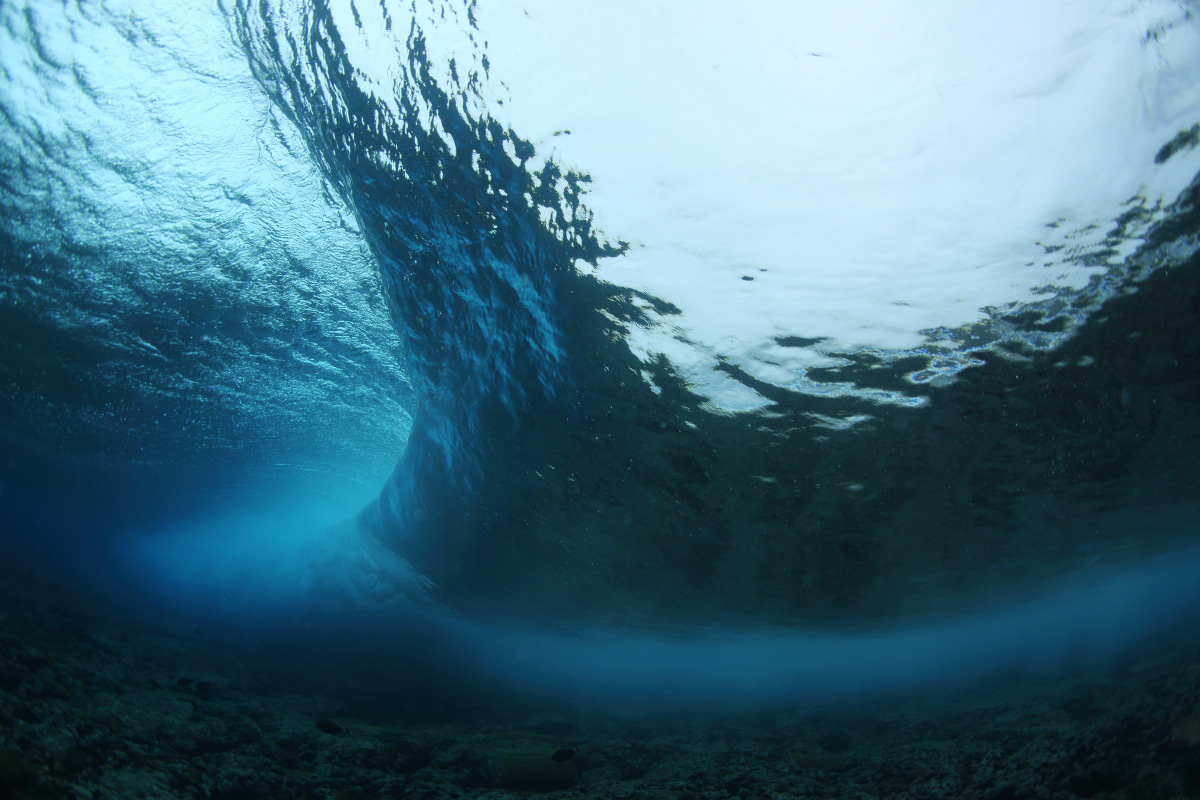

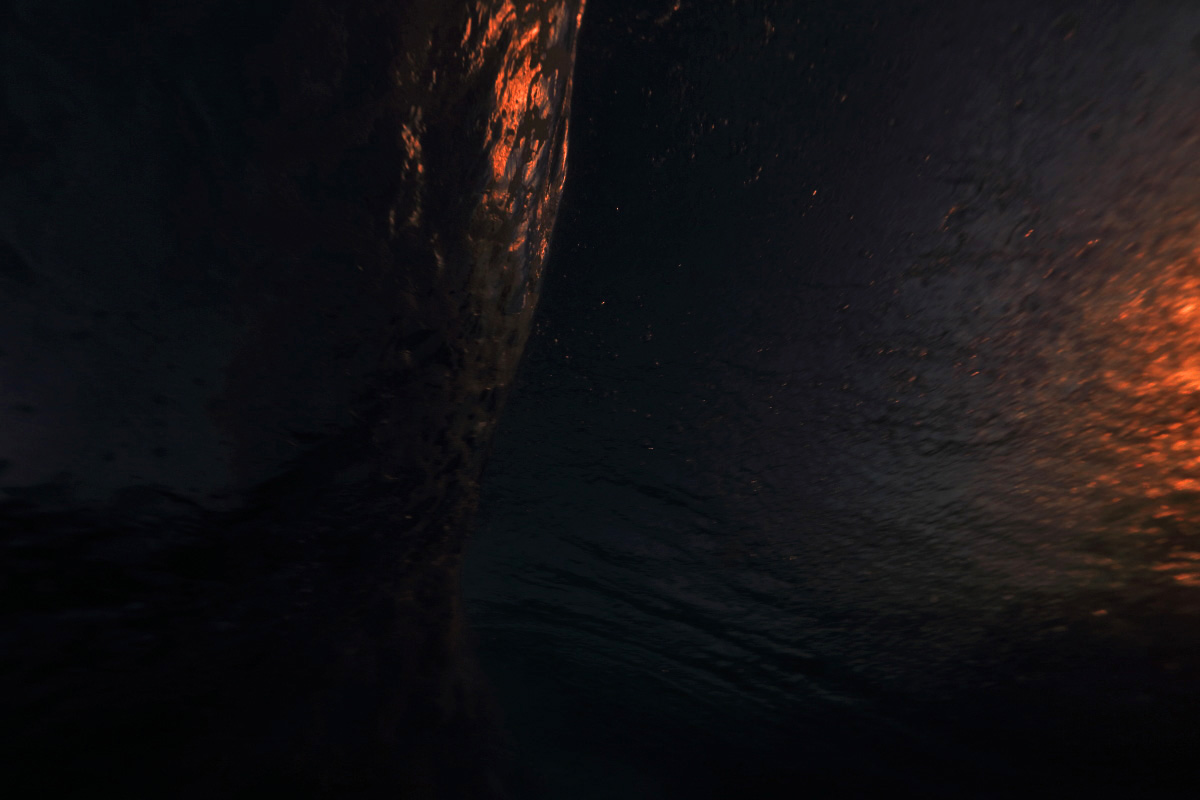

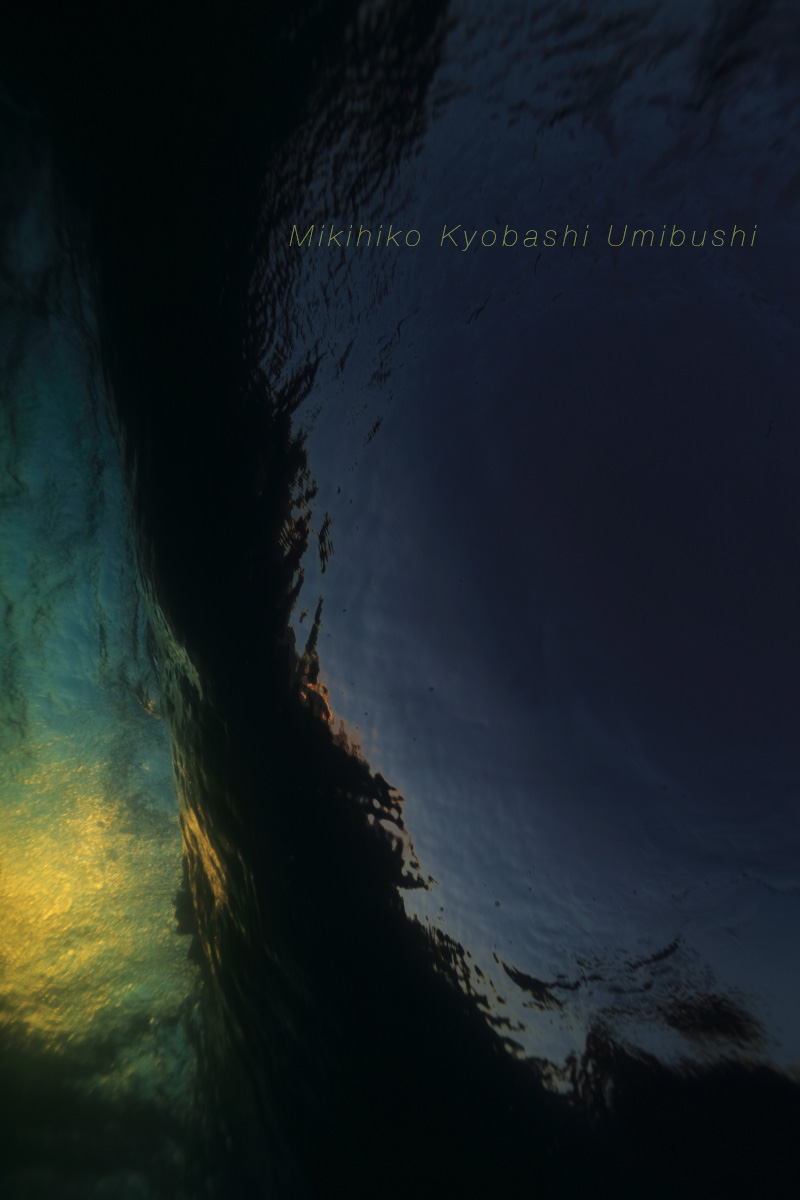

写真はクック諸島の遥か沖

祝詞を読み

くじ切りをしても

怖さが拭えず

刻々とかわる水位と

世界でも有数の速い波は

全てが異次元

海も川も危険

政治家先生が

今後は安全対策に

川の船頭たちに船と紐をつけるなど

と言ってましたが

(これはあくまで例ですが)

紐など激流を流れる船に引きずられ

船と岩にはさまったり

ヨットや湖ならともかく

川に落ちたら人間は何もできず

どんなに泳力があっても

流されているときは無抵抗です

波も同じく

波に巻かれている時も暴れたら

体力と酸素を消費します

流れながら、水流が緩やかになれば、斜めに泳ぎ

岩の後ろ(エディ)に回り込む(岩の真後ろは流れが弱く流れが集まるのを利用)

これも訓練と感覚が入ります

川は必ず浮きながら流れ

激流はどうしようないながらも

空気を吸う確率があ理ますが

延々と上から波が来る海はさらにきついです

水中の圧力で出れません

川におちたら

ながれるしかない

あとは運

僕は川のレスキューの資格を持ってますが

一緒に受けたのは消防士さんでした

でも川の事故は

自分たちが出動したら

それは行方不明を探すことになります

が、消防ではそういう練習や授業はないので

枠(予算や人員)があるからジャンケンできたんですと

川でもし子供が落ちたら

足はつくな

絶対に慌てて飛び込むな

追いつかないからと教本にはあります

川の流れ動水流は、先に落ちたものがそのスピードで

流しそうめんのように流れていくので

後から飛び込んでも無理だというわけです

しかし流れが緩やかで

経験や泳力がある大人なら助けられると思います

川下でヤナのようにザルで受けるか

現実はスローバックというロープを川下で

流れてくる位置の少し手前に投げるのですが

これが難しい、牛のツノをひっかけるカウボーイの感じです

ラフティングのプロはヘルメットにラフティング用の頭からかぶるライフジャケットを着

腰にスローバックを巻いてます

川はレスキュー員が配置されていません

限定した海水浴の場に夏だけ海にはライフガードがいますが

だから

子供たちの水の事故はいつも

胸がいたい

日本は海も川もレスキューや危機対応が

海はオーストラリア

川はアメリカに遅れています

乗る側

経験者のそうだする側も

自然や激流は何が起きるかわからず

そうだ側を責められません

所詮は危険で何が起こるかわからないから

双方に覚悟と、準備は本当は必要です

ある一定の水量の時や激流は

ウェットスーツ、ライジャケ、ヘルメット、ブーツが

ないと誰でも危険です

これでも、転覆したり岩に当たれば

どうなるかわかりませんが、格段に助かる可能性は上がります。

お気軽に普段着で楽しめるから

川下りをするのでしょうが

そもそもが危ないのです

海で幾度と溺れ

恐怖の絶命にもまれてきた

怖さはさっきまでないのに

どこから来るのか?

胸にす〜っと何かが集まり

呼吸が浅く

喉が渇く

緊張して

肉体的に筋肉が硬直し

動かなくなる

これがパニック

でかい波がきた!まづい! 大怪我?か溺れるかも?(妄想的予測)の最初の外的要因大波が迫る!これは予測される恐怖(妄想)

次に実際に大波に巻きこまれ、暗黒で目をつぶりながら、時たま明るくなりながら、体がバラバラになりそうに洗濯される恐怖

次に岩に足や腕がぶつかる、怪我の恐怖

同時に巻かれている苦しい恐怖

怖さのオンパレード!

これは渋い

外的と妄想的ネガティブ、呼吸ができない怖さ

が起こす問題は

外から体内に来るとも言える

しかし現実を見るしかない

溺れても誰もいない

浮き輪もない

あるのは水中眼鏡と足ひれ

片手には防水カメラの大きなけーす

もう笑うしかない

何してんだ俺?

いつも大声で

嘘のような現実を笑う

遥か沖数百メートルのサンゴ礁

珊瑚に当たれば

体も頭も大怪我

一切ネガティブな考えはしないが

現実は冷静にみる

己の泳力体力

と結局は根性と負けない心

波に向かうこと

背中をむけたら負け

心を背け知らんぷりしたい自分

は弱虫子虫

くそ!

よっし!よっしゃ!〜いくぜ!〜と叫ぶ

どっか〜んと足のふくらはぎが波に叩かれ

物凄い水圧を感じながら落下していく水の滝

撮影以上にこれを何百回としないと

同じ波の位置にいられない

そして水中で回転逆さどり!

遊泳禁止の

危ない場所で

さらに余計なことをする

忍法!と叫び

笑う

あの日々が懐かしい

今から22年前から始まった

水中の影を探す旅

神の社

幼い頃

茅ヶ崎の団地にいた

自転車で歩いて

団地の隙間の公園や神社のジャングルジムへ行った

団地は取り壊され

今時のガラス張りのビルになり

川は埋め立て他のやら暗渠やら

神社だけは海の砂に立つ

ジャングルジムも今はない

明治時代の4/17の明け方

青龍と白龍権現が現ると石にある

猿田彦

半蔵坊=天狗

イチキシマヒメさんを古来から村人が大切にされてきた

昨夜伊豆の帰りに

夜になったが行かねばと、お参りに

砂にひざまづき

祈ると

みょうに懐かしいだけではない

繋がりを感じ、胸が暖かくなった

生まれ育った場所の

イチキシマヒメ様=弁財天=龍族をまとめる神と

諏訪のタケミナカタ様=龍神

が守られています

と言われたことがあり驚いたことがある

目に見えぬが

明らかなご縁と日本の神々が国のために

何をされていて、何を憂いておられるのか

知ること

神社は、現生利益をお願いするところではないのです

海の古武道

展示は緩やかに開催中です。

近所の友人や様々

ぽつりぽつり

体のこと、人生のこと様々色々

お話を聞いている

海で足がつかない沖で独り

この世の地に足がつく世界のなんて

楽なことよ

迫る大波にもまれ溺れたり

海流に流され冷えてしまうわけでも

サメもこない

こんな呑気な場所はない

みんな元気になった!

と

笑ってバイバイ

泳いで写した写真の説明

を、同じ日本人に身ぶりしているうちに

ふと自分に話しているんだなと

初めての海外の一人旅はオーストラリア

キャンバスのバックにトレパンにイスラエルのトレーナー

首にはキャノンAe-1 とフィルムを山のようにつめた

やがて立ち寄ったバリ島のウブドの山やサヌールの村人に魅了され

当時はジムニーがレンタカー

腐った税関員や警官に難癖と賄賂をせびられ

田舎へ逃げた

いろんなことが

やがてつながってくる

あのある日

がなければ

海の中を裸で泳いでいなかった

無計画

流れに乗る

時間を気にしない

何でもやる

一人旅

これが大事

海の古武道が水中で泳ぐこと

敵を懲らしめるのが古武道ではない

いかに体をこの宇宙の摂理と

体の摂理を解け合わせ無心で自然に

動くかにその真髄はある

戦うのが武道ではない

人は器 神使い

事代主、武人の神、お稲荷様、白龍や

物凄い数の神様の集まる海の神社で30年神使いの後

ご先祖から数えて何代だったか?

平安時代には

紺碧の荒々しい海の

岩の先端にあった祈り場が

南伊豆の石室神社

御神体は役行者

遥か昔より

小澤家が代々受け継いできた

途方もない時間

夕方1時間ほどお話をしたのは

2014年12月10日の1時間

子供の頃たまたま会った

木曽の御嶽山の修験のおばさんに

あんたはね

岩の中の格子窓のある場所にいるのが見える

と言われた

若い時いろいろな仕事をしたがうまくいかず

ある日のこと親族に先祖が降りてきて

小澤家のあんたに神社を継いでほしいと

口よせのように親族に話させて

驚き

こんな最果ての神社だけではとうてい

食べてはいけません

と言うと

何とかするから大丈夫だと

話していた

どの仕事もここを継がせるために

先祖の宮司がダメにしていたと話し始め

半信半疑毎日ここへ通い

役行者と世界の安寧をお祈りをしていた

風の日や雨の日は誰も来ない最果てだが

結果

何とかお守りの販売などで

食べていけるようになり

今は息子さんがここを受け継いでいる

そしてそこは

岩の中の格子窓の社だった

神様のお使い

展示

人は器

人は器

人は器

人は器

祝島

人は器

人は器

スタジオ

Chacott

ギャラリー

Open予定

ギャラリー

西麻布

誰もいない海と

水平線から全て雨雲

ウェットをきて観察していても寒いから

ダウンを切る

足がビーサンだからもある

しかし寒い

気持ちがドン引き

早起きしたが

これは撮れないな〜

う〜ん

よし!

エンジンかけ

潔く帰りかけるが

行かなきゃ0

行けば0.5

変な声がした

300mくらい走り

車を反転させ

結局

撮れないのは承知で海へ

犬の散歩のおじさんが

犬になんか投げるのやめて

こっちを見ている

何してるんだあいつ

板もないのに

泳ぐのか?

海も暗いが胸が震える

波も風でボヨボヨ

どんどん流され

泳がなくても吸い込まれるように沖へ

海は楽しい

ハワイのチャント祝詞のような

叡智をくださいと3回読み

祝詞を読んでくじぎり

15分20分で上がる

ブルブル震え

海岸で目まいで

流木に視点が合わない

まづい!まづい!

近くの仲良しのサーフショップの

コインシャワーへ行くが

早すぎて電気がきてなかった。

裏にポリバケツと柄杓があり

その雨水をおしゃかさんの甘茶のように

頭からかぶる

うわ!

海より冷たい!

おお笑い

車にタオル敷いて

ウェットのまま稲取の浜の湯さんへ

お風呂に入れてもらいに帰る

車はビショビショ

冬の海は

間違えなく体によくない。

でも

引かずに

やりとげることも大事

野生を忘れず

宇宙と海の怖さと厳しさを

いつも懐にしまっておくこと

海へぺこり

お辞儀して帰る

雨じゃないか

展示

個展は2/23 より開催します

11:00~21:00

場所 東京都品川区西五反田5−24−11-1 F

西霧ヶ谷公園前

最寄り駅 不動前駅 徒歩4〜5分

4月中旬まで延長しますが

3月は撮影がおおく

予定を追ってお知らせします

現在の休廊3/2.5./7

2/24 17:00まで

随時更新しますので

念のためご予定日をご連絡をください

miki@umi-bushi.jp

03-5496-9671

ハワイ ノースショアと右はフィジーの最果て

ビルも店もない地球と共存する江戸時代と同じ

自給自足の島

なんでこんな沖にいるんだろう?と

過密に便利な都会から

2日かけ

今自分がいる、本物の

生き方と地球にいる

自分を

これだ!な

と

不思議な幸せというと

きな臭いが

そんな感覚が

どこからか、湧いてきた

2002年この島には

マシコタカさんがいた

正直こんな離島に

びっくりした

旅をしているうち

ニュージーランドの有名な

バイオリストハリーが

経営していた

このサーフキャンプの

マネージャーになった

のは2000年頃

穏やかで、なんでもチャレンジする旅人で、優しい人だった

そんなファジーのさらにフィジーにいくには

空港で5時間まち

セスナで1時間

小舟で1時間いく

最果ての南の妖精の住む

ジャングルと

なんだか何が住んでるか

わからない

恐ろしい濃紺の海

日本にめた

インターネットが出来た頃

フィジーで調べたら

引っかかり

宿のフィジアンとやりとりした

飛行機も別々に

探し、船が小さな村の空港の海岸に待っている

と言われた

フィジーのナンディ空港に朝早く

つき、空港の椅子で本を読んでいると

目の前にボディボードを担ぐ、ハワイアン?がきた

話しかけると

同じ島に同じ日程でいくという

海でも毎日6フィートはある壁の様な波に、落下しながら、壁を跳ねながら

突っ込む彼らを尊敬した

中でもユーモアたっぷりの優しいtateは

数年後

サモアやフィジーの旅へ

誘ってくれ

ハワイの結婚式の

写真を撮って欲しいと

航空券が届いた

のは2003年

オアフ島へ

空港につくと

携帯がなり

ハワイ島にいる

フラダンスの先生から

メリーモナークのチケットとれたから、きたら?

と

言っとくれた。

結婚式は来週だから

そのまま、ハワイ島へ

行く

その話しは

またとして

フィジーに2002年にいき

その島であったハワイアンのハワイに2013に行き

写った写真

実は2001年の冬に

気を失うほど溺れた

パイプラインの近くの

隣の海岸

真ん中は

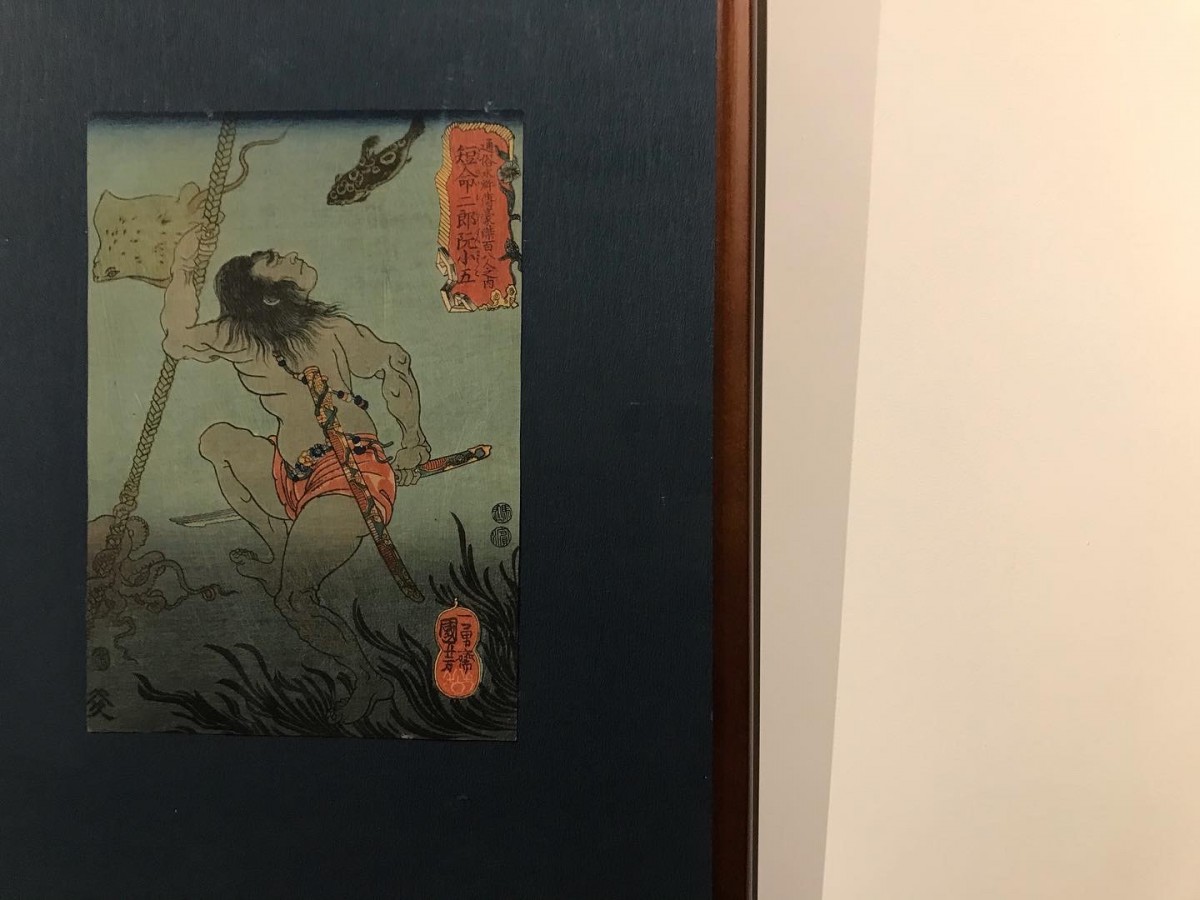

1845年の浮世絵

国芳作

今の中国になる前

漁師の息子

短命二郎

放蕩息子で力を持て余し

軍師 呉用と戦いに

明け暮れ

水中の戦いに

長けていたという

水中めがね

が無い時代

国芳はそんな

外国人の勇猛な話しを

空想し

人物や魚が水中にいるように、いかに見せるかをふしんし

海の透明感をだすため

薄い青で全体を包んだ

各色にあわせて

桜の板を何枚もつくり

髪の毛や衣装、海藻も

水流を意識し

恐ろしい

細い彫刻刀で

彫る技術

また寸分狂いなく

手漉きの紙を当てて

刷る刷師

またそれを

プロデュースした

電話やネットではない

顔を突き合わした

版元や皆の打ち合わせ

を考えると

178年前の東京の物語り

海の魅力と青さと透明感は

変わらない

が

200年後の地球海は透明

なんだろうか?

自分の個展

個展を開催します。

2/20~3月5日頃をやめ

3月中旬〜末 休廊

4月頭〜中旬 OPENとします

11時~21時

不在の場合もあり

可能であればメールかインスタで

ご予定をお知らせさせてください。

機材も展示しています

ゆっくりご覧いただき

お話しできたら幸いです。

現在予定休廊 3/2

2/24 1700まで

杏橋幹彦の小さな

スタジオギャラリーです。

東京都品川区西五反田5−24−11−1F

最寄り駅 南北線 不動前駅 徒4〜5分 真っ直ぐ坂を登る、西霧ケ谷公園前

五反田からバス渋谷行き 桐谷斎場前下車3分

ギャラリー 03-5496-9671

メール miki@umi-bushi.jp

水をつかむ

ここ最近の写真は全て逆手どり

逆さま

意味が分かりませんが

水面から波の中へ潜り

波が速いと反転しながら止まり

頭は逆さまに

右手でカメラのハンドルを握り

カメラも、上下逆さま

もちろん僕の場合は今まで全てノーファインダー

カメラの窓を覗きません

古武道です

写真を練習するのはいい

が

先生につくと、先生の写真になるからやめましょう

上手になるにつれ

上手く撮ってこうしてやろう

とか

構図ありきで風景や人物を時間をかけ作ってしまう

あざとさや嘘が自然発生する

しかも昨今は画像ソフトで好みに色を変えてしまう

こうなると、これは写真ではありません

その場に立ち合い

そのピカッと!観た瞬間が醍醐味の写真

を後で都合よく

仕上げてしまう嘘

つまり撮れていない・・・・

撮るのは瞬間

見ているまもなく押すこと

カメラを一種懸命覗き

こうしてやろう とか

あーしてやろうという

いやらしさが出る

そのままに

ありのまま以上の領域がある

ありのままに

人間には届かない

美があります

書の話で銀座久兵衛さんの

先代の、技と心意気に惚れた

魯山人は

練習を盛んにし

技巧の練達は、技神に入るということになる

自分の思いもよらぬ

結果が起こってくる

技神とは

精神的に腕を動かすこと

理智的性能はがりではない

この頃の言葉なら芸術的

理性のみの産物ではなく

個性や魂とかいうもの元行寺、作品中に織り込まれ

精神的なものになってくる

技術があるところまで

練達すると

技巧が自ら精神的になってくる

したがって図らずとも

思いがけない結果を顕してくる

そこではじめて、自分の書が

身についたとか、板についたとか言える

と

練習した、手本の四角い、丸い綺麗な整っただけの字で終わる

筆とカメラも似ているのかもしれません

芸術という名前さえきな臭い

特に現代アートという言葉は

仕掛けや広告的着地点を感じます

武術も水中も

体に線や軸が水中で一瞬で維持できないと

ぶれたり、そもそも波の中で動けない

陸上では摩擦や重力があり

体を筋肉で動かします

水中は(プールではなく生きて動く水)

重力?

水の固さを摩擦ではなく

押す感覚

水分子の密度を利用する

もちろん筋肉を使いますが

もっと感覚的?

浮力は邪魔であり

また船のように惰性を利用できます

浮力があるから上に(水面)へ行くのは下るより(もぐる)早いですね。

筋肉は使いますが

指先から顎は必ず引いて(折れてしまう、先に頭が入らないと水中では動けない)

魚のように動く

実は波をかわすのですが

波や水流には逆らってます

向かってくる力を逃します

いなす?

その流れる水を掴んで

推進力にします

でも早く流れる水は掴んでも、手の平をまるめ

水をかこうとしても、一緒に水分子が流れていきますので

なんというか

空振りしますので

水分子の束の進行方向と角度を感じて

手をかきます

実はあまり足は使ってないです

指さき

手のひら

腕

頭(顎を引いた状態)

で水中の芯に入れ込む

胸

背骨

腰

足首

足の指先

の順です

手や指先と全身感覚で

瞬時に手のかく角度や

水を掴んだ重さや抵抗をしっかり

動きたい方向とは逆に押します

よくわかりませんね

説明がうまくなくて

ごめんなさい

これは

畳の上の水連

なんでもやってみると

意外に簡単だったり

考えていたこと(妄想)とは明らかに違い

習得が早いですね

観察、内観、観察

自然界と溶け合う心と周波数を変えることです

きっとコイの滝登りもいつかできるかもしれません。

言葉抜き

真鶴

真鶴の小さな酒屋さん

幼い頃、6.7歳の頃

真鶴は祖父に夏になると

車で網や水中眼鏡を積んで、砂浜ではなく岩場へいった

子供ながら、岩の地形を覚えていて

満ち潮や風邪で飛ばされない等に

あのへんに、道具を広げる基地を決めて

入る場所や、背の届かない深い場所を気をつけ

ながら

水中をゴムゾーリで岩の上から上へ

これが脱げたり、ねじれたり

マリンブーツ がない時代

足のつま先や横を切り、いつも擦り傷やウニのとげが刺さっていた

祖父は器用を通り越した

本格的に物の構造や、素材の限界や効能を知り尽くし

巨大な水槽や家の大工から、4〜5歳の時に、近所の人が猟で撃った青首(かものオス)をもらい

それをお湯につけて毛をむしり捌き、体に残った血に濡れた

散弾銃を見せてくれた

鍋にしてくれたあの味は忘れない

海でも、海パンで、岩場の見晴らせる場所に

パラソルを器用に立て

何を注意するでも、教えるでもなく

いいか?大丈夫か?なんかのむか?

気をつけろよ

だけで、タバコをくゆらせ、今思えば見ていてくれたんだな〜

長くなったけれど

真鶴は明治天皇が、別荘を作ろうと候補にもなり

この辺りの岩も根府川と同じ、江戸城の石垣に、切られ運ばれた名石の産地

店を開けると

椅子に座り、待ってたわよ〜

マ〜座りなさいと

昔からの知り合いのように

自然な空気で包んだあーちゃん

私ね写真慣れしてるのよ

まってよ

頭に油つけてくるから

と

髪を整え

はい水あぶら

と笑う

カメラを向けると

自然に色々な仕草をする

いろんな取材が来るのよ

鶴瓶さんもきたわよ

全国からね

テレビに出たら

こんな汚い酒屋だけど

日本中から

会いにきてくれるのよ

と

バイオリンの古澤さん?知ってる?

いえ

でも確か

その方の海の家の

前のオーナーは知り合いです

箱根神社へご奉納する御神酒に

のしを貼り

名残り惜しいわね

またきてね

と

余韻を残すお心

なんか私もあんたと初めてじゃないみたい

そんな不思議な暖かな人生は

色々あったんだろうな〜

写真を焼いていきますね

個展

まろばし

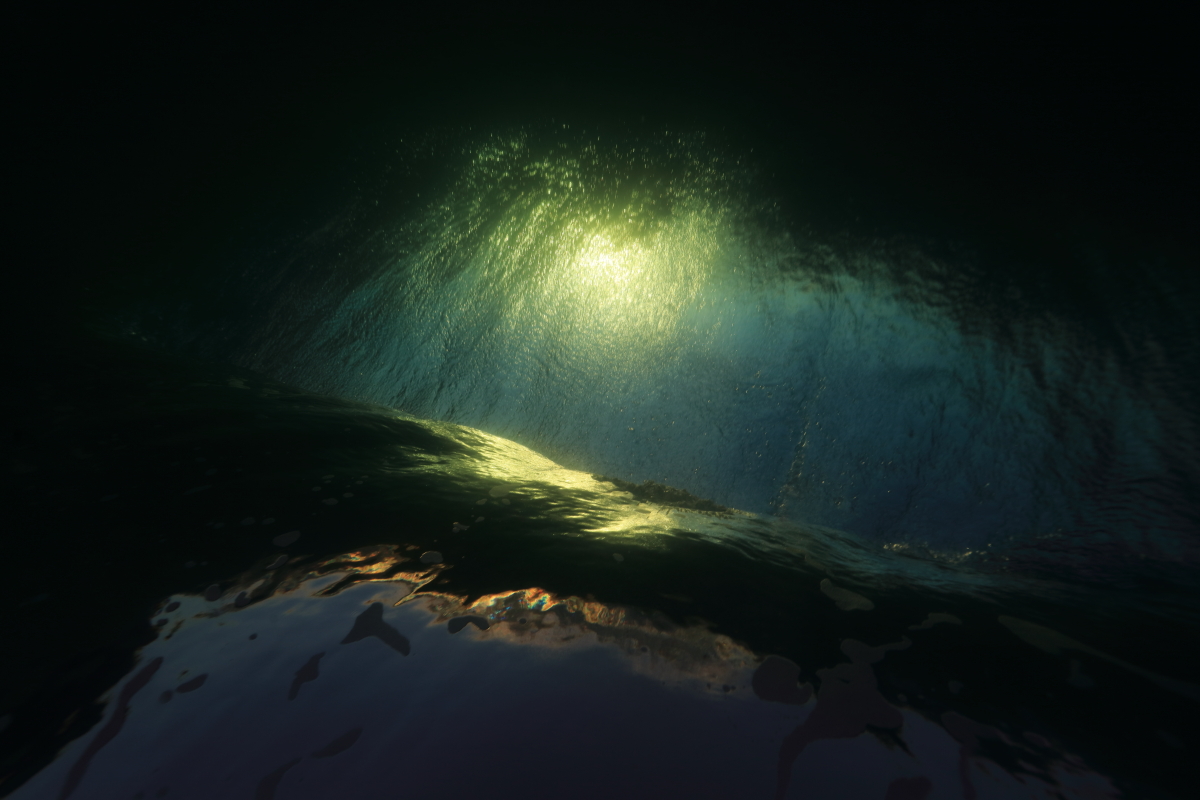

海中を通じて太陽を見る

太陽を通じて海中を見る

太陽と海はお互いを観て感じている

その事象を一瞬

写真に残しただけ

記憶なんて奥がましいもので

あくまでもパパラッチ的記録に過ぎません

古来から

世界で、特に日本の出雲や沖縄や各地で

太陽が祈られてきた時間

何世代もの生まれては死ぬ

人間の短い時間をバトンリレーされ

脈々と受け継ぎ、維持されてきた信心

宗教という人間の作ったルールや

フィルターは微妙ですが

それら、あれや

のレイヤーを超えた、根源的な気持ちを柱に

自分自身が頑張るというか、躊躇なく乗り越える

しかし

寄り添いながら、掛け軸や仏像という偶像を拝み

多くの人々が、救われてき実績も

ある。

地に足がつかない

海の中のように

命の線を泳ぎ

とにもかくにも

決断して決めるのは自分です

生きていると、迷いや執着や様々

人間界ではありますね

海や太陽はこの悠久の時間を聞いて観てきた訳です

こんな宇宙の真理の中に

いかに心身を溶け合わせ

潮の音に胸を穏やかに傾けるか

合唱とは決して仏教の決まりではありません

合唱というと仏の香り付き纏いますが

手を合わせるのは

右手が神や仏

左手は自分

その二つを合わせ

神仏や自然界の神羅万象に

感謝し

神仏からのお知恵や、お力をお借り

心豊かに、ねがい事をかなえたい

相手に心からの想いを伝えたい

という

自然の動作が身についていると良いと

ある占術の本に書いてありました。

なるほど

アロは呼吸

ハは合わせる

この宇宙と自分に流れる電気信号やパルス?や

周波数を合わせるだけ

ここちよく

自然に戻るに決まってます

滝行や体の経絡乱れや筋肉の不調和波動のように

お灸や外的な力添えで治る

自然治癒力につながりますが

それは実は根元は

自然界も自然治癒力があるから

数十億年、海も引いては満ちているように

互いが振動し共鳴し

円運動で循環しているということ

古武道ではまろばしという

動きがあります

宇宙はまろばしの法則