Uncategorized

Uncategorized

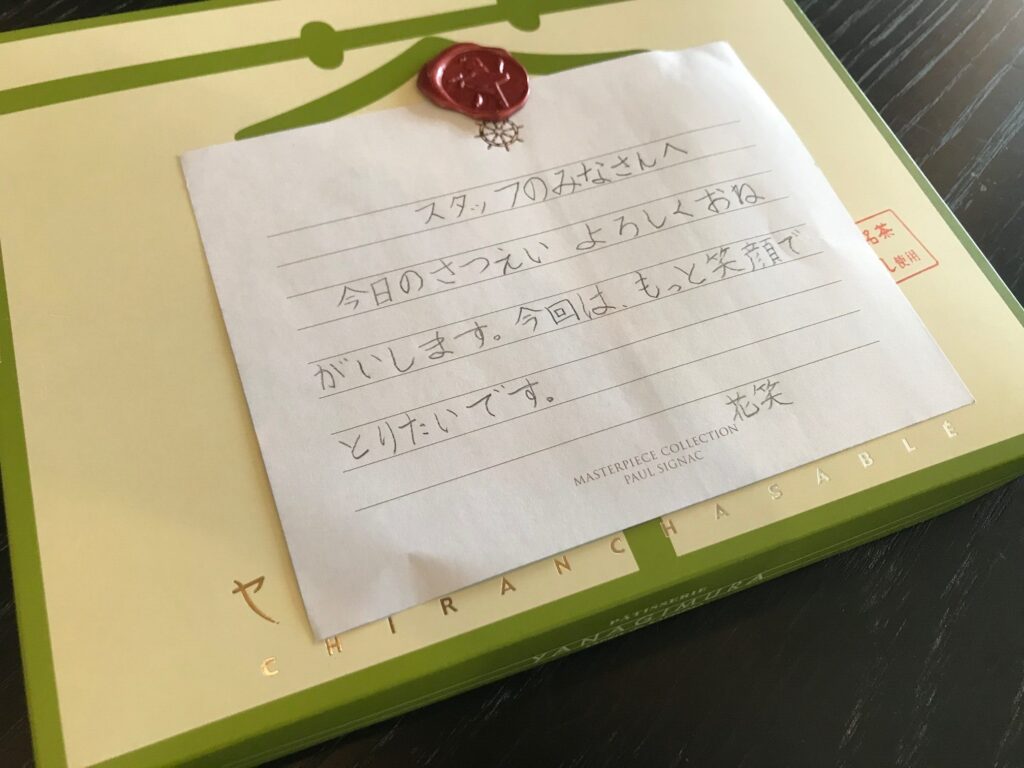

Chacott Photo Shooting

Chacott Photo Shooting

1208

54人のパイロット

9人の最初から戻れない

ハッチも開かない小さな潜水艦で命を落とした若者

ハワイ真珠湾が先の攻撃と嘘をついた大本営と政治家

事実、時間で言えばマレー半島の山下さんの攻撃が先

華々しいプロバガンダで嘘を並べてきた

フランス政府が仕掛けてくるが乗るなと再三言われたのに

仕掛けられた戦争にはまった日本

法華経と日蓮の信者、関東軍石原莞爾はよその土地を取ってはいけないと言っていたとも

中国に侵略、盧溝橋を引き起こした牟田口廉也は

誰もが反対するビルマの無謀な作戦を上司に掛け合い、温情と反論できない空気で

押し進めたインパール作戦

骨を埋めると言いながら

おめおめ帰ってきてだんまり

僕おじさんは、ビルマの北密林のフーコンで行方不明になり空の桐の箱。

僕のじいさんはビルマの鉄道隊だったが、間際にタイ国に逃れ、1年後浦賀に空母葛城で戻れた運

後から行くからな!と

特攻隊に若者を無理やりを送った冨永参謀もフィリピンが危ない空気になると

早々に台湾へ逃げたが、特攻を押し進めた大西瀧次郎は割腹

ワイキキはカリフォルニアの砂で、海水はハワイ

ワイは水キキは湧く

昔は王族やカフー(祈りて)の祈りの聖地もアメリカに接収され、今やおかしなことにアロハ

だから観光客が食べ、ゲップで流し込むコーラはアメリカ料理

パンケーキや街の食事はハワイの食事ではなく

本来はタロイモとキャッサバや発酵させたタロイモのポイや

魚のポキがハワイの味

日本にきたら寿司や天ぷら、うなぎにどじょうが守らているのは

類まれな伝統な技を練磨する職人さんと、そのシンプルながら奥深い味を知る日本人の凄さ

しかし日本人観光客は、ほぼ真珠湾へお参りに行かない

世界は領土の取り合いと

宗教の戦争

アイヌから、力と騙し討ちで略奪した和人と松前藩だが

結局はロシアに盗まれただけ

地球人は何をしているやら

欲深い破壊を繰り返し

エシカル、サスタナブル、エコなど

辻褄の合わないおかしな言葉で霞にぼかす

海や山や滝や石にも魂があり

風は生きている

こうなるともはや「祈り」とかいう言葉もきな臭い

誰もいない海岸でゴミを拾う

公園でゴミを拾う

胸を合わ瀬、祖霊や彼らを憶うシンプルな事でいい

神社に2列で並ぶのも間違え

効きは一緒で、利己的な姿でしかない

他力や仏だのみや坊さんだより、神頼みは問題を引き起こす

海は自力

政治家も裸でネクタイ外して波の中を泳げば

全てが瞬時でわかる

覚えてないなど言わせない

永田町に水泳部の顧問で行きますよ

侍をはじめ日本で命を落とした彼らの供養を忘れずに

地震、天災がやってくる

地球は地球人だけのもではなく

宇宙という海に浮かぶ、島に過ぎないと知りる事

ますらをの悲しき命積み重ね

積み重ね護る

大和島根を

三井甲之

Universe

闇が白やむShirayamu Ayami

Chacott

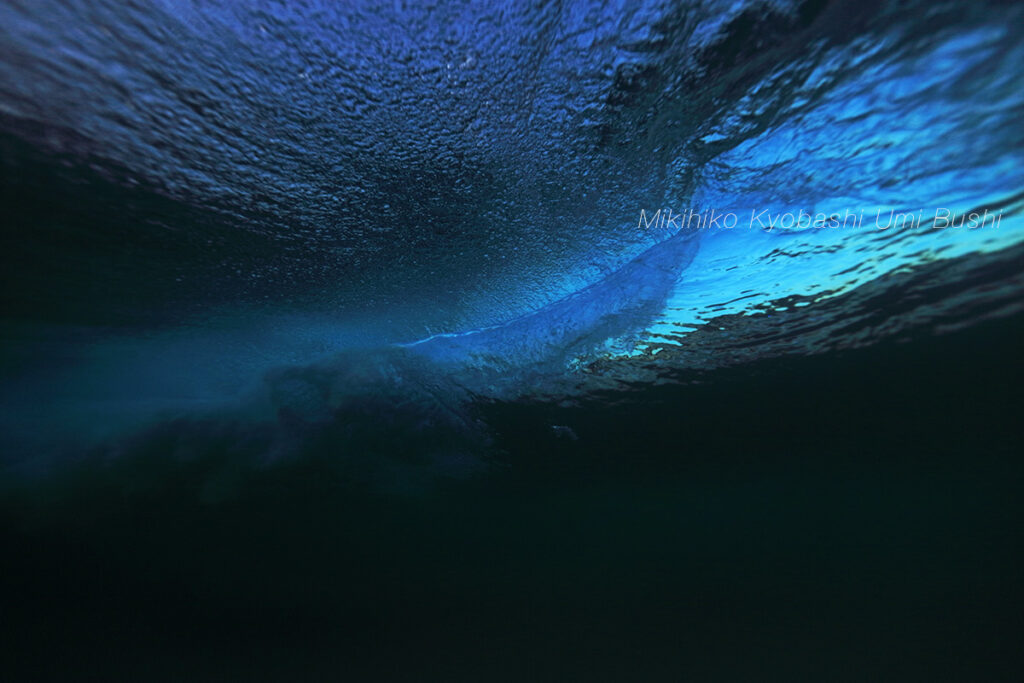

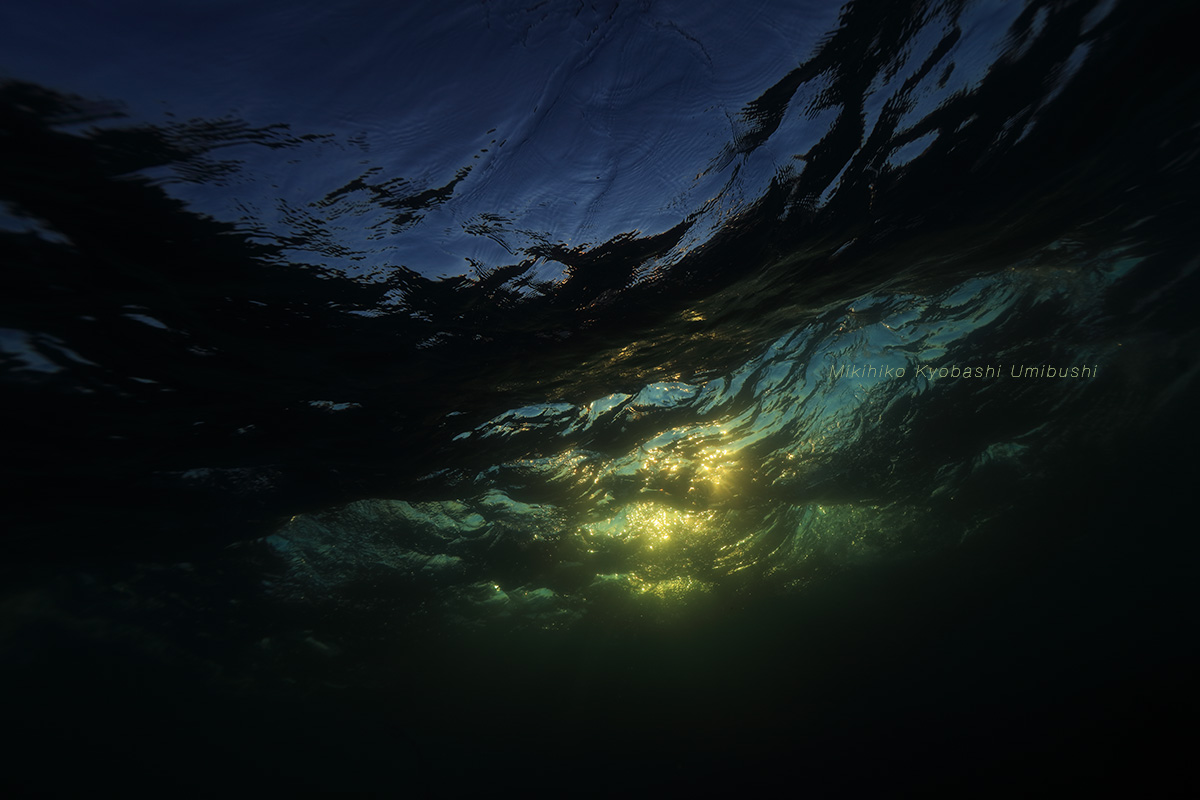

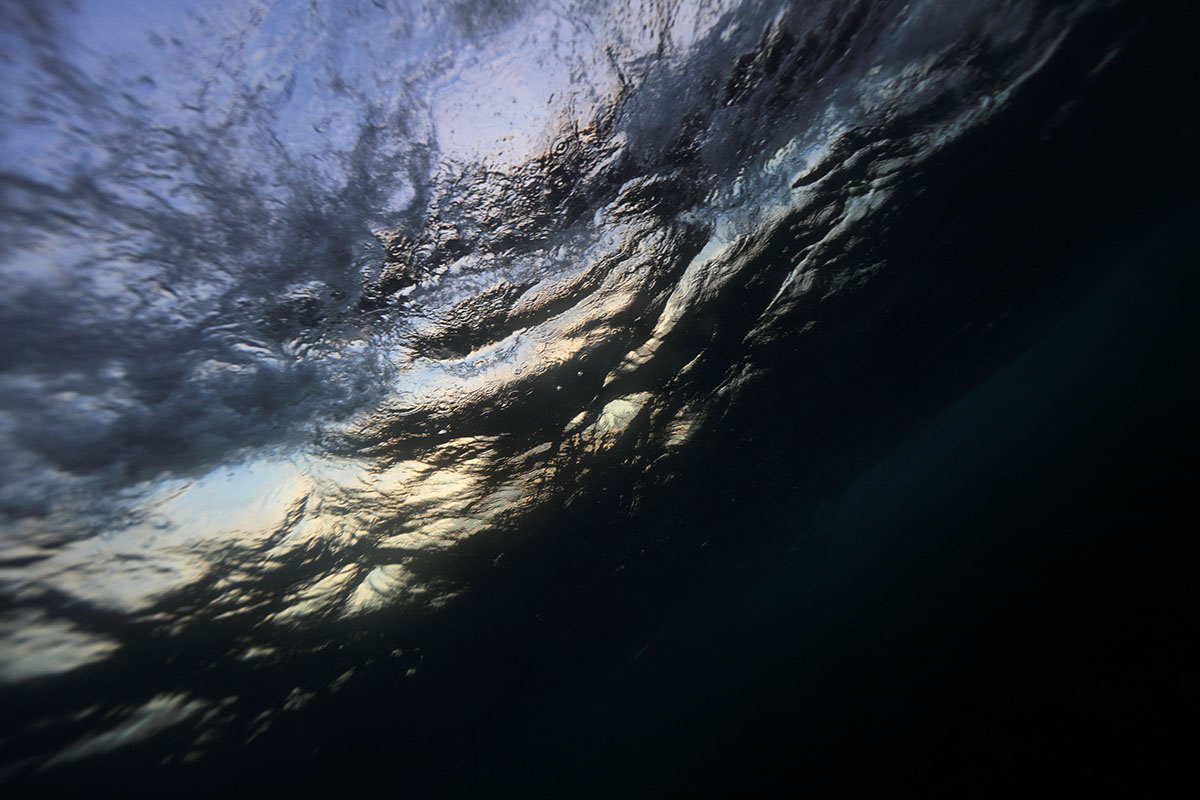

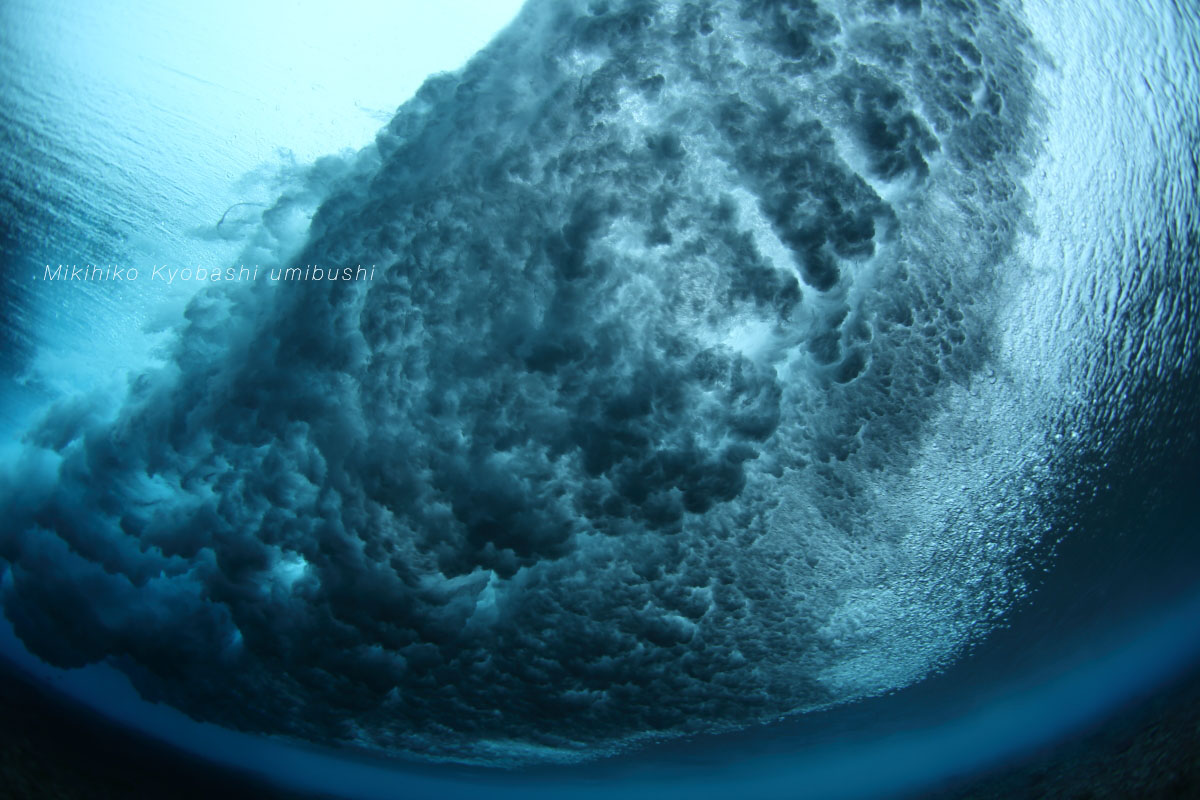

ドキュメンタリーな1枚。色加工やいじりなしの写ったまま。

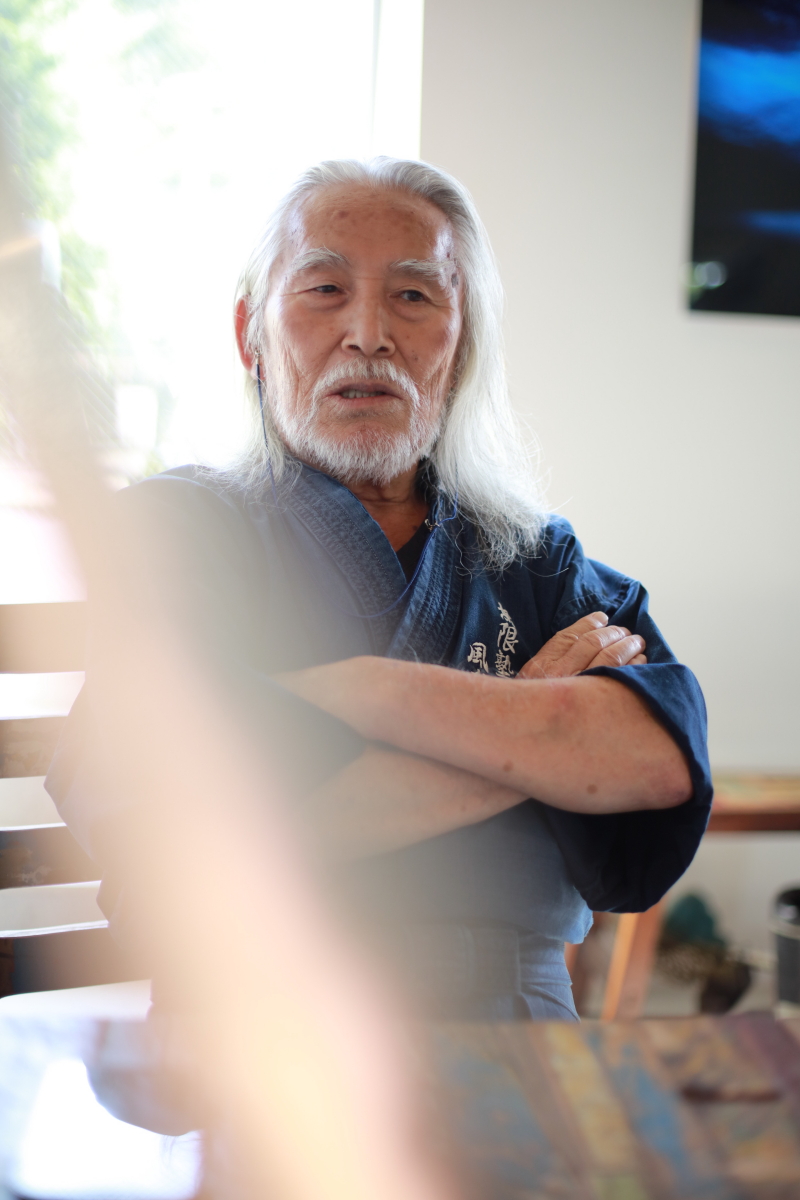

1年だけ1998年に明大前のスタジオの写真家 柏原誠 (オヤジ)に写真の光と現像、4×5ハッセルブラッドやら

の使い方やを教えてもらいましたが、師匠というより友達というか妙に気が合い、大胆で優しさに包まれた男でした。

お前さん

なキョーバシくん

写真機に写されるな

こんな物な機械だから

所詮機械よ

いいか

カメラの窓な

あんなもん見るな!

いいな

バ~ン!とな押せ!

あのね

モデルのなきらっとする瞬間あるから

引っ張り出して押せ!

笑

禅問答のようだが

今思えば、人生はあっという間に短く流れていく

瞬間、瞬間

頭で考えて

どう生きるか

どう生きていくかではなく

今をエナジーギンギンにやれ!

集中と精神性というか、無我夢中に大胆に斬る感じ?

と聞こえる

哲学

古武道の師匠の土居清とどこか似ている

とにかく何かのご縁で、撮影させていただくので

皆で全力で

なんと30分から1時間で8カットから10カット違う1枚を撮ります。

ご家族のもと、お子さんの成長や、還暦のお祝いなど

1枚の写真がご家族のもと、思い出が残れば嬉しいです。

そう

写真の仙人のような柏原のオヤジの口癖

バーン!といけよ!

あのオヤジはいいオヤジだったな〜

誰?のこと

おっ

俺がアシスタントをさせてもらってた

ユージンなユージンスミス

いいオヤジだった〜・・・・

戦場カメラマンから水俣へ

ドキュメンタリーな男たち

そんな彼らもあの世からバーンとやれ!いいぞ〜

と言ってますねきっと

Chacott

街でも車で走ってると数年ぶりの知り合いにあったり、ばったりあうことがお多い。

先日も波が小さく波を探しに明け方、1年ぶりに伊豆のたたど海岸に行く。寒くて1度上がり温泉に入り、またこの海岸へ持った。シャッターが下りなく浅瀬で立ちながらカメラをいじっていると、サーファーが横を走り抜けた。板から降りておきへ歩く人が急に僕をよんだ

誰だ?

お!〜15年ぶり。行方不明だったパタゴニアのもとスタッフChiharuさん。

聞けば宮古島でフリーダイビングをしながらヨガや様々修練し移住し、たまたま本土に来てここにきたという。

普通は戻らない海岸に戻り。

防水ケースとカメラのセッティングが悪くなり浅瀬にいて

たまたま波に乗ってきた

広い海岸でなかなかない不思議

最後は挨拶できずそのまま別れた

またいつかどこかで

先日もカメラをはじめって映したのはいつですか?

と聞かれ、最初の1枚が何だっのか?

小学校の時にコニカのカメラで

沼田のお祭りか?近所で見つけたアルファロメオのマーク?

これだという1枚でも、思い入れもなくとった程度で興味の対象にはいらず

当時は海でそれも磯でもぐりながら魚を網で生け捕り、タコやアワビやサザエを採って

食べるのが生きがい。水中眼鏡と2本の網と腰のパンツにあわびおこしが海への道具

それが今はカメラになった。結局は先祖がえりですね。

そして生け捕った魚は、電池のポンプでぶくぶく酸素をビニールに送りながら

持ち帰って水槽で飼うのが1番の興味

少し硬いビニールの取手のついた、楕円のビニールバケツだから、

よれて途中床が木の客車でこぼしたり

生きてるかな?と水をこぼさないように、片手に釣り竿と網を持ちよく歩いた。

今思えばバケツにすればよかったのに、電池のブクブクが取り付ける

ビニールバケツのポケットがないからか

発想も考えも浮かばず

やがて海の学校へ行き、オーストラリアでアリフガードの資格をとり、海の怖さとすごさを

生身で再確認した。波の中を泳いだ始まりは89年のオーストラリアかもしれない

夜の街でもよく遊んだ時代

1年後の夏、逗子を海にいたら、伊勢の方の英虞湾で仲間が死んだと聞いた

運転していた船から落ちたらしい

そんなに普段は特別仲がいいわけではなかったが、あたあのいろいろと厳しく辛かった

ライフガードの海へ行こうぜと約束していたが

命は儚い、水泳もうまく体のでかい彼は19歳。僕は高校をダブったから21歳だった

それからは谷中のお墓に通い早いものでもう32年が過ぎた。変な話し生きていたら関係はなかったが、

亡くなってからの関係が深くなり、海へ行くたびに

報告に行く。郵便ポストが墓石の石柱に針金で結わかれ、中にはメモ用紙と鉛筆が1本。

それがご家族との手紙のやり取りだった。

そんな暖かなご家族のお父さんが急に亡くなったとお母さんから聞いた。

最後のあったのは3年前のファイヤーキングカフェ。

お母さんは、日本だった頃のパラオの生まれだと知り、僕もホームステーをしていたからお互いびっくりした。

そのパラオの家族とも、あのある日の40年前の4日間から今も家族のような関係が続いている。

話は脱線しましたが

そんな約束を守れないまま、1年だけ原宿のアパレルの仕事につくが、口先だけの社長に頭がきてやめ

やっぱり約束の海岸へ行こうと決めた

何かがずるずると約束を反故にしていたが

それは単に自分の決断力なさ。ワーキングホリデービザをとっても当てもない国へ行く不安だったのか

日常にスタックしていたのか、決めたらスッキリした。

あの海岸へまづ行って、家でも見つけよう

誰かが新聞に家のレンタルが出てると2年前のオーストラリアの海沿いのマンションで聞いたのと、最悪は日本食のお店に看板がありシェアメイト募集の紙があると聞いた。そんな程度だった

まだインターネットもクレジットカードもなく、なんと僕は調べないから、ガイドブック地球のあるきかたも知らず、むこうについて誰かが置いていった本を見て驚いた僕を驚く日本人

行くと決めたら凄い早い。原宿のプロペラという服や雑貨の店で、キャンバスのバックを買いこれに

詰め込めるだけ行こうと決めた。バックパックの旅や便利なリュックの存在すら知らず。

調べようともせず、誰にもそんだんせず。

すると僕の本当の父がカメラでも持っていけば?とCanonのAEー1をくれた

それが始まりかもしれません

窓から写り残る景色が、ただ楽しかった。絵は描けないが自分でも絵が描けるんだと思った。

36枚フィルムを詰め、スーパーで現像しても普通にできていたし

マニュアルで経験と勘でダイヤルや数字を動かし撮っていた。

結局家を見つけ4ヶ月ほど住むが、退屈になり目的を達成した感じがして、一度帰国しいろんな国へ旅へ行こうと決めた

今はデジタルになりすぐに写真も見れてピントも自動であうから本当に凄い。あの頃は現像が上がる日を心待ちにして取り行き、袋を開いたものです。そしてあの頃の一か八かの旅がなければこの写真もなかったのは事実。

子供の頃の海の時間が今を作ったのも事実。

夢中に一人でやることの大切さ。

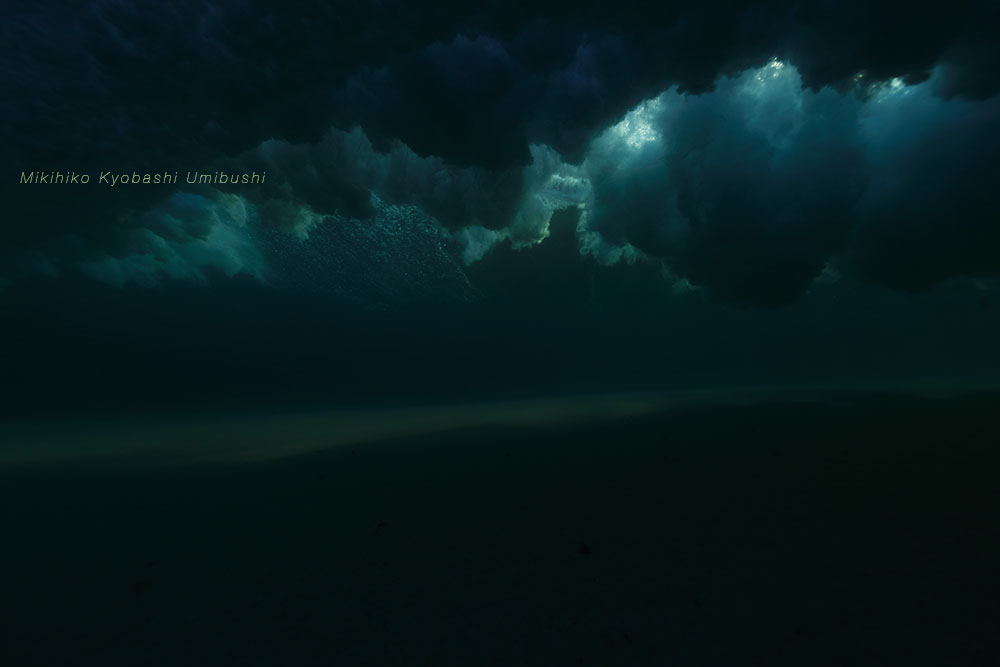

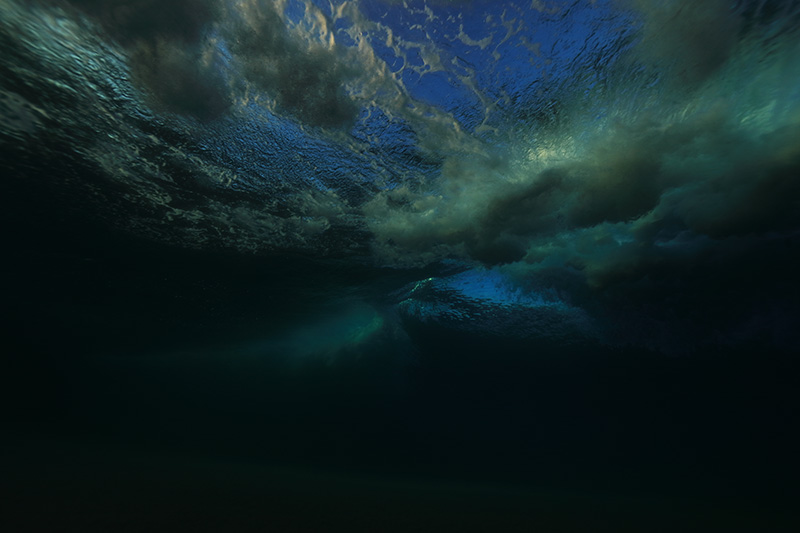

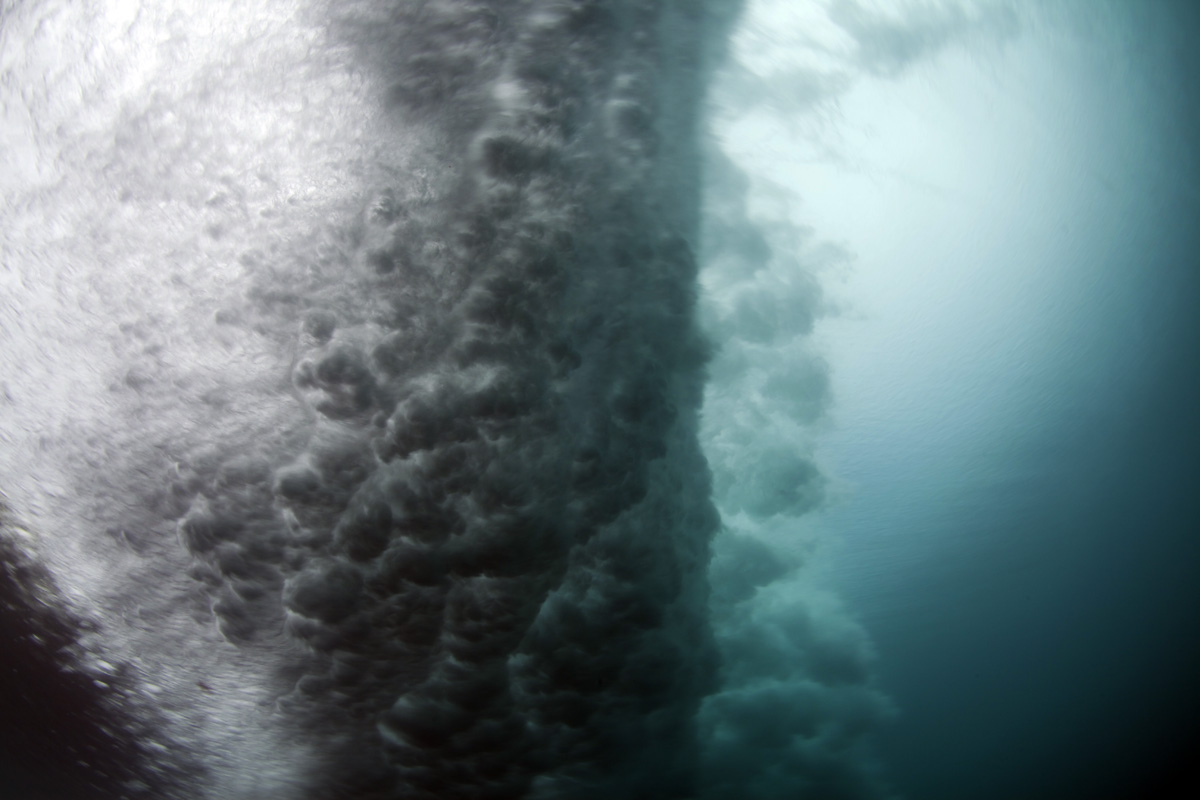

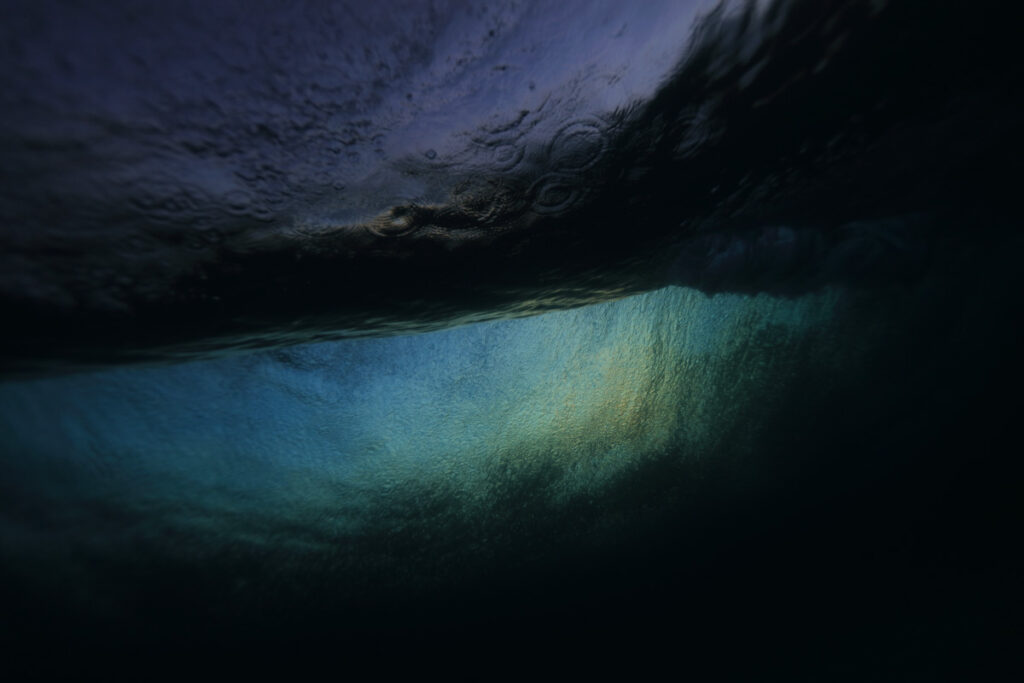

漆黒の世界に

やがて薄暗い水中が

薄青くなる

人は目で色を光の反射で見ている

透明な光は目には見えない

透明な水も見えない

暗いから見えない

色は太陽が1度そのものにあたり

跳ね返り見える

しかし、海の中は透過して突き抜けてきているように見えるが

例えばカボスは緑でなく

太陽がカボスにあたり反射し、カボスのもつ緑の色が反射して緑に見える

カボスは緑でないが、緑の色素が皮に光がバウンドして緑に見える錯覚

暗いとカボスもゆずも黒です

カボスは硬い

水中で青いのは、青空を水中ごしにみるから青い(レイリー現象)だけではないと思う

水面という地球上のもう一つの異空間の層から水中に入った光「以外」の光も海底や水分子の角度や動く水素の隙間や、細かなゴミで反射し色がバウンドしている?さらにいろいろなスピードで動き、水素に潮まで入っている潮だってカリウムや様々物質がある

今やペットボトルのマイクロプラスチックもある

水中に入れない光が、全部反射したら海は暗いが

そこは透明だから水面を抜け、水分子の隙間を抜けてくる

海の色の違いは、太陽の角度と波のめん、水素結合の面の誤差が永遠に起こるから

沖の波の水は、ほぼ一滴も海岸にはきていないように

超細な透明な発泡スチロールのビーズでできている海

海は全体をさす言葉

事実は粒子とH2oの密度(透明ビーズ)で動いているから(これにエナジーの風が加わり波動となる)

押し合いへし合いしている為、1センチ先のビーズは前にあるビーズを乗り越えなければこれない

川は流れているが、これも水のビーズが絡み合いひっぱり、離れあうから

これを水素結合力といい、流しそうめんの原理この水の流れをどう水流という

川で溺れた人がいたら

後から飛び込んでも追いつかない

前に人が流れの緩やかな場や縁や岩の後ろエディーに入る場合や

後からの人が凄い泳力で流れより早く泳げた場合だが

流れた水で、流れと並行に手足をかいても、空振りする

これは摩擦がないからで、少し斜めにしたり縦横にして角度をつけ、水分子のビーズを

抑えたらいいが、なかなか流れる流速が早くなればなるほど難しい

流しそうめんに、金魚を流すのと同じ

でも問題が生まれる

なぜ鮎や鯉は滝に登れるのか?

逆らっているのになぜ?しかも上へ行かれるのか?

おそらく胸びれは邪魔になるから、特にシリびれを水の向きに対し、高速に垂直や斜めに動かし

体は落下する水に垂直で抵抗を少なくする、体重も軽い

あとは頭や体の連動した波打つうねり運動が、うなぎのように上へ行く

サメの鱗は水を後ろに押し流し、前へ体を進めるようにできているように

鱗もいいんでしょうね

きっといいんだろう

鳥が空を飛ぶのに近い?

僕もいつか落ちてくる波に逆に登ったら凄い

妄想こそ美意識への扉

学者や科学者なんていい加減なものです

自分で感じること、人に聞かない

自分で見て肌で水の流速や硬さを感じましょう

目が毒で真っ赤になる塩素のプールで真っ直ぐに競争なんてしないで

自由に上下左右に大自然の水に遊んでもらいましょう

在る事実

江戸の火消しで侍、浮世絵師に変身した、安藤徳太郎の偽名「広重」は写真的なデッサンにこだわり、写生こそが全てと言ったそうだ。

草鞋か足袋で徒歩で全国を歩き、時に馬にしろ籠にしろ、時間が今よりも濃密に緩やかに流れていたのだろう。

彼らが水中眼鏡で波の裏を見たら浮世絵にしてくれただろうか?

海の波や川や棚田に写る月や、瀧の動きを平面から動きを生ませた彼ら。

デザインや色にも拘理、芝の神明神社あたりに固まっていいた版元や絵草紙やで打ち合わせをしていた。

時計もない時代、なんとなく鐘が鳴ったり、人に今何の刻?と聞いたりして、大体の時間に集まったのだろう

奉書と呼ぶ、木「こうぞ」を細かく叩き、何度も漉くという越前の和紙

これも職人芸の硬い紙があってこそ生まれた浮世絵

今ではできない1ミリに3本の線を彫れた彫り師、絵を逆に何枚も重ねて絵になるように

感あげて彫るのも凄い、相当凄い小刀と息を止め、彫ったのだろう

髪の毛1本掘り間違えたらまた最初からやり直し

摺氏は寸分ずれずに、何枚もの桜の硬い木の版下に色を載せ、バレンで摺る

肉筆の浮世絵に比べ、緻密な腺や細かな描写ができた訳だが

布の目や模様まで空摺刷りし、着物の雰囲気まで再現しようとした

とにかくほんの150年前の海の埋め立ても、滝や川の破壊もない美しい日本があってこそ生まれた

この後も、世界にも現れない幻の技の結集

そう考えると写真なんて、押すだけだからいい加減な物です

しかし当時から海岸や海の姿は変わっても、波の裏側は江戸時代と同じです。

広重さんや湖竜斎さんや北斎さんに見ていただきたい

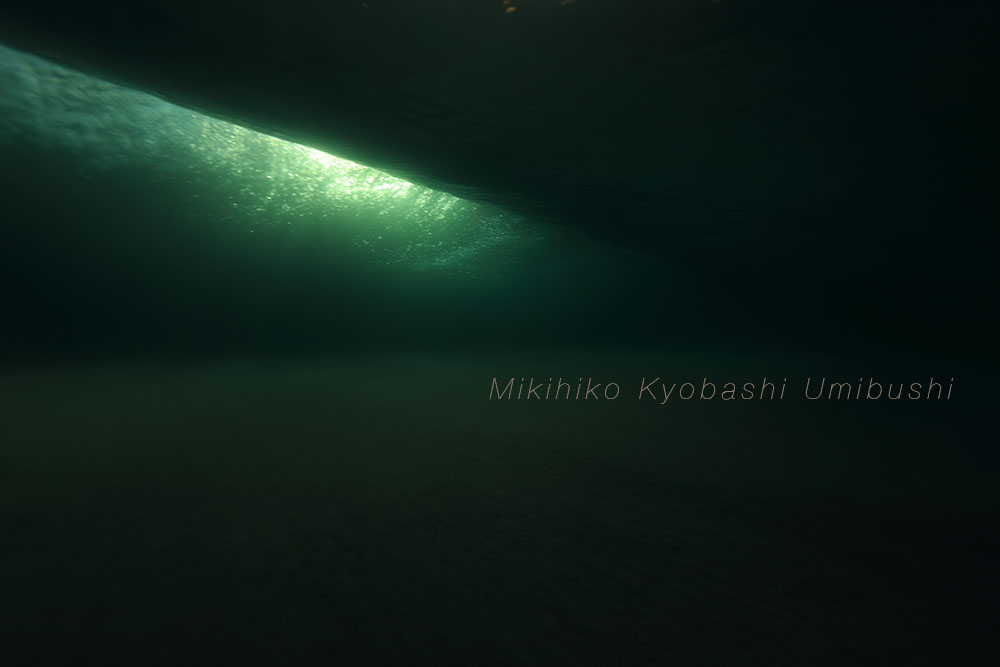

加工なし、ノーファインダーでカメラをむけて押しただけの1枚の記録

数百年後この写真を見た日本人が昔の海は透明でこんな色だったのか?と

いうのでしょうか?動き続けるマグロのような破壊に自然の海岸線も消え、テトラポッドや四角いケーソンの埋め立て、コンクリートやチタンの防波堤になれば

波も消えるどころか、芦ノ湖のコンクリートの堤防で波が鎮まらないように

地球はさらにぶっ壊れます

海と宇宙の連鎖と循環を尊ばない人間界は結局は自分たちを破壊します

自然に即す

海へ行こうと思い立ち

風や天気を見ると、風速10m波も小さい?

頭で考えたくないから

常宿に連絡するが数日団体で満室!

これは自然の流れ

しばらく太陽と波の風を待つ

人は自然という言葉のない時代から

宇宙に即して、寄生して生きるしかない

そこで、人間以外の万物に魂が宿ると信じ

科学や数字ではない、研ぎ澄んだ感覚と信念

を先人は大切にしていた

それは日本だけではない。誰もが胸にピントくること

パタゴニアの道具を使いたいのだが

正直ウェットスーツは寒いので、鎌倉の zero

ウェットは全てオーダー

体にフィットしないと命取りや、擦れてストレスに。

足ひれも相当ハワイの店をまわり履いて歩いて選んだ

日本軍失敗の本質=客観的に見て、失敗をしたらすぐに調整すること

海では瞬時の判断が迫る

非公開 織部3畳の茶室

織部がいた頃に作った訳ではないが

ここは妙な雰囲気が利休のワビサビの黒の窓のない世界とつながる

窓の多く四季や太陽の移ろいを感じ、楽しませ

感覚的に宇宙を感じようとさえた風の場

師匠利休の余計を排除した漆黒の楽茶碗や茶室

禅寺の和尚でもあった織部はそんな利休を吸収しながら

自由に感じて楽しむという、独自の感覚をブレずに確信し、器に猿や花鳥画を描かせ

それまでの、茶の作法に鮮やかな光をふり注いだ

織部が土を練り、描いた訳ではないらしい?から

学者の定説で言われているのはプロディーサーだったようだが。

それも実はどうだか?さすがに少しは描いたり、作ったんじゃないかな〜と思います

茶は中国から、臨済宗も臨済さん中国 正確には中国の前の国の時代

お茶は日本にもあったが

806年ごろ空海や最澄のお土産や土産話で始まりで栽培が始まったらしい

発酵させない緑茶、発酵させた紅茶。その間が烏龍茶

喫茶店の喫茶は鎌倉時代の栄西の喫茶養生記

仙人が飲むとか、体に良いと宣伝した訳が

歴史はさておき

今や、南の国の輸入のコーヒー豆が主流になる謎

お茶は無料なのに

なぜコーヒーは有料?

コーヒーマイスターとか焙煎気がどうとか

外見ばかりの言葉の付加価値どうでもよくなります。

坐禅して深呼吸。

静けさに身を置き、己を確認する

わからなくていい

わかる訳ない

ネットで物を買い、先に理屈や答えを知ったフリをして頭でっかちになる時代

古き長い時間、瞑想してきた先人の何かが残る場。

刀を外して平等にということで、狭い60センチ位のドアから入った茶室。

もちろん密談もしたし忍もきたな!あのにじり口から

どこかと通じれるこうした場は海や山や滝や川にもあるの同じ、人工的宇宙的体験の部屋

大切な時間はそこかしこに見え隠れしながら、いまだに訪れる人を無条件で平等に待っている

タスとか引くとかではない

考えすぎも、坐禅のしすぎもよかない

が、胸の赴くままに息吸うだけ

鯖街道

鯖街道とは若狭のサバを京都に徒歩で運んだ道。代々約100年続く鯖鮨やあれば天然の鰻、トロ鉄火

地下から湧き出る清水でつくるだしの狐うどんのお店。

その昔、貴船や鞍馬山僧正ヶ谷(天狗鞍馬山僧正坊が住み、義経に剣法の奥義を教えた山)の帰りに、なんだか地元の人たちのいる良さそうな雰囲気で美味しそうだな〜とふとたちより、味と雰囲気が好きになり、時間を作っては行き、数回めにけりがけると、「前にも来たよね?」と話しけてくださり。その次から写真を取らせていただく。携帯の写真や中の電話はもちろんご法度の当たり前が守られる雰囲気とオヤジさん。

朝から仕込んでな、いいサバないとやらんしね。11時から14時でおしまいや。

最近並ぶね?どうして?

あのな、もーなテレビや雑誌なろくなもんやない!もう絶対やらんわ!いろんな人がギョーさん来てな。まちで声かけられ面倒ねん。笑 写真も禁止や! あかん!NHKに取材でたりな もうあかん!

神輿だこが残る、貴船神社の氏子で今は若冲を応援していた相国寺の総代でもあるオヤジさん

余談

実は鞍馬寺は昭和24年ごろから、金星から来たサナトクマーラが降りた場所には変なモニュメントがあり、鞍馬弘教という新興宗教の場になってしまった。レイキヒーリングの臼井さんは山に篭りその宇宙のパワー?を得たとか、今やそれは商売として回路を開くとかうたい、最初はいくら、セカンドサードは7万!

なんと数年前バリ人からホテルでレイキの資格を買ってきた友人もいたビジネスに。

臼井さんもびっくりされているだろう。

自分でできること。自信を持って進められる仕事だけやる。当たり前の話。

菓子の匠 京都の老舗 柏屋光貞

京都に誰も知り合いがいず。お寺で公開のイベントを開く運びに、と今日から40人近い仲間や知人やお客様が足を運んでくださり、何かお返しをと京都散策しに行くと、胸に響いた美しいお店と、整然と並ぶ、一眼でただならぬ美意識の高いお菓子が白い暖簾から見えていた。

恐る恐る、お声かけし入り、ガラスの中の淡い彩りのお菓子。聞けば1年中同じお菓子だけを、その日のお菓子は、朝早く作りその日で完売するという。恐る恐る明後日までに40箱できませんか?と事情を話すと、少し間を置いて店主で職人のオヤジさんは、よっしゃ「気張らせていただきますわ」!と 紅白の箱には手書きので杏橋の文字まで。以来京都に行けば必ずよらせていただく。

ある日、朝工房に来てみてはとさそわれ、和三盆や水飴、独自の古い木型や手製の銅道具と銅の大きなボールでお菓子を繊細に大胆に、感覚的に創られていた。

約200年前に始まり、継承されてきた変わらない、美しい姿と味。同じことを生涯続江ける凄さ、たまにはね、季節のお菓子や、螺貝の形のお菓子を作りますねん。

先生

はい

実は私は山伏です

え〜

だ代々、醍醐派の山伏でして・・・・・

京都 興聖寺

11/11~12/11まで臨済宗興聖寺 特別公開!

古田織部正 重然、江戸時代の鬼才な画家 曽我蕭白さんの菩提寺

織部さんは家康に京に火を放ち、家康にクーデーターを連歌師と島津らと起こすと嫌疑をかけられ

切腹を言い渡された。和平をする為に動いていたと言われてますがわかりません。

「かくなる上は入り組み難き故、一切の申し開きもなし」と反論も命乞いもせず

1615年6/11 織部72歳長男重嗣37歳の屋敷で自刃

6/13 次男重尚35歳(前田利光家臣)と3男重広(池田輝政家臣)江戸で切腹

4男重行27歳(豊臣秀頼家臣)大阪を脱出し興聖寺の和尚に兄や自分の子供達を託し、墓の前で屠腹

5男重久25歳5/7お父さん古田織部正の名前の のぼりを背負い討死

利休が秀吉に切腹させられた後、全国の大名や様々茶道や、独特な花鳥画を取り入れた茶器や庭づくりでは時の人となり、家康はうとんだのかもしれません。

3男の息子に武田と通じていると、疑心暗鬼になり切腹させられ、服部半蔵に介錯させようとしたくらいです。

半蔵は幼い頃から知っていた為断り、仏門に入り四谷の浄土宗西念寺の僧となり、彼の隣に半蔵自身も眠っています。

織部が自分の菩提寺とし、60歳の時に天海、城造りの名手藤堂高虎たちとこの地に創りました。(高虎と天海はセットです)。今は堀川通に分断されましたが向かいの水火天神にも織部稲荷があり敷地でした。 高虎は織田信長の伊賀侵略と伊賀忍や地侍に、息子織田信雄が勝手に侵略し2度大負けした為、1851年9月に7万の兵で伊賀をこの国から失くそうと、神社仏閣に火を放ち、女子供を殺戮しました。、打首!までいくほど怒り、だから魑魅魍魎の住む伊賀へ勝手に攻めるな!と言っただろ!こうなれば猫や狸1匹殺し、焼き払えと命じる。

伊賀忍達は見かけない怪しい江州なまりの魚屋や薬売り、商人が来たので、後をつけ信長の屋敷に忍びこみ、侵略の日も知っていました。伊賀無料寿福寺で12人の上忍で会議を開き、数では負け全滅するが

信長のような悪に頭を下げるくらいなら、地租伝来の地を汚す輩には降参はあり得ず、民衆や子供達も巻き込むが、潔く戦い死んでも魂には嘘はつけず生き残ると、徹底抗戦に決めました。

地続きの甲賀は数年前に信長に戦わずして頭を垂れましたが、これは甲賀と伊賀のシステムの違いで、郡忠惣という多数決で決める仕組みで、神社仏閣や民衆を守為、致し方なく降参したとはいえ、湯船の藤林長門守と甲賀の芥川さんなど元は仲良く地境もないので、きっと情報を流したり助けあっていたと思います。

ですので忍者ドラマや映画はみんなでたらめで、本当は神仏を尊び修験者でもあり、陰陽師でもあり、大陸の道教の流れもくみ、東大寺の荘園や植民地化に対抗し郷土を自営で守る、純粋な正義のレジスタンスで武士だったのです。正心こそ自分たちの生き様だと忍術書にも書いてあります。役行者像が伊賀だけでも数百体ある以上な祈りの聖地です。

そして大問題!伊賀上野城は何ら伊賀忍者とは関係ありません!いい加減に悪用するな!後ほど

結局は半蔵が家康に、伊賀忍が全滅すると伝え、和睦を信長に命じ、奈良の大倉五郎なる神楽氏(忍か?密使)の仲介で柏原十郎吉政(伊賀忍12人衆の一人)たちと彼らの城で和睦したと言われています。

その1年後警護の薄い日に信長は暗殺?

話がそれましたがその後伊賀平定のあと、津藩の高虎が伊賀で忍や侍たちと友好的にまとめ役として訪れました、その時、伊賀の民衆の高野山や大徳寺のような宗教的聖地「平楽寺」も火を放たれ800人以上に僧や、侍、忍、神官、女子供が殺され、伊賀には大迷惑でいらない伊賀上野城を建設し、今伊賀上野観光局は忍とは全く関係ない(悲しい殺戮と侵略のモニュメント)を悪用し忍者ショーなる観光もうけをしています。伊賀忍たちは悲しみ、呆れています。今も入り口のカーブの先の左に古い石仏や墓石が乱雑に集められていますので、是非お参りを。

実は京都のここ興聖寺に高虎由来の品々があり、和尚に聞くと織部亡き後、弟子でありその死を悲しみ、織部の奥さん仙さんと興聖寺の大檀那として供養を続けたようです。

ちなみに天台宗の伊賀延寿院には高虎さんのお堂と御位牌があり、家康に背を向けて安置。松本住職談

その伊賀と信長の和睦し立て篭もった柏原の山城は今も土塁や井戸が残り、僕も年に数回供物を捧げお経を読み供養に伺っています。

余談

始めて伊賀忍の供養に訪れた地が、赤目48瀧の麓の延寿院

そこで松本住職に出会い、お堂やお不動様のおあ掃除をさせていただいた際、すみませんねと位牌を手にしたのが実は高虎さんで2013年6/11

興聖寺に始めて来た際に波の襖をやることになったのが、2020年11/11

そしてここで高虎さんのことを望月和尚に聞いたのが昨年

織部さんご命日1615年6/11

6/11に高虎さんのご位牌を手にした日が織部さんのご命日

そんな現代アートとか芸術と呼ぶ以前の、自らの心と美意識の四季をたっとんだ彼らの安寧の場に

フィジー の青い波を飾っていただいたのは、純粋に不思議と感慨深いものです。

普段は非公開の禅の道場です。この機会に是非!

web 治りました

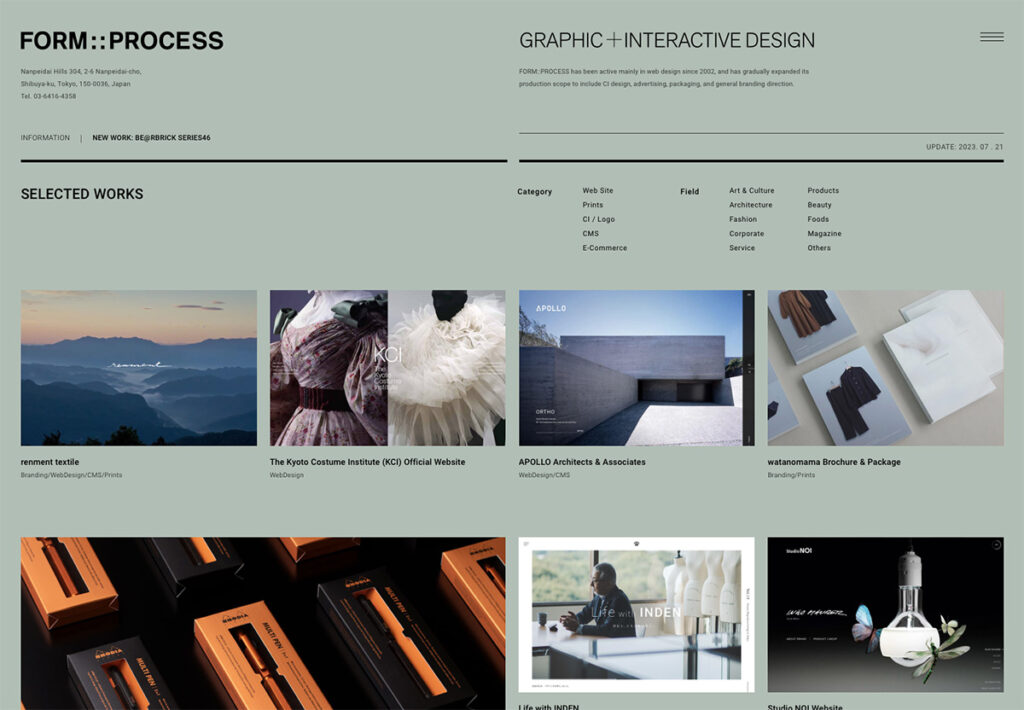

サーバー会社の更新の為、複雑な移動作業。僕にお手上げで、webサイトをデザインしていただいている、「Form Process 」八木さんにご足労願いました。皆様には見れなくなりご迷惑をおかけいたしました。八木さんありがとうございました。

スイスの時計メーカーLONGINESとの展示会やPRでのDM

幻のカタログ(これはまた印刷所さんを探してやり直します)

伊勢神宮に特別奉納(365にち朝晩祝詞奏上)になった写真集!限定1000部。湯島で刷り、さらに今日のサンエムカラーで再度やり直し、ニスまで塗って、270線高精密印刷(西ドイツハイデルベルグ)

東京に運び手製本しなんと650万円!

なんと写真をコレクションくださった熊谷さんが半分出していただき作れた、2度とできない奇跡の1000冊!

全て八木さんデザイン!webサイトも是非見てください。世界中のアーティストが見ているデザイン会社です。

規律

kamakura 鎌倉はグリーン

沖への流れが激しかった

でかい波の下

片手にカメラ

ノーファインダー

波の中 幸せで大笑い

生きた甲斐がある

生き甲斐!

海に遊んでもらっている

体術 波を読む円運動と律動

心術 怖い思う気持ちを常に胸に

泳力 黙って数キロ泳げること、海や川のレスキューの経験と体験を大切に

判断力 臨機応変様々な波の角度や、流されては戻り、山や景色で自分の位置を三角に結び位置を調整

あまりに流れたら戻るか?別な海岸から上がる

集中力が切れたら潔く帰る

経験 修験道と同じく経験を積み、胸と体に修めていく

祈り 無垢に海や鎌倉武士を祈る、祝詞や九字切など

死んでも悔いなし

生きてる時に、悔いが無いように空気を精一杯吸って、水と溶け合い

楽しみ笑うこと

必ず一人で行くこと

ファイヤーキングカフェ個展

地球は水と空気

宇宙からの太陽光線でできている

大切なのはそこに

風がある知る事

海にも雲があり

空にも雲がある

その循環の風に生かされている

としれば

自ずと地球に頭をたれ

謙虚になる

海では人間の四角い机の知識など役に立たない

経験と体験と野生的感覚と叡智をつなぎ

自分を読み

冷静に周囲の少し先を読むこと

祓い潔めていくこと

神道やユタや

土地に所有権をつけ

人間様の強制的な宇宙と地球とは

全く関係のないルールで強制的に

接収し狭い箱に閉じ込められ

ほぼ絶滅させられた

アイヌ、フィジアンやマオリの祈り

ネイティブアメリカンのイヌイットの人々の憶いと

正しいバランス感覚は

言い逃れのできない、塗り替えられない正心であり

ごく自然に正しい事実

怖さを知る

美しさに心を投じる

水や風を尊ぶこと

難しいことじゃないが

遠いか過去の事にしようとしてきた

白人や和人

島を征服し洗脳した

マゼランやクックの持ち込んだキリストのおかげで

フィジーや島々の星やサメを大切にし

月や海への祈りが消されてきた

事実は事実

事実を観る事

目の胸を背けない事

勇気を忘れずに

独り旅を続けていく事

それは都会でも自然でも同じ

そもそも

都会も自然も線がなかったのだから

これは海と宇宙の関わりと

物語を知るための

僕が選んだある一つの行為の結果に

偶然写ってしまった1枚

そこにある影を観ること

その記録である

数百年後が数千後

伊藤若冲さんではないが

この写真の意味が理解される日を待っている

Studio

Studio

Studio

Tokyo

水の事故が増えています

海は美しいながら

紙一重の地球の別な宇宙

常に恐ろしく

体温も

気持ちも奪います

よく離岸流という流れに沖に運ばれ

戻ろうとしても戻れず

体力が消え

怖さでパニックになり

心身が機能しなくなります

離岸流に乗ったら

斜めに、横に移動しながらゆっくり帰ります

僕も溺れた経験上

心理的にもと来た

足を入れた場所に戻ろうとしてしまいます

冷静に

海岸は遠回りしても

波がない場所や磯でない場所を探して

時には波にのり、ゆっくり平泳ぎかクロールで

僕も世界の海で流され

モルジブでは20分泳いでも同じ位置だったり

これは意図的に挑戦し

水面が沖へ流れたとおもうと

波のポケットに吸い込まれたり

散々溺れてます

ハワイのノースショアでは溺れた数時間後には

潰れた自信と拭えないやな感じを

消すため同じ海岸で泳いだこともあります

決して海が悪いのではなく

これが現実の海の時間です

人がそもそも

いくには危険な場所なんです

生死の最終ラインは

喉の弁が閉まり息が吸えない時です

怖さとや緊張すると筋肉に酸素がいかなくなり

呼吸も浅くなり低酸素状態で負の連鎖

乳酸が腕や足に溜まり硬く動かなくもなります

そうすると

頭がショートし

この苦しみから逃げたい!

絶望的だ!

泳げず巻かれているだけで

苦しい!

十八方塞がりにしてしまう自分が囁きます

泳ぐのやめよう!

苦しいから

この苦しみから逃げたい!

冷静に考えたら

死ぬんですが

そう思うんです

そんなありとあらゆる

溺れ方を体験してきました

が最後は自分の力と諦めず

冷静に戻る心でした

でも何年経ってもそんな

怖さは消えず

今こうして陸地にいても

あの怖さを忘れませんが

それが海の事故をなくしているのも事実です

忘れられない怖さ

と前向きな切り替え

が大切です。

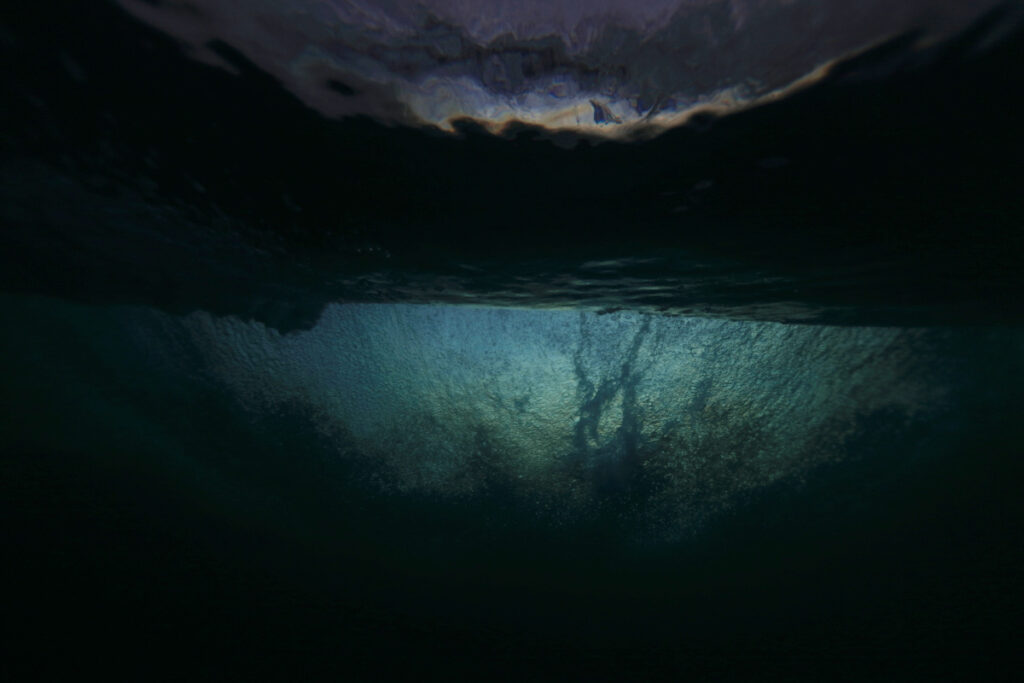

この写真も前にも載せましたが

いつも撮っていた場所です

あの島から小舟で、座礁したり波に飲まれないよう

遠回りをして7分

カメラを片手に握るので

片手、両足で泳ぐとゆっくりきて

20~30分です

サメこないだろうな〜

と足の下や後ろを見渡しながら

ここまできて

撮影中も波を何十回と潜りかわし

残された体力や気力を観察しつつ

撮ってて疲れたら終わりです

ので撮影中は疲れるような体力では

来てはいけません

帰ると決めた戻りも危ない

この海域は人知らないというか

原始的な美しさと容赦ない強さに魅了されます

妙な独特な静けさと

聖域と呼ぶ世界中にある同じ何かががあります

ここだ!これこれ!と一人沖で叫んで喜んでます。

人間の傲慢な態度や、口先の嘘の通用しない本物の地球と天然の海です

そんな場所で

必死に生きようと、また楽しんで潜ってカメラを太陽に向けてきました

泳力と諦めない心

限界は自分が決める

逃げです

生きたいか?

死にたいか?

それだけです

あるのはありのままの宇宙と海風です

オーストラリアのサーフセービングや

アメリカの スイフトウォーターレスキューの

体験も助けてくれていますので

是非体験なさってください

日本はオーストリアやハワイに比べ

海難救助の仕組みが遅れています

ジェットスキーもゴムの船もない状態です

川にはレスキューはいないのが実情

消防を呼ぶと20~30分後に来て実際は

溺者は流れているので

我々が来たときは

遺体捜索だと消防の方が言っていました

水上のネイチャーナビゲーター

代表のオリンピックのカヌーのレスキュー隊長や

消防やレスキュー隊に教えている

タチムラさんに教えてもらえます

3〜4日川で講習し

テストに合格すると資格が取れます

僕が受講した際は

僕以外は川に近い所轄の消防士の方々でした。

川にも国の予算でレスキューを配備できないか?

全国はとても無理でしょうから

選び方も含め難しいでしょうが

高校生で教わるとか

オーストラリアは小学校から

ライフガードの体験やサーフィンの授業もありました

日本は島国、水の国ですが

こうした視野がないのが現実です

古式泳法をプールで体験させる

小学校もありますが

もう1っぽ踏み込み

溺れた際や、川や海のサバイブする心構えを

教えてあげたら子供たちも救えるかもしれません

最終的には個人の判断と

あとは自然界の宇宙の運もあります

僕が死んでないのは

気をつけている以上に、運が強いだけです

パタゴニアの取り組みや講演でも知られてきた

無意味なダムを元に戻す活動や

魚動や

真っ直ぐなコンクリートの護岸は

流しそうめんのごとく流速が早く

這い上がれず、助かる命も助からない

悠久の時間が作り上げた自然の美しい蛇行する川を

ただの排水設備にした日本の政府

生物や循環の環境にも悪で

ビオトープ的な濾過もできない状況は

ドイツに見習うべきです

ゼネコンや政治家が潤うための

3月になると道を掘り返しては埋めるような

予算を使わないといけないとう大人の理由の

無駄な工事や

川のダムの工事や防災という名目の工事の1部を

河川や海のレスキューに回せないものでしょうか?

海や川は恐ろしい場所だと

常日頃、意識すること

上級者になれば無理をしないと

海や川の真髄をしれないので

黙って一人

たくさん泳いで、岩や苔の上で滑ったり

怪我をしながら武者修行をしていくしかありません

修験道と同じですね

古武道に寄り添うのは生き死に

生き死にを感じ

腰や指先の律動の動きが

黄金律でないと、振り遅れたり

投げ遅れたり

やられる

内野の野球の守備のようでもある

体制が崩れても

腰や線がずれていたら

2の矢を出せない

実は陸上の水中

最も近いのは水泳かもしれない

水泳は重力の使い方と応用がいる

地面を蹴る、摩擦や反動を生みにくい

水は陸地や水中の岩のような

密度や硬さがない

近いと言うのは

体の使い方、ため

呼吸など、自分のペースで

水や自分の体の、現時点の接点感を読み取る

ことに終始ついやす

水を味わい

自分を味わい

全身の感覚や毛穴や水分子の動きを読む訓練をする

何気ない風呂でも温泉でもいい

軸を取り入る

そうすれば滑らず

滑ってもリカバリーする

僕もよく温泉や岩場で滑りますが

リカバリーが上手?

水中の手でかいたり

足で押したり

体を左右に回転させたり

する時に生まれる

惰性=船の動き同じ

これは

伸び=ため

体の回転もどこに重心を置いて

その体の外や内の波動を動かしていくか

終始、味わう

人間は風を感じても

風の中を水のように深く感じない

海に比べ情報や読み取れる感覚は微量にすぎないが

水は感じれる

そう思うと羽や全身で風を読む

鳥はすごい

水中で泳ぐカワガラスなど

まさに泳ぎの先生であり仙人

空気の風と水中の風を感じて生きるのだから

日々の暮らし=農業や草むしり、午後は武芸を磨いた

伊賀や甲賀の地侍や忍たち

の生き方は自然に正しくなる

生きることは

心身の腰やよろけない

体の使い方のある

昔の武士や日本人に比べ

体を全っく使わない

海で魚をつかまえて

食べるのと

全く違う

電子レンジなど最悪だ

工程がおかしくなった現代

体も弱る

日々の暮らしに、心や意識を傾けて

動くことが正しい骨格や気流を自然に作り

健康になる

怪我をしにくくなり

人の波動も上がる

手裏剣も上手くなる

刀も刃筋が立つ

美しい連動を垣間見る

薬なんか毒だから

飲まないほうがいい

薬を飲んで胃薬を飲む

腎臓が破壊されていく

水中では

心一つ

波がきたら退くはない

前へ向かい

潜り抜ける

余計なことや頭で考えない

学校というビジネス

の生徒を確保するための広告も

(昔、色々な学校の生徒を獲得するための撮影をしたこともある)

養殖場の勉強なんか

海では何の役に立たない

これを

畳の上の水練という

黙って一人

身の丈を観察し

身の丈と向き合い

山や海へ行く

大事なのは正直さと無心

宇宙の儚さと怖さと美しさに

埋没し誘惑されたら

自然にゴミを一つ拾っている

ある日だけイベント的にする

ビーチクリーンなんか茶番だと笑う

海を見つめ

海を見て

海水をがぶ飲みし

海に浮かび

波を潜る

川はまた別なスキルがいる

動水流という流しそうめんの原理の

一定のスピードの流れがある

ここを勉強したい方は

アメリカの急流レスキューを体験するといい

スイフトウォーターレスキュレーション

僕も以前講習と試験を受け

レスキュー員の資格をとらせていただきました

実際に受けにきているのは消防士の方々

群馬の水上のネイチャーナビゲーターの

友人タチさんは

日本中のレスキュー隊や消防に教える

エキスパートで

オリンピックのカヌーのレスキュー隊の隊長でした

調べてみてください

川の凄さと怖さに加え

子供たちの川の事故を無くしたい

救いたいと胸で感じます

海岸にたてば

全てはそこにある

人間界との境界線

一歩間違えたらあの世のゲート

足すとか

引くとか

ではない

本物がある

そこで肝だめし

が僕の海の旅

いつまでかかるやら

いつ終わるやら

永遠に続く

永久的円運動でしょう

修行者空海さんが体得した

最終的な織に通じるかもしれません

大島 oshima Tokyo

フィジー Fiji

パプア ニューギニア Papua New Ginia

海の道がつながるように

誰もいない海岸で海面で、祈るのではなく

漂う水面でここにいることに御礼と

幾ばくか潔め祓う

目には見えない

可視化する必要も

理由も

結果もいらない

競争でも

賞でもない

名誉でも

地位でもない

影とずれないように

生きればいい

海の中では影さえも決している

言葉を超えた動き

宇宙へ海へ

ただそこで

そうするべきだと言う

気持ちだけ

誰のためでも

環境保護なんて茶番な言葉も

ゴミ箱に捨てて

一つだけ

ごみを拾えばいい

自分で胸で決めると

自然にそうなっていく

自然=ジネン

小舟で15分位走ると

いつもの島の300mくらい沖のサンゴ礁の浅い場所の反対側に

キングコングライトと呼ぶ波があると聞いた

いつもは波はなく

様々な条件の時に立つ

結果的に僕もこの時だけしか行っていない

もう2度と行かない場所の一つだろう

同時にここは村人から

サメの巣があると聞いた

巣ってなんだ

海底で寝るホワイトチップ?

話ぶりでは、かじるサメのようだから

違うニュアンスだ

前に水深4mde

シルバーチップに囲まれたタヒチは

確かに群れでいて

あの時は危なかった

数日前、たまたま村長の家に連れていかれ

村人の持つカバの束を奉納?し

セブセブという儀式を受けた

木の葉でなんかぶつぶつ

まるで神社のあの白い大麻(おおぬさ)

のように頭の前で降る

「これでお前は

海で無事」

なんの儀式?

仲良しの村人「なんていうかお守りのようなもの」

キリスト?

「いや違う」

マタンガリに近い?(海や月を祈った自然信仰)

これは宗教が散らかす前の

どの国も同じく、宇宙や地球の万物を尊んだ大切な時代の

今では名残り雪

村長

前にな

ヨットでいきなり島に来て

島にも海にも挨拶なく勝手にサーフィンした白人が

足首かじられたぞ

海の神様にな

やっぱりな

うん

怖い!

いるんだあそこにサメ

でもな

ミキーはな大丈夫だぞ

お前はな家族だからな

何度もここにきて村人はあなたを

みんな知っている

カバ(胡椒科の木の根を乾燥させ絞った汁、味は薄い泥水?木の根の味)

少し覚醒する

翌日

ミキ〜いく?ライトへ

仲良しの漁師

双眼鏡で見ても遠すぎて僕にはわからない

僕一人?

そうだよ

ミキーだけ

そりゃそうだよね

俺が沖で待っててあげるから

大丈夫

サメ?いるかな〜

大丈夫さ

セブセブ済みだろ〜

笑

と

いつもの

適当でおおらかな

フィジアンには笑うしかない

船は波の場所の近くで沖へ退避する

転覆し危いないから

飛び込んで!

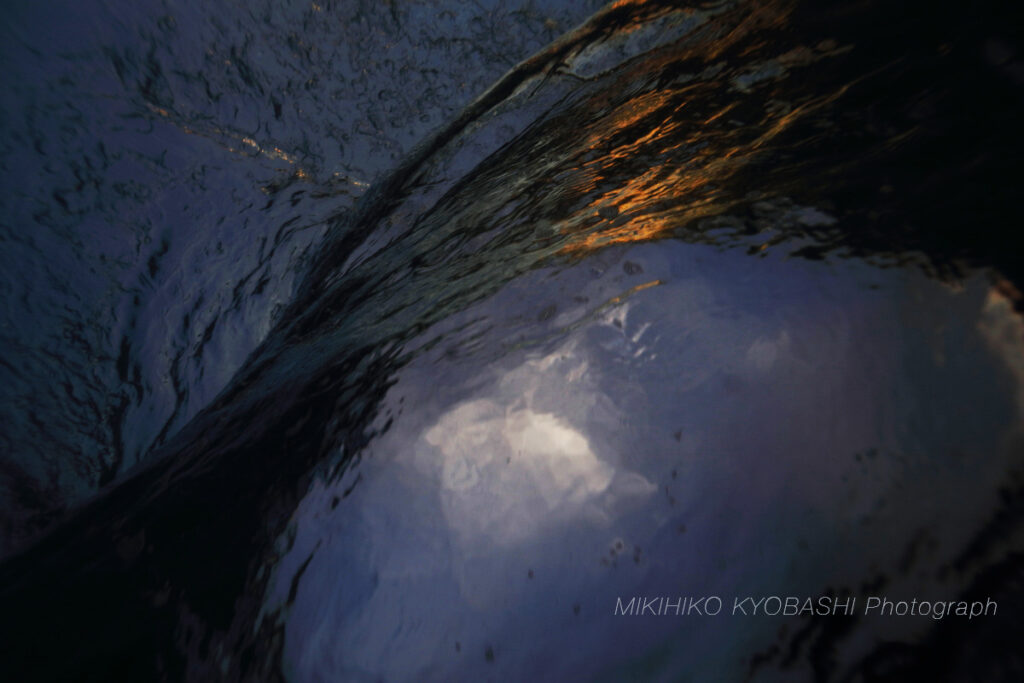

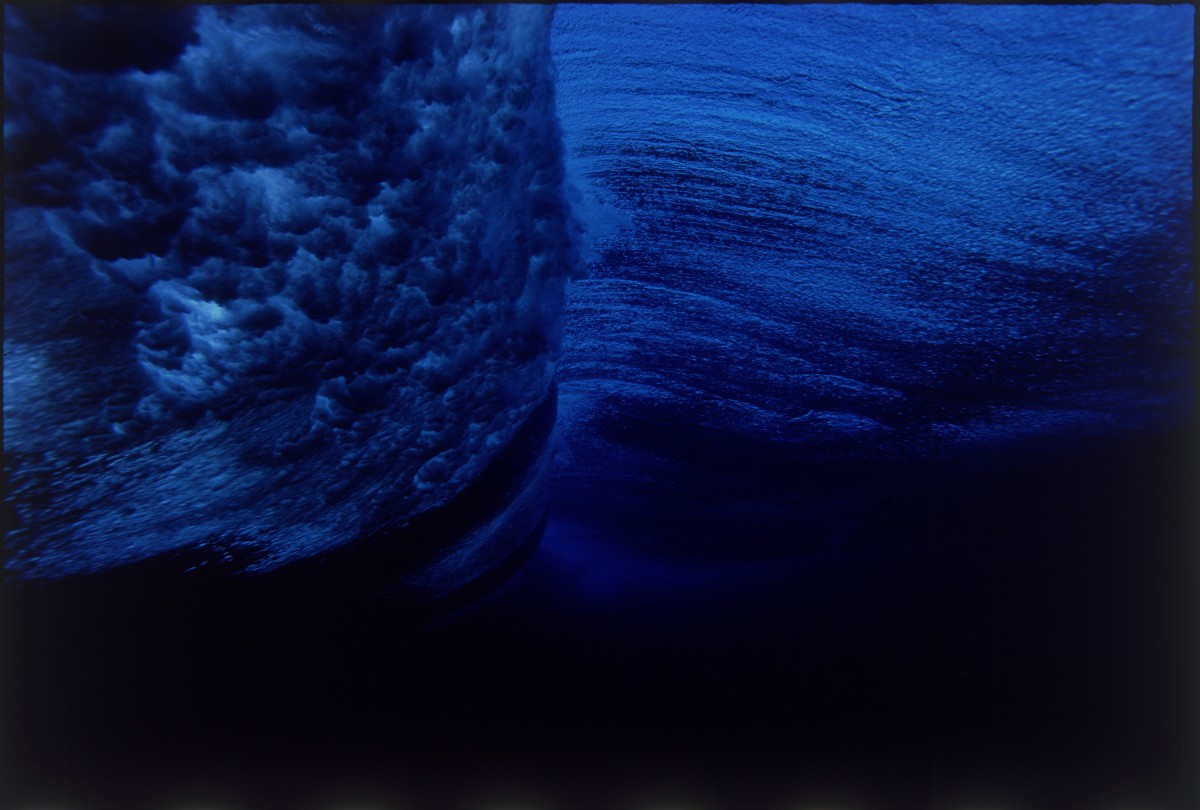

じゃブンと入ると、泡が落ち着くと見えるのは

全てが青黒い世界

海底が見えないドロップオフの海は

いつも不気味だ

こんな場所にサメはいる

パチャパチャ泳いでる僕は

ルアーにすぎない

サメは神様だから

泳ぎながら、見えない青黒い下や足元を見て呟いた

徐々になだらかな海底が見えてきた

こうなれば安心だ

サメがいいたら浅瀬からは来ないから

沖を見ていればいい

しかし浅いな〜

波から逃げれるかな?

ふとまた

サメの巣ってなんだろう

メジロやタイガーシャークは泳いでるからな〜

よくないよくない!

忘れよう

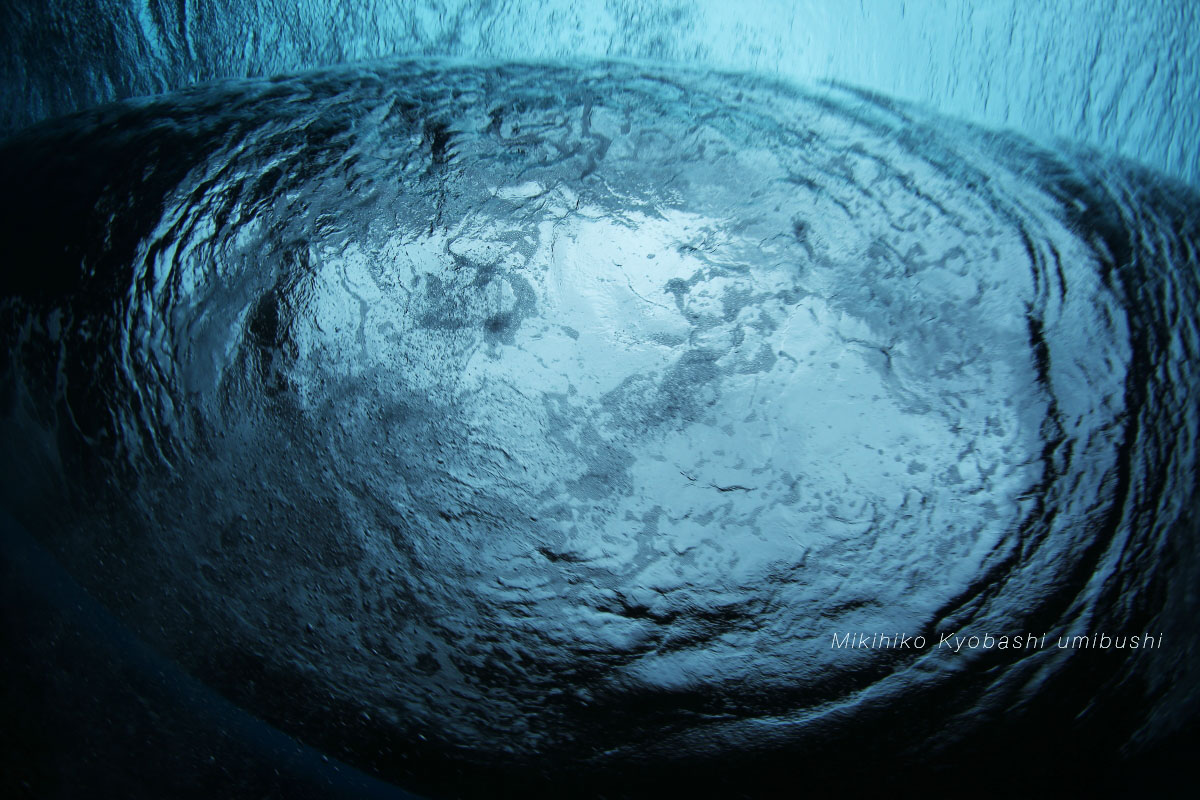

浅い岩盤の海底の波の回転エネルギー

のその速さはすごい

水深は岩の上で2mないから(立ち泳ぎの足ひれの先が買い手で擦れている)

岩の深い穴やチャンネルに潜って、波の爆風をかわすしかない

あ〜ウニがいるな穴

沖から妙な1列の山が盛り上がり始め

島の円形の海底にそいラップ(包む)してくる

ドドーン!胸にに響く

泡だらけの海底

体を滑り込ませ

うかないように

岩を足ひれと肘で突っ張る

漫画のようなここいる自分を

水面で大笑いする

こののっぴきならない状況がたまらない

ポツポツ雨が降り

水中から見る水面が美しい

エンジン音がし小船が近づいてきた

どうしたの?

子供たちをさ

無線で

迎えに行って欲しって言われてさ

どうする帰る?

う〜ん

どの位で戻る?

30分

いや

ここにいるよ

必ず来てくれよ

昔のままの大自然の音と景色に独り

独特な怖さと、ここの穢されていない

妙な雰囲の包み込まれるような時間にいる

波を潜って交わすこと60回を超えると

スコールのような

土砂降りだ

おっ!

でかい波がきた!

ぎゅ〜んと音がしそうな水の軋むような回転

全身を抜ける水の壁

ギリギリでかわし反転してシャッターを押したのが

この1枚

し中で回転し反転して

立ち泳ぎのようになりながら

カメラを握る右手を出すと

カメラと体が、水の流体に巻き込まれ

波に持ってかれそうになるのを

今も覚えてる

あと数十センチで回転する波の向こう(空中)に出るギリギリだ

波の速さも然り

落差がすごかった

既に今の波は足元から消え去っている

速い波と神経を使う潜りに

緊張の糸が切れかかる

時計を見ると

あれから既に1時間

船は来る気配がない

フィジータイム!を忘れていた

ダメだかな

危ないな〜

帰りたいな〜

波の距離感がズレて怖くなった

周囲も暗くなり始める

ただ潜って交わすだけの海

もう撮影どころではない

覚悟を決め帰ろうと泳ぐと

全てが水の世界のグレーの景色から

微かなエンジン音が聞こえ

深緑の雨がっぱの漁師の船が現れた

ごめん!ミキー

フィジータイム!

そうだよ遅いよ

フィジータイム!

寒さで震えるからだで船に這い上がり

よかったな〜と

思いふける

島の小屋に戻り、冷たい雨水を浴びた、地に足がつく安心感と贅沢

海はやはり聖域で別世界

恐ろしい紙一重の美しさに酔いしれた

今はもう宿がないから

行かれないフィジーの離島

あの緑の山には妖精がいる

見たことはないが

山の中は妙な霊気を感じる

未体験の時間が流れていくのがこの世だが

死ぬ可能性のある水に包まれた独特な幸せというと

きな臭いが

神経や感覚がどんどん、宇宙に研がれていく感じだ

恐ろしいけれど美しい

ここで挑戦したい

あの波という、水面から数メートルの高さで

動いては迫る壁も

崩れて海に溶け合うと

静で美しい時間に戻る

怖いなんて言っているのは人間様だけで

珊瑚も魚たちも

ごく日常の地球のリズムと平穏に生きている

人間を捨てる

人間界の利己的で思い余った考えや推測は全く意味がない

水中

空の全ての周囲を見渡し

完全なる世界の中に異物として

浮いている自分の滑稽さを笑う

少しでも

この海風の中に生き

全ては循環し傷つけ合わず生きている

自然に造形された悠久の景色に

見も心も溶け合わ

必死に生きようと工夫し

前へ行けば

どんな困難も乗り越えられる

地に足がつかないと

陸上の移動する摩擦や反発力が弱いから

すぐには動きにくい

水をつかんで

水を味方につけ

指さきと胸を入れる

この感覚を積み重ね

つべこべ言わずに水中に潜り、回転し泳ぐ

酸素ボンベも、過剰な道具もない

体一つ、足ひれ二つの感覚で

動いてくる水の風を時には押し

時にはいなし

指さきと掌のひらで水分子を掴むが

次の瞬間には、波は移動し

力がかかるのは足に変わる

薄い波を蹴るととスカッと空振りし前へも行けない

鯉の滝登りもいつかできるかもしれない

必ず動く水の根本を蹴る

早いから目では見えない上

相手は透明は水の雪崩

体が自然に動かないと巻き込まれてしまう

全身の感覚を使い死生観を観る

昔の侍の生き方を、水中で学ぶ

自然に人は正しいことを

しようとしなくとも普通に正しくなる

これが伊賀地侍や忍たちが日々大切に練磨し

気づいていた正心

ゴミを海や山に捨てようなんて思いもしない

優先席に座ろうなんて思わない

自分勝手な人間が、電子レンジやスマフォに依存し

自由と冒険を忘れている

宇宙と海を「なめている」人間様

海で泳げば一瞬で心が自然に戻るのだが

美しさと怖さを知ること

がいかに大切か

それは浮世絵を描いた

湖竜斎や北斎や織部や利休の

永久的美意識にもつながる

誰かが作り、指図する宗教ではなく

自然な宇宙の風を知ることが

全てに通ずる

海はいつも待っています

時としては行かないのも勇気と判断

自分の胸の感覚を信じ

海は道場かもしれませんね

題名はないのが写真

よく聞かれるのですが

題名はつけないんですか?

はい

題名はないです

後からつけられないです

写した時には、題名なんかないですからね

作品とは

写真はそのままでないと写真ではない

昨今のカメラマンの意図する写真に作りあげる1枚は

グラフィックであり

策品

作品とかくと

作った物を感じる

ましてそこに

撮った時には、無いはずの題名をつけるなんて

馬鹿げた話しだ

僕はこのまま

これからも

波も人も

題名のない

ドキュメンタリーな1枚で行きたい

読む力を育てることが

芸術だと思う

読む力のある1枚は

そこのいて

そこのある角度に風のように

溶け合い入り込み

押してみた1枚

もちろん

ノーファインダー

海風や川風を全身で感じる以上に

胸で感じていたい

頭で考えた1枚はきな臭いから

師匠 柏原

柏原がアシスタントをした戦場カメラマン ユージンスミスへ

ブレずに俺は海の裏街道に独りいますと

笑う

彼らは今はいないが

今も彼らが命をかけ残し、無言で伝える1枚と

そこにわずか数ミリの印画紙に残った風がある

心澄まし

耳すまし

感覚を研ぐこと

己を練磨する

宇宙と呼応するだけ

すると1枚が写るだけ

至ってシンプルな話し

海は怖い

紙一重で

浮世から幽世

決して忌み嫌う世界のイメージではなく

僕にはもうどっちでもいいと

深く考えてもいないが

できるだけ

戻れて、波にやられないように

経験と工夫と予知能力?で未然に

死なない努力を惜しまない

海で死にそうになった経験は1度?いや3度?

1度目は冬のノースショア この時は絶望感で諦めかけた

2度目は翌月 この時はマウイのホーキパの沖へ

あっという間に流され

例の怖い(物質?電気的?信号の束?)がまた胸に集まり

パニックが来たが自分で納めた

3度目はフィジーの沖で独り雨の中

大波に3発巻かれ

空中へ飛んで、暗黒の水中へ

もう肺の空気が、波で押され全部でて

気を失うほど苦しい

四発来たら終わりかもと

思いつつ、パニックにはならず

(パニックになる隙もないほど、苦しいなんもんじゃなかった)

口から水面に出たら四発目はなかった

ゼイゼイしながら、沖へ横へ片手クロールで逃げた!

震えが止まらず

それでも30分ほどまた波を撮り

泳いで20分かけ浅瀬のサンゴのラグーンに帰った

なんの話でしたか

昨日ファイヤーキングカフェで

水中写真やナイトレインボーの写真家 高砂淳二さんに偶然お会いできた

ご挨拶をすると

目の優しい海の男でした

海は怖い

怖いけど美しい

妙な包容力と

溶け合う一体感がたまらない

水になれないが

どうやったら波と溶け合えるのかを

考え、実技で試していた2003年ごろ

大人になり

今では波という、一般的な形がなくても

写るようになった

基本他力本願

でファインダーもみず

感覚で、水中で回転したり、荒れ狂う水面をすり抜けながら

カメラのレンズを向けてパチリ

いい加減なものです

言い方を変えれば

迷いなく斬る感じに似てます

海はそもそも危ない怖い場所です

母なる海なんて言いますが

どんな母やら

恐ろしいです

やるしかない

泳ぎ、潜るのをやめたら死ぬだけ

単純明快

いつも死に際にいる心地よさ

と

そこで写る景色は感慨深い

2度とない時間を人は生きていることを

おざなりにする現代

矢でも鉄砲でも来い!

でいきましょ

海に比べたら

地に足が付く人間界など

なんとかなるものです

大きな天然の鯛を5日前に炊いたが

イトヨリを先に食べ

忙しく食べれず

冷蔵庫に入れたり炊いたり

ようやく神棚にお供えし

食べたら

やっぱり濃かった

魚を食べると

海でうまく泳げます

人は器

なんだか打ち寄せる波で

戻れるか?心配だった

磯から戻る決意をした

怖いなここ

何か聖域だが

堤防が悲しい

海がないている

45分くらい泳いでいたが

波もなくなり

体は冷え

波がかき混ざる海面で少しよった

水を浴び

冷えた体で車を元きた森の道を

走らせると、カーブの隙間に軽トラのよこに

年季が育てた海の男がいた

車の窓から

おはようございます

と話しかけると

天草にきた

と北島三郎のようなおじいさんだった

車から降り1枚

その顔のシワの海のオヤジを撮りたかったが

疲れたからそのまま宿へ走らせるが

でも気になり

カメラケースとレンズを入れ替え

また海の親父のいた場所に行くが

もちろんもういなかった

海に目を凝らすと

ブイがあり

その横で潜る黒い人がいた

急いで岩場を歩くとそこは

丸い大きな石の浜で

大潮で引いた海は浅く

ひたすら両方の素手で岩の天草を

むしり、網に入れていた

水中で目が合うと

うなずき

水面に顔を出すと

立ち泳ぎで

シュノーケルを外してくれ

話し始めた

さっきはどうも

おっ!

明け方、誰か向こうにいたな

あれ

俺です

写真撮ってました

慣れてるんだな

また潜り

ひたすらむしる

邪魔しないように潜って写す

なんかレンズが寒さで曇ってきた

急いで浜に戻り

また蓋を開け湿気を取りまた海へ

波が結構きて危ないな

親父さん

帽子いるな

(寒いから心配してくれ、ヘッドキャップのことを言う)

はい

冷たくて驚きました

まだあったけーよ

俺なんかグローブしないよ今日は

おいくつですか?

すごいですね

60歳?

ありがと

80だね

80?!

思わず水を飲んだ

背中には海の石を

鉛のオモリのベルトの

他に背負っている

長い経験の浮力のいいバランスなんだろうな

ゴムバンドで腰に巻いている

すごいな

ウェットもぶかぶか

袖が長いじゃん

また浮いてきた

俺ね潜り55年!

フーテンの寅次郎

島に来たのはかみさんが島だから

そうなんですか〜

元は亀有

あの下町の?

そうだ〜

(寅さんは柴又帝釈天で、亀有は亀有天満宮と葛餅の船橋屋じゃないか)

また曇った!

ちょっと待っててください

だめだ!

また宿に戻りカメラを元のケースに戻しセットしにかえる

いるかな?

いた!

笑顔のオヤジさん

お名前は

ヤマグチ〜

さしきじ〜

ししじ?

さしじき〜

さしじき?

さしきじ〜

水中眼鏡で鼻が隠れ

声がこもり

お互い笑う

また来ますね〜

流石に冷えた

疲れた

お互い海を理解している同士の阿吽の空気

で

帰りがやられるな

あぶいないら

あれで怪我するな

と海岸にうち寄せる波を見る

ほんとですね

気をつけてくださいね

名残惜しい海の人

人は器

笑顔と命がけで

海と生きてきた男の大きさ

を知る

暗い誰もいない、昔のままの海岸には

風音と波音

風も波も同じもの

目には見えない波動

人なんかちっぽけだ

オゾンに満ちた朝の冷えた砂や海

山を風が撫でながら

美しい自然いや

宇宙美に

何億年もかけて作り上げた世界にポツンとあるのは

俺

異物だな

と

笑った

海岸のゴミを見ると

うんざりする

ビーチクリーンなんてレベルではない

結果的に漁師の廃棄した、網やブイや発泡スチロール

ペットボトルはもはや地球の海には必ずセット

子供の頃の海岸は

ここまで汚れていなかった

壊したら2度と元に戻らない景色を

安易に壊す人間

60年後この写真の景色や海も

もうなくなり

今、僕たちが明治時代から昭和の初めの

大島の写真を見て驚くのと同じようになるのだろう