寒天

天草が干してあった。

よく水洗いし、甲殻類やゴミを手で一つ一つ取って干す。

お酢を数滴、ことこと煮て布巾で濾して、冷やせば100%天草の寒天。

黒蜜をかければほっぺたがおちる。

磯のごちそうだ。

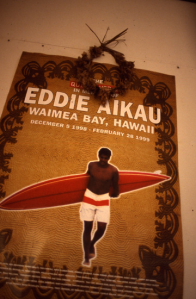

Eddie Woul’d go(エディならいったさ)

ハワイライフガードでもあるエディー。

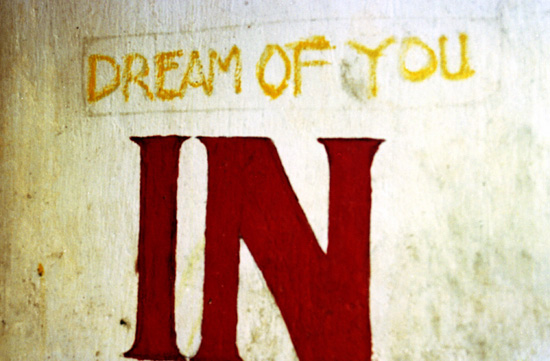

何を見ても新鮮で、わくわくした。

1995年頃のバリ島のウブド。

ごく自然にあるものは、曲線を選ぶ。

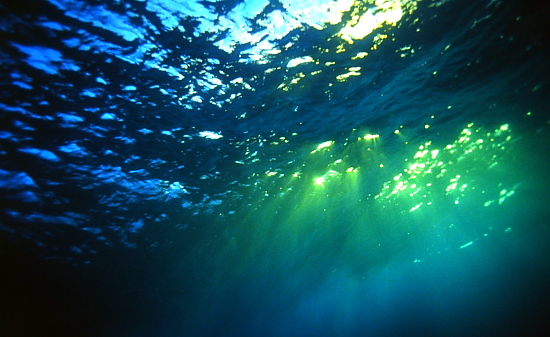

明け方ポートポレスビーについた。

首都ポートモレスビーから国内線で2時間程で、インドネシアの国境近くの海の村へ、極上の波とまだ見ぬ世界へ向かう。

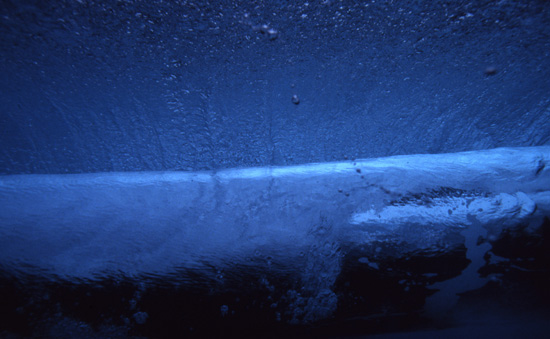

蚊を媒介とするマラリア原虫用。

前後もあわせ16粒毎日一つ飲み込む。

新しく便利な物とは

パプアニューギニアへ行きます。

太古の地球と海とチューニングできたら、うれしく思います。

3月に又ご報告します。

宿 www.vanimosurflodge.com/

パプアニューギニア政府観光局 http://pngtourism.jp/

地図を助手席に広げマカハへ。

古き良きローカリズムが残る場所だと聞いていた。

たしかにノースとは異なりなんだか、穏やか。

古いピックアップトラックが風景と人の暮らしに溶け込んでいた。

でっkおt

でっkおt

朝起きると、スパニッシュ系の見知らぬ短パンの角刈りが、