Uncategorized

Uncategorized

和田義盛さん

和田塚駅の近く

鎌倉武士 和田義盛さん一族のお墓へ

日蓮を信じていたため、供養塚には日蓮の髭文字

歴史的なことは専門家に任せるが

北条に謀られ、戦う選択しかない状況になり

起請文を破棄した叔父の三浦一族や増援部隊の寝返りもあり

最後はここ由比ヶ浜で決戦し

300近い一族の首がはねられた。

由比ヶ浜は古戦場であり血を吸った地である事実

北条側の死者988人 怪我人500

と言われ、その勇猛ぶりが語り継がれている

1213年5月3日 和田義盛 享年67歳

南無妙法蓮華経

今の日本人も政治家も

一族や武士としてのプライドを貫き戦う美しさを

思い起こして欲しいです。

実は日々僕は鎌倉武士や義盛さんのお名前を読み上げ

ご飯や酒をお供えし、御供養させていただいています。

なんだか近しい感じがしています。

なぜか階段に歯磨き粉が落ちていたので、捨てました。

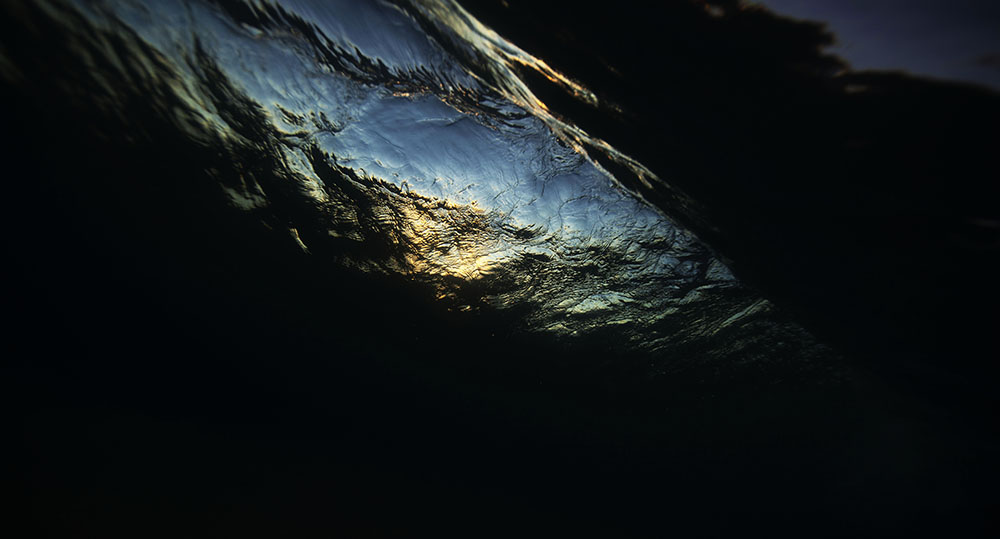

調律し溶け合う

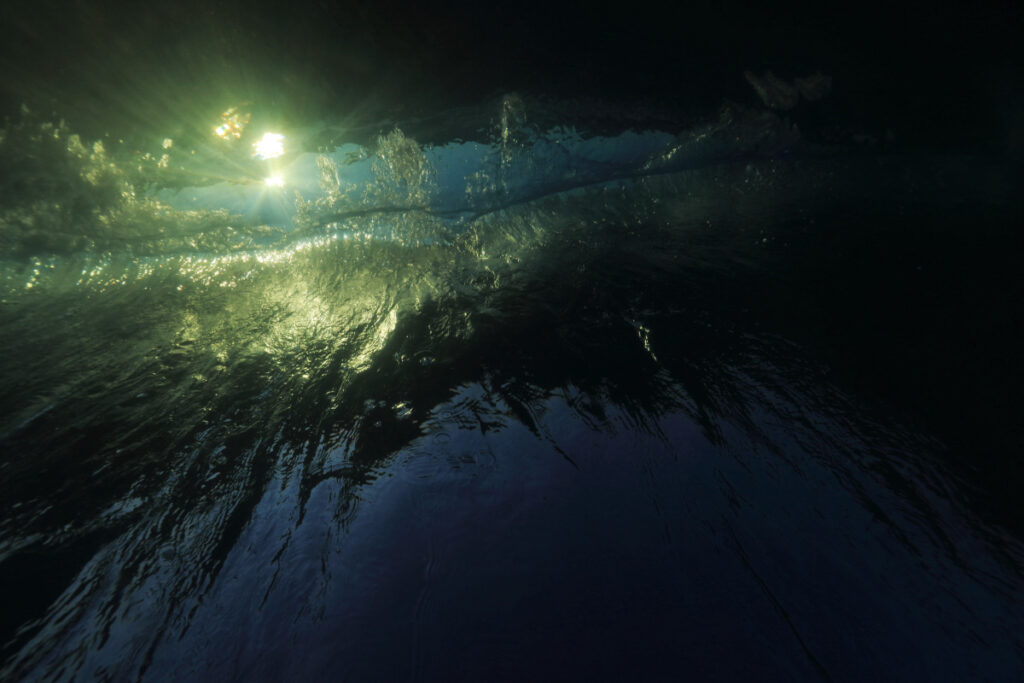

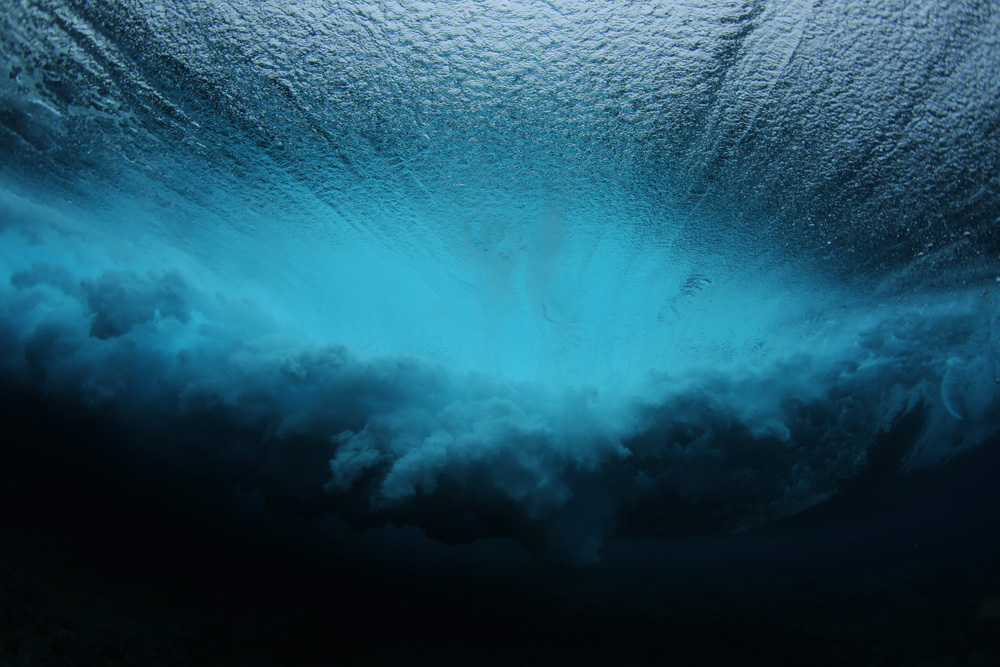

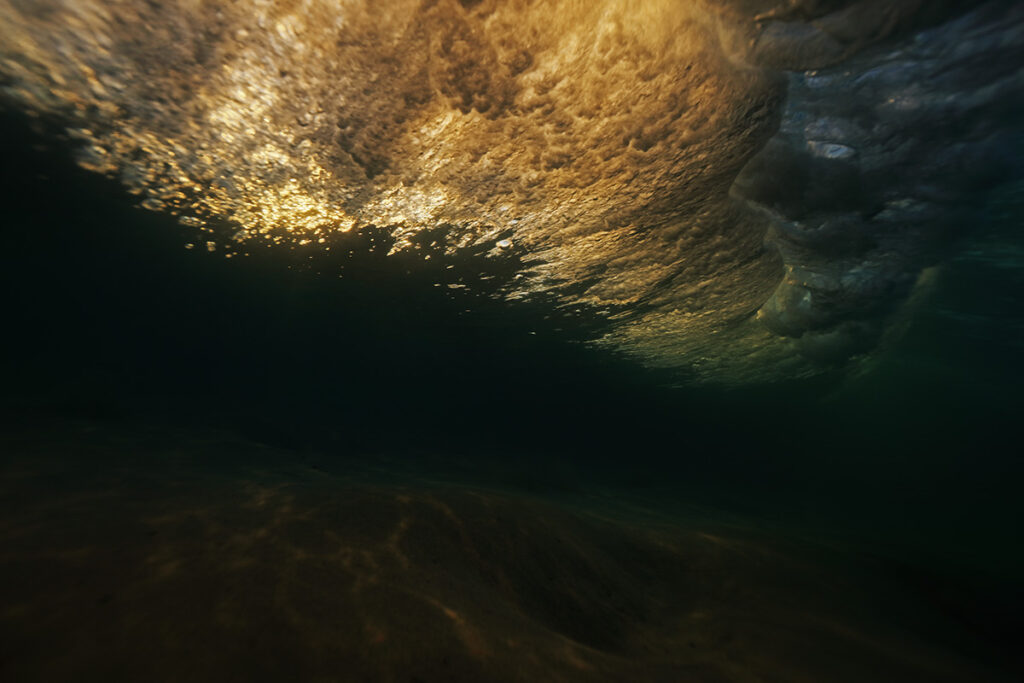

海と溶け合いたいと思ったのは2001年

ダイビングでの写真も撮っていたが

あの不自由な動きと、宇宙へ行くような完全装備や

ひとりで行くな、水圧の計算やら

無理な方法だというのは明らかだと気付いた

全ての人工的な道具や酸素ボンベは捨てて

いくべきで

写真は何か写るだろう

きっと

なんだかよくわからないが

泳いで波の中へ行けば

死ぬ可能性が高く

ごまかしもきかないから良いはずだ!

とワクワクした

冒険家と言われたこともあるが

冒険ではないと思っていた

試してみたかった

海の真髄を人や教科書ではなく

海から教わりたかった

魚からも聞きたいことがあった

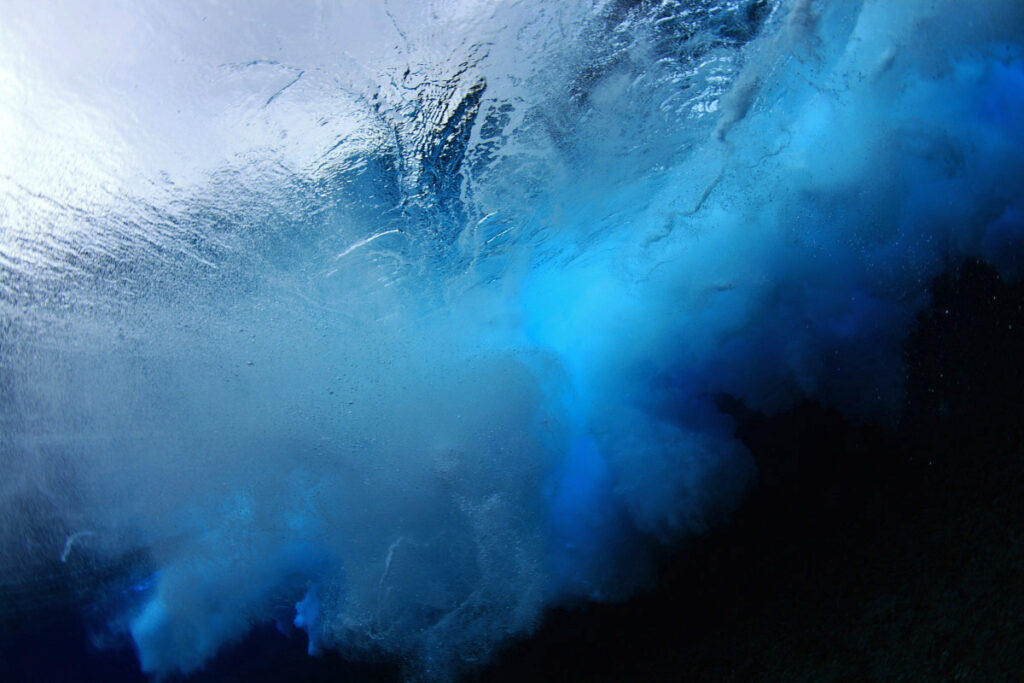

南太平洋の海原の沖にひとり漂うと

太古の地球と、昔のままの海にいる自分の

余計な全てが無くなり

胸が躍りワクワクした

そこへ大波が幾重にも迫る

そんな波まで泳いでは潜り

大波の轟音と波動を交わすと

エナジーがチャージされ

より自然に溶け合い、感覚を使わないと

すぐ死ぬと思った

思ったというと後書きだが

死ぬか大怪我しかない

間違えは許されない真剣は時間

この目には見えない、魚や古来の先人や祈りてたちが

感じていた感を取り戻せば

人はどこにいても、慌てず、心強く生きていけるはずだ

地に足がついた世界の出来事なんか

なんでもない

ここは地に足が付かない、海の上、海の中

ここで心のまま動ければ

頭で考える暇もないほどの高速な波をくぐれば

くぐるほど

生きる力や、自然や宇宙のフォースを授かる気がすした

生き甲斐をたくさん知るほど

人は自由にひとり旅へ行きべきだと知る

ディズニーランドなんか行くなら

こういうところで楽しむ方がどんなに良いことか

やがて

海の方から写真に入ってくれる

古武道と同じ

忍や侍がしていたことがいかにこの世界やあの世界に大切か

海水温や様々な角度の海流

空から落ちる波と波が海に当たる爆発と、轟音の響きをくるんだ水が四方に動き回り

海へ溶け合う。

泡が酸素を巻き込み海中へ吸い込まれていく

そこで自分が背骨や首を折れないように

水中へ入り

水中で強烈な爆風の(爆水?)を交わし

水の中で水を避けつつ

水に守ってもらう

魚の動きを見て尊重し

心が折れない、ブレずに体が先に動いていく

円

まろばし(転)の術

古武道と同じ

忍がしていた鍛錬

心と体術

そこに神仏を寄り添わせ

また自然界に寄り添う神仏の力をお借りする

あくまでも頼らない。

夢中に入る

夢中に自分で切り抜ける

耳を澄まし

空にたまに現れる海鳥を見て何か言ってないか気にする

自分の周りにある流れを利用する

海を観て

海に観てもらう

あとは思い切り行き良いよくやるだけ

なるようにしかならないが

なるようにもなる

運を超えた世界

ありのまま

頭や他人の噂は捨てる

結果はなるようになる

心構えと覚悟がないと後悔するだけ

至ってシンプル

やってダメならそれでいい

成功も失敗もない

受けいれる現実をよく観れるかだけです

溺れたいか、生きたいか

そこだけです海は

浮き輪も酸素ボンベも邪魔くさくずるいので使いません

テレビやジャンクなコンビニ弁当のピエロとは付き合わない

一人で黙ってやるだけ

養殖池の学校やサーモンやマグロのように

宇宙の黄金律の破壊は口にしない

常在戦場

常に戦場だと思い生きる

ファインダーなんか見なくても写るときは写る

プロの同業者の後出しジャンケン写真はやめろ

失礼なはしです。

普通のこと

自然の風音は飽きないが

人が作った音楽なる物は飽きるように

所詮無理があり

人間様が介在し他時点でズレていく

自己啓発なんか自分で気づく事

他力と引力に甘んじた、日本製仏教が人をかどあかすように

人は人

競争やゲームや順位ではない宇宙と海

スポーツとはなんでしょうね?

写真の賞はショーなのと同じ

海は競技ではない

計り知れない音や人の気配がない前から

自然という言葉を捏造する前からの

黄金律な生きた有機体

小さな子供たちにに

競争や順位を押し付ける今の日本の姿が

コンクリートとテトラポットやケーソンで

破壊され縁取られた海岸線

100年後の日本の海岸線から波も消え

海も昔は透明だったんだとなるのかもしれません

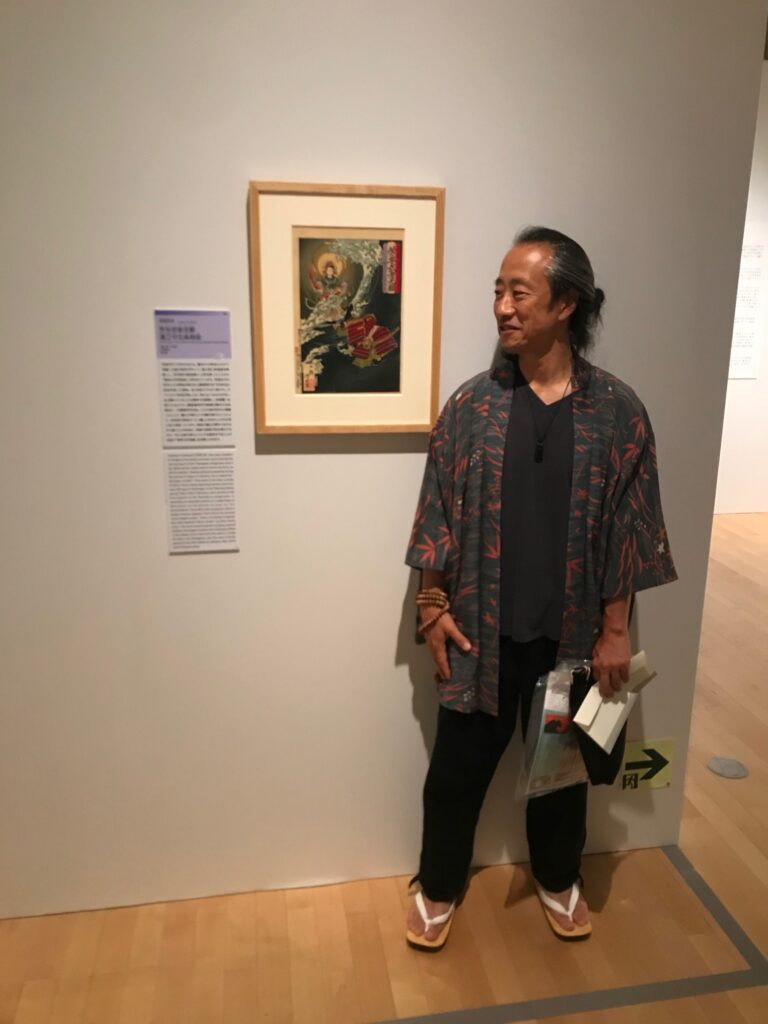

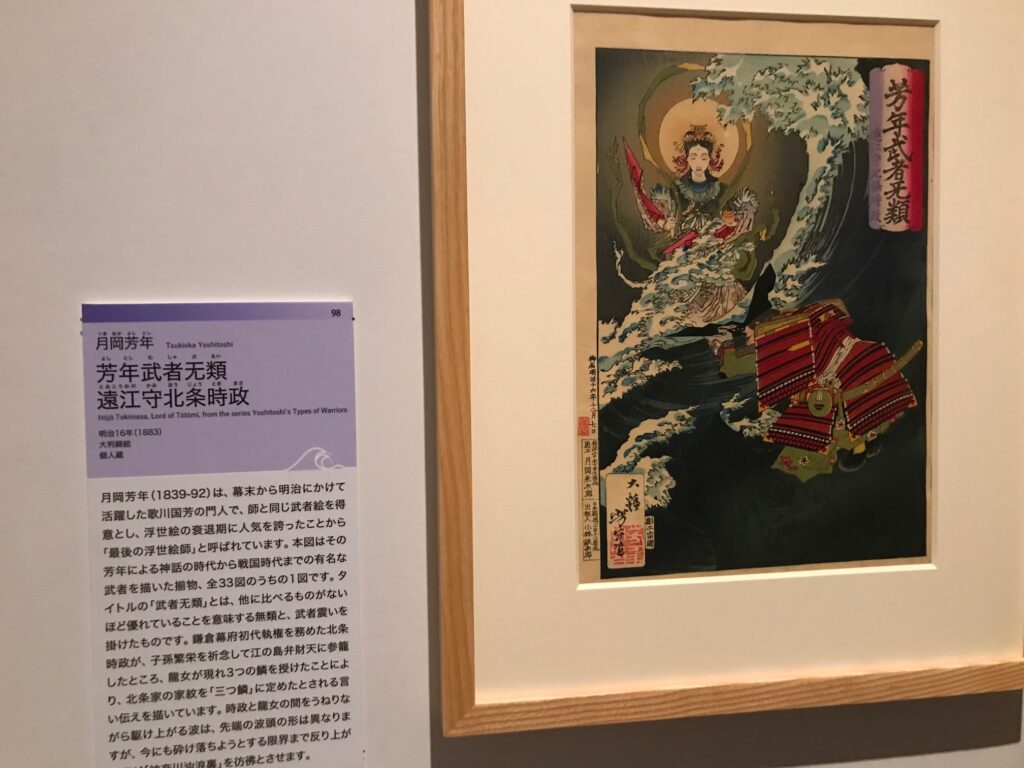

すみだ北斎美術館(駅は両国)でたくさんんの江ノ島と

七里ヶ浜や小不動(こゆるぎ)の当時の絶滅した浮世絵展を開催しています

プリンスの開発と谷戸や川や森の破壊が

結局は海岸の砂も砂浜も消えさせた原因です

わずか150年ほどで2度と取り戻せない防波堤に変身させた、役人や業者はもうあの世

そこにある現代アートは北斎さんに許可もなく便乗していて

どうなのか?

現実を見るドキュメンタリーで生きた彼らや海に失礼をない

真摯な海や山の付き合い方を学校なる養殖池で教えて欲しい物です

生きた心地を知って欲しい

腑に落ちないことや

人とはさよなら

腑に落ちないで海や侍が戦ったら

嫌な死に方をします

自由自在!

無題、無味無臭

夕

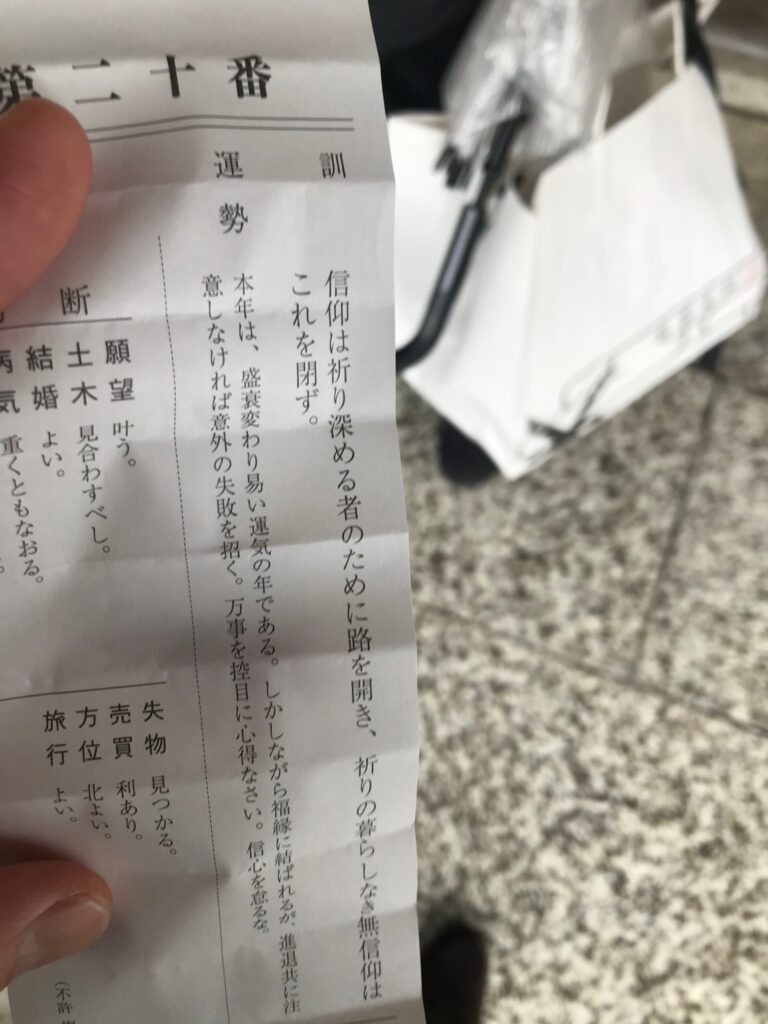

すみだ北斎美術館

6/18~7/21まで両国駅から徒歩数分の

すみだ北斎美術館で北斎の

青い波の浮世絵をはじめ

北斎や国芳、芳年など浮世絵したちの

波の浮世絵を展示しています

今日は関係者メディアのプレオープン

仲良しの神保町交差点の五拾画廊 土屋さんから

昨年お譲りいただいた

明治の最後の浮世絵師、月岡芳年の浮世絵を個人蔵として飾ってくださいました。

芳年武者无類 全33シリーズの中から

北条時政が江ノ島で祈る21日目に

龍神の化身(仏教では弁財天)=(神道ではイチキシマ姫)が現れ

全国66の霊場に法華経を納めれば

その善行により7代以上続くが

このままでは6代で滅びると言われ

祈りの聖地を廻れば子孫と国は繁栄するとも

その時に龍の3枚の鱗が落ちていて

それ以来北条の家紋は三つ鱗になった

日本が66の国の別れていた(通行手形のいる時代)

伊賀の赤目滝の延寿院の赤目滝衆(修験者、忍、法華経の行者)

も66の国に廻国巡礼に出て情報を仕入れたと

当時は神社などへ、国家安泰、家族繁栄など願いのは版木で押した

スタンプのような紙を法華経と納経した返礼で

御朱印をいただいた

昨今のお金で買う、スタンプラリー

集める、個人的な欲得のコレクションとは

全く違うものでした

日本中の神社も今や願いを都合よく叶えてもらう祈願所に成り果てました

特に数年1組づつ並び

個人的にがんをかける人が増えました

戸隠や水天宮も伊勢も

効きをうたった神社にも席二位はありますが

効きは一緒で

混むだけなので

利己的な祈願はやめてほしいものです

今の日本の縮図です

インドやチベットとは全く違う解釈の日本仏教の他力本願の影響もあるでしょうが

自力修行に尽きると思います

江戸の浮世絵師たち、版元、彫り師、摺師

絶滅から150年

越前コウゾの紙すきの技術や様々

時間や感覚の鋭利な彼らを偲ぶ

すみだ北斎美術館 奥田敦子 主任学芸員様

五拾画廊 土屋さん

ありがとうございました。

波へ

ネドヴィンキンさん アトランタバレエ団 総合演出家

元サンフランシスコバレエ団 プリシパル ネドヴィンキンさんとみほさん

遠くアメリカよりチャコットの撮影へ

本当に心から真摯なお人柄、厳しい修行の末

現在はアトランタバレエ団の熱い依頼で

バレエの演出から、選手のケアやメディア対応まで

ご本人も驚きました。と物凄い仕事内容。

奥様ともども初めてお会いした感じがしませんでした

またどこかでお会いしたいご家族。

肋骨が折れているのを確認しに病院へ行き、遅刻し

すみませんでした。

階段からカツオのたたきのお盆ごと滑り

背中を固い木と鉄骨に強打

笑いながら、息が詰まり

くしゃみも激痛!

朝も夜もまさか起きれず

自分で夜中にツボや筋肉を押し見違えるようによくなるも

なぜか痛い

自分で固定したら随分楽になるが

おかしいな?

先生

あ〜ピンポイントでささくれてます

なるほど

いい経験。

動いて治します

死なないように工夫

人を避けて

南へ

ハワイ諸島やモルジブなど波を探して

旅をしていた20年前

サーファーがいると、波に乗るのが彼らの楽しみだから

いいのだが

サーファーは全く撮るつもりはないが

カメラを迫る波に合わせ水面移動して

サーファーが乗らない波を狙い

水面から波へ向けているから

波が崩れた後に

置きにパドルアウトしてきたサーファーが

おれ撮ってくれた?

撮ってくれる? いくらかななど

実際はシャッターは押さないで潜って逃げるのだが

そういう面倒も嫌になり

人のいなさそうな南の島へ

ハンバーガーを食べペプシで流すアメリカ化されたハワイ

に違和感を感じ

フィジーやサモアへ行くようになると

ファイジーこそここだ!

という日本から2回飛行機と小舟で行く自給自足の島だった

島は緑の原生林で自然がまだ強いことを

空気で知らしめる

海の岩場など落ちたら、這い上がれない上

サメや何が海中にいるやら

恐ろしい

台風もきたら島が海や雨で水没しそうで

数年前の津波はそれは凄かったと村人がいう

山には妖精(レッカ)がいる

海も泳いで行くか、モーターボートで行くが

初めは泳いで行くなど、正気じゃないと思う距離

一人で20〜30分 珊瑚を怖さにように

サメがいないか?深い海を警戒しながら

島から300mくらい沖へ、珊瑚の水路を迂回していく

海も波がとにかく水面ごと急にセリたつ壁になり

逃げれるのか?不安になりつつ

勢いよく、黙って前へ深く潜って波を交わすしかなかった

海から無事に戻ると、疲労と緊張で疲れ、冷たいシャワーを浴び

波打ち際の小屋のような部屋で、波人を聞いて昼寝をする

観光地もなくあるのは昔ままの自然の景色

漁をしている村人に会えば、ニヤンドラ〜こんにちは

と挨拶をし、なんでもない話をする

海の量は女性の仕事、朝から服を着たまま胸や腰まで海に浸かり

釣り糸の先に、やどかりなど餌をつけ投げるだけ

なかなか釣れないことも多く

毎日、釣らないとおかずはない

山で育てる、キャッサバとタロイモとココナッツはあるから

茹でて塩で食べる

タコなんかとれたら

茹でるのだがとにかく、魚も揚げるか茹でるかだけ

グダグダにタコは煮てしまう

こう考えたら日本人の、魚の処理や食べ方の、繊細で奥深いこと

和食の文化は日本の歴史だなと知る

よく仲良しの、家に日曜日など招かれる

一緒に村の家から10mの教会に行き

よくわからないが参加して

から、お母さんがご飯を作っている

魚は虹はぎ、モンガラやなんでも茹でちゃう

カラフルなチョウチョウウオもいたがあげてある

それに茹でタロイモ、塩、青とんがらし、ココナッツの水割りで食べる

毎日これ

毎日、毎日同じメニュー

床で座って食べる。

大きな魚は茹でてエラも内臓も食べちゃう

生は醤油がないから食べないと思いきや

1.2mのサワラを僕が釣ると

ライムと塩と赤トンガラシ出会えた

カコンダ〜!という料理にしてくれた

うまかったな〜

そんな暖かな彼らの昔のままの暮らしと、余計なものがない世界

が素晴らしかった

でも今ではきっと携帯やインスタンとラーメンも出始めたから

変わってしまったかな〜

僕は昔から

自然と海にお辞儀し、祈ってから入るのだが

釣り糸や電池(水中ライトのNationalの単1電池)もよく子供たちと拾い、電池は日本へ持ち帰った

みんな夜の寮から上がると、海へ捨てちゃう

ゴミもみんな船からぽい!

注意すると、ごめん〜と大笑い

海へは海岸より水面で祈るというか伝える

最初はお守りください

やがて

幾ばくかの時を海に入らせてください

になっていき

日本の海は、様々な修験や祝詞の祈りやら、貝をたてたり、お神酒や供物を海に注いだり

神社と同じく、祓い浄めさせていただく

先祖は広島の祝詞山八幡神社(ひいおばあさんの実家)

冨永という

明治に生まれのヒイヒイ爺さん杏橋柳助

には女の子が2人いたが

子供で亡くなり

後継がなくなり、隣の神社の曾祖母さんになる女性が

杏橋を継いでくれた

その時点で血は絶えたのだが

名前は残る

その先の室町の先祖はもし遡れたら

どんな人でどんな仕事だったのか

知りたいもです

過剰なジャンクなものやハイブリッドカーや電子レンジやスマホの依存社会

昔のままの、人には強すぎるくらいの自然があり

人は自然に胸を傾け、大切に崇敬し、気持ちを捧げてきた

そんなバランスがビルだらけの不自然な景色で、胸も汚れてしまったやら

漁に出て山で芋やカバ(コショウかの覚醒する木)を育て

テレビもない世界、妖精だって海も何かいるわけです

こうした、人間が作れない美しい瞬間と、表裏が現実でたいじなこと

人間には怖い世界は実は正しい世界

珊瑚の上で足さばきや、バランスを崩さぬよう気を付け

帰る時間を考え海から上がるなど

自然に合わせ、命をそく(側)していくこと

やがて人は即していく

修験道に近い感覚です

全ては体験、体感、しかない

一人りでたくさんの美しい時間に好みをただよわせ

胸を酔わせるだけ

群れないこと

先を聞かないこと

科学で解決できないと解ること

学校や人間の小さな知識は置いていく

黙って波の中へ行くだけ

嫌ならやめるだけ

前行けば助かる

退いたら死ぬ

どっちに行きたいか

自由に選ぶだけだよ

死にたいか

生きたいか

誰の助けもないフィジーの波の裏で教わった

裏技を総動員し死なないよいうに工夫した

これが正しい地球人の約束のはず

風雨が強いと水が濁る

雨が濁っているやら、実際には日本は川が多く汚れが海へ

海底の砂に隠れている、ゴミ(木屑やプラスチックや様々、ケミカルな目には見えない物質も含め)

海は年々汚れています

大きなコップの水ですから

わかりにくいですが

人間様の暮らしが過剰に便利になればなるほど

作りすぎる社会には、ゴミもでます。

所詮地球の水球や土地に埋めて隠しているだけ

特に家庭の洗剤や石鹸やシャンプーなどを海へ流し、見た目を誤魔化しているだけです。

この一般家庭の洗剤や石鹸こそ、国を挙げて規制をかけ、界面活性剤や様々香料やら

使わないものをスタンダードに、普通に販売して欲しい。

石鹸の花王が京都の伏見稲荷の入り口に数千万の

巨大な鳥居を購入して商売繁盛やら拝んでいる事実

人間の欲望や様々

そうした濁りも海に影響があると思います。

海への義理人情が消えた今

どうなるんでしょう

神社も願いを叶える

都合の良い祈願所ではありません

海の中で動くことは

古武道と同じだと感じます

全てが解明も理解できなくて当たり前の

宇宙と海数十億年の中の、人生の80年?のほんの一瞬

海の中に住んでいる魚はたくましい

自然の環境や外敵に、水の流れに左右される命

遙か沖で、大波に巻き込まれる自分は異物でしかない

海に入った瞬間から

怖さがつつむ

同時に美しさや絵も言えぬ心地よさも

冷たさも感じる

人間にも数百感の、日常の怠惰な暮らしで

失われた感覚を憶いだす

何故、泳いで死ぬ可能性の高い海の裏へ行くのか?

死ぬ可能性の線と縁に身をおきたい

心が大きく作用する

古来の何か記憶や

お役目もあるのだと思う

写真を写して売るのが目的ではない

が

テレビも見ない、いい時計も全く興味なし

現代社会で、誰かがとってくれた魚やコメを買い食いする為

何重にも仕掛けらえた税金もある

土地は誰のものでもないといった

ネイティブアメリカンは普通な事を言っているだけだ

箱庭の弁当箱のような家のローンを背負い生きる謎

養殖される学校や変な仏教も邪魔をする可能性が高い

ご利益なんておかしな話で

そんなものは鼻からないが

効能を描いた神社や寺にも責任がある

特に日本の仏教は集金制度

まな板の上の鯉の檀家をゆすり続けた訳で

チベットやインドの仏教とは全く別な、日本仏教

それはさておき

うみで一人り

酸素ボンベなしで

泳いで、回転し、巻かれ、溺れると

こうした人間界の、説明のつかない限界や無理と

籠の中の鳥を知る訳です

正しいとか悪いではない

ごく普通のジネンな世界で体感と体験は

ふに落ちることしかありません

雨のこと、石のこと、風のこと、波のこと

万ぶつには命があるとジネンに気づく訳です

誰かの教えや

スポーツのルール

の限界を知る訳です

フィジーや様々な国の人を騙して洗脳して

自然を破壊し、自分が1番といった

キリストは布教して数10年で

結局、磔の死刑になったのが答えです

京都の鴨川で

油で釜茹での石川五右衛門の方がスッキリします

臨済宗(元は今の中国の臨済さん)大徳寺には家康の嫉妬で

秀吉の執着で自害へ追い込まれた師匠利休と同じく

古田織部さんご家族の織部さんの亡骸を埋めたお寺があります

隣は石田三成さんがおりました

もう1つのお墓は

歩いて10分の臨済宗興聖寺です。ここに僕の波の襖絵があります。

晴明神社(利休の聚楽だい後)の上です

60歳の時に、この地に庵を作り

おいなりさんや菅原道真さんを供養していた

お坊さんを、天海さんが頼み

織部が自分で大金をはたき、奥さんの実家の九州の中川家からも寄付してもらい

建てました。

水の暴れる地でもあり、なぜこの場だったのか?は誰もわかりません

が水脈や安倍晴明さんとも天海は近いので、何か呪術的は意味があったのでしょう

そんな、利休の黒のワビサビの茶湯から

自由な猿や鳥や自然界の移ろいをネイティブアメリカンやアイヌのような抽象的なデザインや

懐石風に刺身を出したり、お茶の世界に斬新な光陰を引いた織部さんも

時のひとになり、おそらくは家康にうとまれ

結局は1651年6/11に72歳の時に37歳の長男重嗣と切腹させられた

次男重尚35歳、3男重広28歳は、6/13江戸で切腹

5男重久25歳5/7に大阪城の戦いで討死

4男重行27歳は、6/24に和尚さんにお兄さんの子供たちを和尚さんに託し

興聖寺のお墓の前で自刃されました

近くの堀川の一条戻り橋の下には、北鎌倉にも家のあった

祈りの呪詛のヒーラー、魔法使い安倍さんが

2人の鬼を隠し、必要な時に呼び使ったそうです

円谷のウルトラセブンの、カプセルを投げると現れるウィンダムやピグモンのようなものです

急にいつでもよんで、力を貸す鬼ですから

日頃から、安倍さんも鬼の供養や何らかの

真っ直ぐな思いや、真摯な国土の祈りを続ける本心を

きっと鬼もわかっていたのでしょう

この人なら!と

役行者の2人の鬼と同じで

毎日、寝転んで、電子レンジのコンビニ弁当やマクドナルド食べ

携帯いじるような安倍さんだったら、鬼は力を貸しません

自然界も神様もレントゲンを通り越して

イルカが頭のメロンという部分からだして反射してきた信号で読み取る

テレパシー的なMRIのような感じで

全てお見通しで、行いがそのままみられてます

海で溺れても

誰も助けてくれません。神や仏に依存して頼るより先に

自分の意志のひとかきが命を繋ぎます

死にたいのか?

まだ生きたいのか?

これしかありません

刹那なんてきな臭い

現実の現実を見ることが知足でもあり

これが修験です

群れや団体に入らず、囚われず

誰もいない海岸で釣り糸やゴミを1つ拾うこと

他力はなし

自力、自衛、自泳

あとは後先考えず

やるだけです。

心配、不安、考えすぎを捨てて

自由自在

追記

30年前に急逝された、武道家で火縄銃や海の人

の形見分けを引き継ぎました

銀座久兵衛さんであって1回目で、奥様が全てを託してくださいました

1振りの古い刀は、620年前の古刀があり、備前岡山のもの

数百年の間に、どんな方々がこの刀の手入れをし

もしかしたら人を斬ったかもしれません

この数十年主人のいなかった刀が呼んでいただいたようです

神棚に飾り、手入れをし、お神酒や、供物を捧げています

刀鍛冶、侍や様々、30年前の主人が

インターネットがない時代、足や情報や人柄で巡り合えた

当時でも骨董のこの刀たち

この刀達がだけがしる時間があります

とても尊く、ありがたいことです。

供養というと仏くさいですが

海もやまもされにつきます、しのぶとか同じ憶いに

自然により添えるか、それがきよめはらいにつながります

瀬織津姫、はやあきつ姫、伊吹戸主、速さすらい姫にもつながります

海も同じく、生きていて、古来からの修行者や祈りてたちの記録も持ち

海により個性もあり、見て聞いています

洗濯排水や汚染を続ける川や海

もう限界かもしれません

数年、気象状況も雨やかぜが吹き

激変して変わり、撮影もいけなくなっています

僕が知っている綺麗だった海もこの数十年で

海藻が育たない磯焼けや、水も濁っています

バリ島など本当にひどいです

海は大きな水槽です

その水槽を汚しているのは地球上で人間様です

1つの例として古武道の精神

自然界の生き死にの自然観

これをよく観察し、身を投じ、ワクワク遊べば

必ず、不必要な電子レンジや、宇宙の人生の大事なことに気づき

自ずとジネンに普通に、今でいう正しいことしかしなくなります

海は生きている

人間がいる前から宇宙と海があり

やがて人間の解釈と方便が都合よく溶け合い

神様や仏が自然発生してきた

日本は天皇制になり約2400~2600年

日本中で生涯、顔を会わす事のない人が

山や海や、村で独特の風土と溶け合い

祈り祓い清められてきた

ことは日本特有のシャーマニズム

胸の内は1つ

自然(ジネン)と呼ぶ前からの国土と呼ばれた世界

山や磐座、石や瀧や川や海もにも魂以上の有機的な時間を

敬い、尊ぶ、感覚的な風を知る人がこの国を守り

あまたの芸術と呼ぶ前の仕事に夢中になった

海や山で独り分けいれば、生きがいを感じる

生きる心地

死ぬかもしれない心地をよく見れる

自ずと命の脆さと、人間以外の生きてないと思われた全てが

日常の怠惰な街の暮らしの、線を越えれば

生きていて、生かされていると憶いだす

1つの神ではない

必ず順位を競い合い、揉める

決めるのはここの心のうち

体験と体感、体術を重ね

頭は捨てて黙って感じること

空をも隠す大波が、遙か沖できたら笑うしかない

人生を笑い

やるしかない

つべこべ言うまもなく

命が終わろうとしていく

頭はなし

瞬時の判断と水を指先で感じ動く

スピード感が大事

決めたら腹に力込めて前へ勢いよく潜るだけ

知恵や机の勉強はゴミ箱

日本にはヤオロズの神がいると言う

全てを聞いて、見ている

レントゲンではなく

MRIのように

海や自然は全て共振している

水素の結合と離反が波

空間の気を空気

水の中の気を水気

風など最初から存在しない

波などどこにもない

あるのは影と透明なバイブレーションと波動の回転エナジー

胸の思いを大切に

スパッと決めて

己を信じていく

失敗も成功も順位もない

競争でもない

心配、後悔、己の恐怖が忍の3病

海でもひとり波の中で

ネガティブな考えや

緊張と浅い呼吸はパニックの連鎖しかない

体験を積み重ねていく

身を以て、体験をしていくことが修験

経験を修める

体験を感覚を宇宙の気から読み共に動くだけ

海も生きている

神も人も生きている

共鳴、共振と、それぞれの風を大切に・・・・

加世田 島津忠義公、井尻神力坊宗憲

加世田(鹿児島から40分南下)竹田神社へ

ここは、曹洞宗の禅に帰依していた島津忠良さん、奥さん

元侍で修験者になり全国を独り旅をした

井尻神力坊さんと

山潜りという

忍びの組織を作り上げ

熊本金峯山寺から(元は吉野から呼んだといい、以前お参りへ)

修験者や忍を呼び(伊賀からも来たであろう)

島津さんの安住の地

2019年に訪れて以来

伊賀甲賀の忍達や、鎌倉武士の名前を書き上げ

毎日、朝晩お供えをし、名前を読み上げている

忠良さんの横には二つの小さなお墓

生前より忠良さんが亡くなったら

後を追い

切腹すると、藩の許可を取っていた若い2人の侍

家族もあったそうだ

中城次郎右衛門政義さん

満留郷八左衛門忠実さん

井尻さんは忠良の逝去を知らずに8年後故郷に戻り

その死を悲しみ自決された

お墓は横にある

一人でここには必ず来たかった

がなんと

チャコットで撮影をした方の故郷

娘さんまで、4人で大掃除

軽羹や酒や海苔巻きやどら焼きなど

昔のかたが好きそうな食べ物をたくさんお供えさせていただいた

1568年12/31逝去

今から456年前

までここに彼らがいた事実

武勇の美意識に生きた彼ら

今の日本を憂いていることでしょう

鹿児島の前田久美子バレエスタジオの皆さんありがとうございます

藤田先生

Chacott Kagoshima

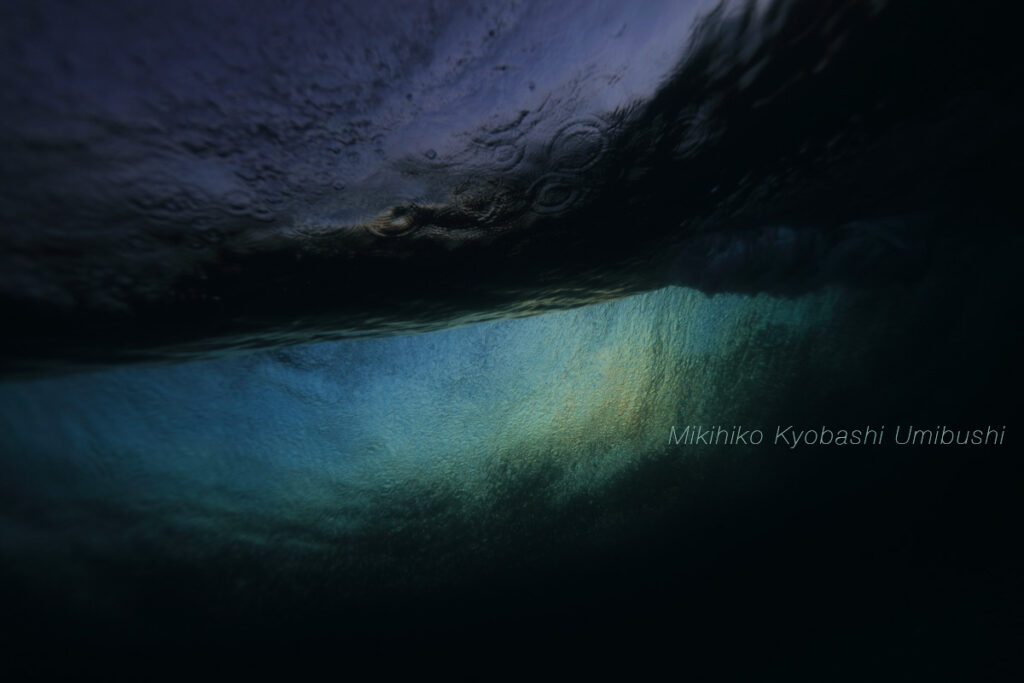

箱庭から出る

波の裏へ

もう23年が過ぎました

以前は海外の波に憧れ

知りたい、見たい の好奇心で

毎月、青く透明な波を探していました

でも、数年前から日本人でありながら

日本の波には何かが、あるのではと

青い波に飽きてしまい

いい波にはサーファーも多く

写り込むため、どんどん南へ行きました

そして

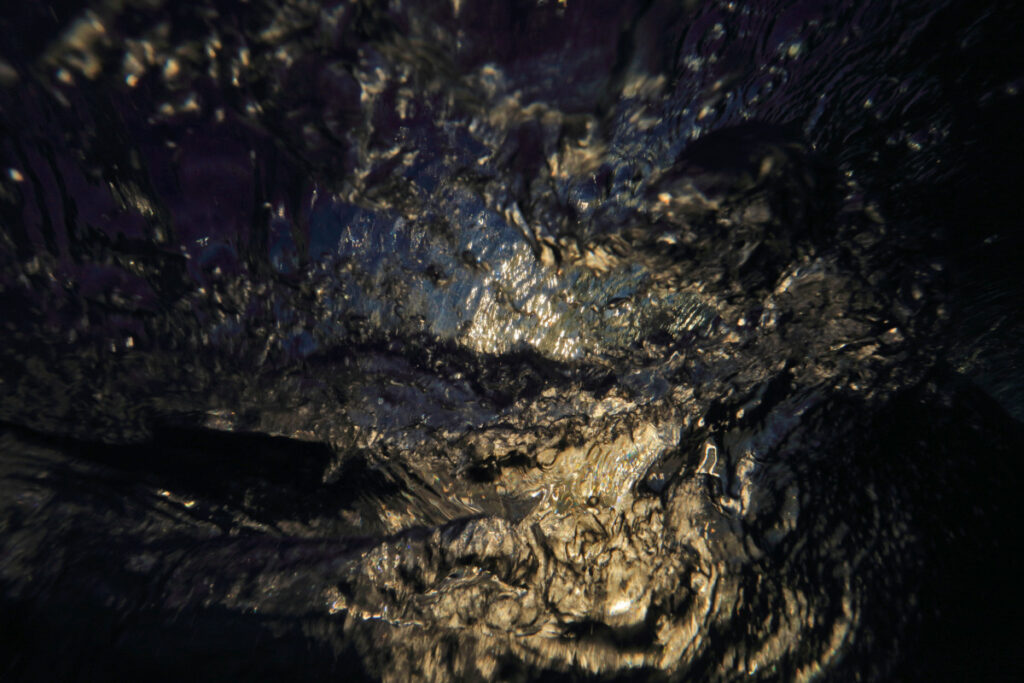

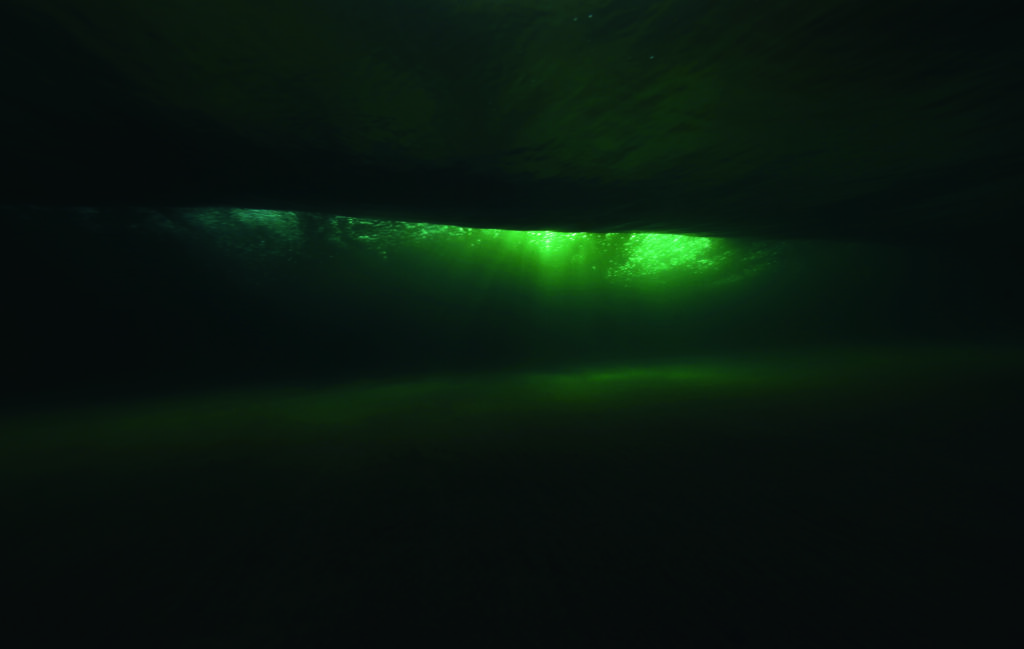

ふとしたある日から、日本の波へ

水が海外ほど澄んでいないので

最初は大雨の日に泳いでみたり

夕方、夜明けの波へ

雨が降ると、川が多い日本の海はすぐに濁り

夜明けに冬の海へ入るも撮れない日もありましたが

この数年に比べたら

海は落ち着いていて、風も雨も少なかった

地球が壊れているのかもしれません

今年はさらに、気象が難しく変わります

普段のバレリーナの撮影もありますので

撮れる時は撮れるわけですから

いいかなと思ってます

人と波は風のようなもの

一瞬先に波動があります

キラッとする先に押す感じが

波と同じだと最近感じています

基本的に写真はファインダーは見ないので

目で見た感覚とレンズの画角が染み付いているので

いきなり押します

ファインダーを見ると

写真を捏ねて、作ります

いいのを撮ろうともがき

狙い始めると

もう気持ち悪い1枚に

ピントだけ見ますが

僕は普通の写真家より押すのが早いそうです

頭で考えるように育てられた養殖の学校から

大海へ出れば、感覚というか触覚に近い風を感じて動きます

頭や知識では死にます

古武道のように波打って動く

波は1秒の0,02秒 人間には見えない世界です

よく広告で5感とか言いますが

人間は無限大のアンテナや感覚機能があり

それを司るのは頭ではなく、胸です

現実世界では指先やうねりを使います

これを体術と言います

もちろん、無意識でありながらも

意識的な冷静さ、勇気とつ強い軸も必要です

溺れようが、波に飲まれようが

自力しか通用しません

嘘も指値も掛け値もない、自然での時間が

人を育てると信じます

教室は所詮、箱庭です

バレリーナや人の撮影が増え

今年は海も雨や風で撮りに行けず

明らかにここ数年気象がおかしい

写真は以前にものせた

ハワイ島。

あてもなく宿をついてから探すと、山のうえの網戸しかない

ガラスもない窓の木にくっついた小屋

夜は電気がないから火事にならない様にキャンドル

ベッドとタンスしかない小さな部屋

遠くに海が見える一軒家

とにかくまずは波を見つけないと

落ち着かず

波と、泳げそうな海をめぐる

結局宿からまっっすぐ降りた海岸

がパホアという海で恐る恐る入る

岬の反対は溶岩の海でライフガードの見張り台

しばらく見ていたが、形の良い波もない上

戻れないかもしれないからやめた

その反対の海はサーファーもいて波も来ている

水中は薄濁りなのが気になるが

ウミガメがいたからサメはいないかな?と水中の辺りを見回す

少し濁った海はどうも好きになれないが

ここしかないから1週間昼と夕方泳いだ

サーファーが周りいて安心で穏やかな海

みな声をかけてくれる

あとは運任せどうせノーファインダーだ

写る時は写る

そんなものです

1眼レフのカメラを持ち歩き始めたのは1992年ごろ

1年のビザを、当時は陸の孤島だった麻布のオーストラリア大使館で取り

原宿のプロペラという、アメカジの雑貨店で茶色のキャンバス背負える

キャンバスのバックを買い、詰めれるだけ詰めて旅へ出た

数年後、外人たちが背負う軽そうなリュックを見て

そんなのあるんだ〜

地球の歩き方を、借りていた家の本棚でみつけ

へ〜こんなのあるんだ

ホテルなど書いてあるが

普通のところしかなく

日本語の地図が便利かな〜位で、あまり手に取ることはなかった

日本にいる時に知ってたら、もう少し空港やバスの乗り方や、税金など便利だったかもしれなかった

その点、教えてもらったロンリープラネットはすごいとも思った

小さな宿の値段から、こと細かく旅人が書いたガイドブック

でも当時は英語版しかなく

結局は自分のと本屋で調べた

ニュージーランド人から車を買おうと、道に止めてある車のFOR SALEの紙の番号に

恐る恐る電話したら出た

確か2000Aus 16万くらいだ

1週間後の払うから待っててというと

いいよと確認したが

いざ買いに行くともう売ってしまったと言う

なんだよこいつ

と思ったが

数ヶ月後

旅人はわからない相手より、すぐ現金で買う人間に売るのが心情なんだと

旅慣れてくると彼の気持ちも理解できた

ネットもカードもない時代

自分の足や感覚で見聞きし

レストランや海岸

帰りによったバリ島の山の宿や渓谷の道など

自分しか知らない、秘密のいい場所があったが

いまはネットで宿も、すべて写真で確認でき

いいやら悪いやら

あの野性的な感覚や、人と人の暖かな繋がりは

明らかに薄れていったと僕はおもう

バリの島でもジムニーを借り

それらしき宿をまずは、見せてくれますか?

と見せてもらい、雰囲気や宿からの景色

ベッドや部屋がカビ臭くないか

など瞬時に判断し、よければ交渉したものだ

そんな一人旅の時間が

やがて海の一人旅に役に立つわけだ

今度は波を探さなければいけない

どこでもいいわけではない

サーファーがいる場所でもいいが

あまりいない場所、水の透明度

波の距離

泳いぎ出る場所、帰る場所

岩だと戻れないかな?

サメいないかな

流れはどうだろう

自分の泳力で泳げる大きさの波なのか?

などしばらく海岸で座って観察する

サーファーがいるとサファーが波とかぶる

俺とってくれる?など

ハワイなどは面倒なことが多い

本当のハワイは治安が悪いから、車に一切タオルやビーサン以外は

置いておけない。フィルムも岩の下に隠したり

そうこう地球の波を探すうちに

どんどんひとけのない島へ行く様になった

南へ南へなんかし

サモアやフィジーへ

フィジーでも水が汚い場所もある

水深が浅すぎ、泳ぐには危険な場所もあった

それでもフィジー の最果ての島は美しく

波もデカかった

山には妖精がすみ

当時は水は山の水を飲み、電気もない世界

村で数年後ガソリンで動かす発電機をかったのだが

村人は自給自足で、女性が1日、服を着たまま冷えない様に海に浸かり

腰まで海に入り、釣り針と糸にその辺の貝を餌に魚を釣り、水中眼鏡で刺網を仕掛け

まれに男の人もモリでついていたが、漁はもっぱら女性の仕事

緩やかで、また厳しい生きる時間が生きていた

趣味の時間や、ランチなど行かない。もちろん服を着た犬もいない

海の移動は全てヤマハのエンジンの小舟だった

あの秘境の青い波での修行が

やがてこの写真の日本の夜明けの海へと繋がるとは

思いもしなかった。

なんだか日本の波の不可思議な色や形に惹かれている

不可思議な妙な神系というか

日本の海の独特な感じがあります

海が道場

子供の頃海を教わったのは山口県の無人島

大人になり再来すると

海の海藻がなくなり

ウニも貝も魚も減っていた

毎日電車とバスで網と生け捕った後のビニールのバケツを持ち

海の家に帰ると

おばあちゃんが新鮮な魚の料理を捌き、作るのをみて

だしや穴子の頭や骨のつめの味見をさせてもらうのだが

おばあちゃんのどう?と言う真剣な顔を覚えている

刺身やオニオコゼの唐揚げをたらふく食べる

魚しか食べない1週間

夢の国だった

水辺が好きだった

プールは大っ嫌いだった

塩素くさく、魚もいない

不自由なルールと強制収容所の様な箱の

苦しさ

クラスのいや白金の都会の学校中の子供で

本当の海を知っていたのは今覚えば、僕だけだったのかもしれない

そんな僕も32歳の時に本当の海を教えてもらいに

さらに厳しい波の中へ

命を捨てる覚悟で泳いだ

日本の波のうら

一人旅は93年から

あてもなくワーキングホリデービザを取り

オーストラリアへ向かった

一眼レフのカメラを首から下げ

ジャーナリスト気取りで

景色を写すが

それはそれは、下手くそ

人を観る目も、度胸もない

と言うか

海岸のゴミのメモやかもめや海岸をただ写すだけで

何もその写真からは感じない

暇だらけで

美しい海岸の宿から

岬の公園を歩くか、本を読んでいた

ライアルワトソン未知の贈り物

北山耕平さんのネイティブアメリカンの教え

孟子、孔子の言葉が胸にざわざわ

なんだか知っていたのに忘れた様な言葉

そのころは「なみの裏」など撮るなんて

これっぽっちもなかった

意味のない写真

意味のある時間

延々と歩き

車で旅をした

人とあまり話さず、一人でいた

サーフィンをするときは、自転車でいき

鍵を砂浜や石の下に隠して

ジャップ!あっち行けとか言われたり

なかなかの異国を味わった

4ヶ月して

急につまらなくなり直感で

帰ることにした

友達やおお客さんと手紙のやり取りが

楽しみで、バイクの音がすると

郵便ポストに行ったものだ

今はインターネットでそんな、待つ時間、味わいも

知らない人が増えた

いい時間だった

月に何度も海外へいき

海で泳いで武者修行をし

その都度溺れた

数年前から急に海外も興味が薄れ

日本人のくせに

日本を知らないなと

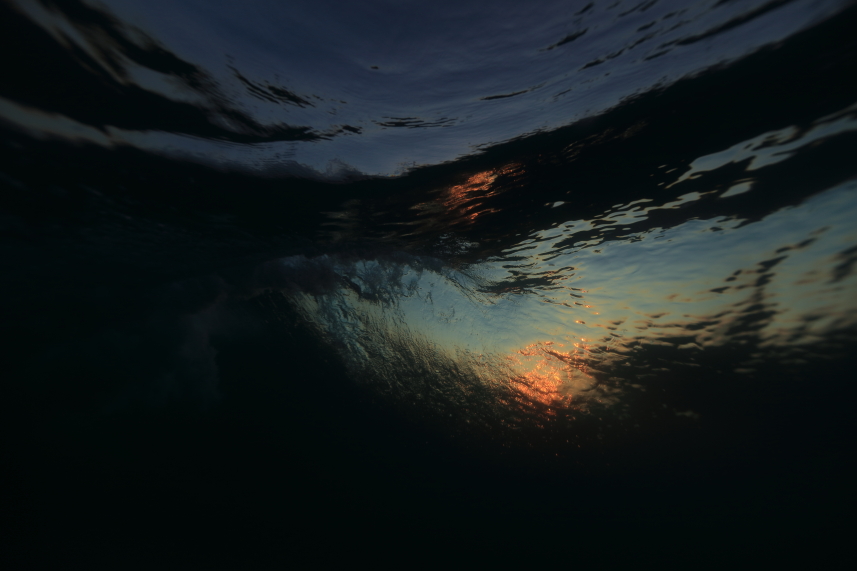

日本の神社がある波や、何か感じる気の良い聖域を

探して泳ぐ様になった

出雲 日御崎神社

太陽を待つ、朝の夜も同じ海

御来光が命の始まりと感じるのは

明るくなりしか外開け、安心感や温度で感じる暖かさが来るから

古来の日本、天照は天皇の先祖とした明治政府より以前

出雲では夕陽を大切に祈られてきた

祈ると書くと語弊がある

祈ると言う漢字と言葉に問題が生まれているのだが

手っ取り早く例えるなら感謝と命のありがたさ

を伝えるだけ

海の力、風の力に畏れを直視し直感する

インスタも誰もみていない海で

ごく自然に胸から溢れる憶いをことわけする

闇を迎える

闇の瞬間が明日の朝の全てを射抜く光の始まり

1日に感謝し、迎える

これが出雲 日御崎神社で

伊勢よりも古くから続けられてきた

夕陽の神事

日御崎神社神社前の海

どうにもこうにも

恐ろしい海

経島と言う島の中は空洞で玉砂利の祈りばの跡がある聖地の海

御神酒を注ぎ

でいただいたお赤飯を海へ

祝詞とくじ切り

話しかける

少しずず岩だらけの海へ入り

撮らせていただいた

闇が迫る海はその雰囲気をさらに畏怖の世界へといざなう

南からくる海蛇(霊蛇)を祀る

影がずれない様に

黒い闇こそが美しい

100%の黒でもない

黒にも色がある

光が反射し透過しただけで

物や自然には色は無い

そこ新宮人間の講釈をたれ、名前をつけると

必ずもめる。そもそもが、この世のものには名前などない

土地が人間の所有物でないといったネイティブアメリカンが普通

正しいとか、間違いではなく

普通のこと

最初がずれているのだから

写真に題名をつけるののと同じ

嘘で迷惑で、人間のエゴの塊

東から必ず来る太陽と

少し先からくる海の中の風に水がドミノ倒しの様に

反応した姿。固定された1つの物を波と人間は言うが

波なんて物はない

海岸には1滴も沖の水は来ちゃいない

宇宙からの太陽光線も波を透過しながら我々に

メッセージを送っている

SDGSとかマヤカシはどうでもいい

この古来の日本の四季を含んだ複雑で濃密な水と光を

よく観ればいい

お寺で瞑想しなくていい、仏像がなくたっていい

仏像は他力の偶像

あると思えばある

無いと思えば無い

どっちでもいい

自分が自分の影とずれない様に生きるだけ

質問はしない

ここ数年海が変わってきた

海の水は年々プラスチック化しているのだろうが

相変わらずガブのみしてます

風や雨が急に降ったりと

なかなか読めない

昔に比べ、取れる日が少なくなっている

今日も海からとんぼ返り

片道三時間

滞在一時間

箱根の山にいると

ファイヤーキングカフェから電話

キョー橋さんのお知り合いの方?が連絡をと言われ

かけたのですが

どなただろ?

電話でれるかな?

Hello~ もしもし

おっ!

電話の先はジャズピアニストのキースジャレットの奥さん

今から27年前、駆け出しのカメラマンの僕に

お台場のビーナスフォートのクラブイベントで出会い

こいつなら!と写真の仕事をたくさんくれた方

チリチリ頭のキャリンホワイトの様な感じの元気なエナジー溢れるお姉さんが

当時の印象

最後にあったのはニューオータニでキースに写真集を渡しにいった15年ほど前か?

キースは聞けば脳梗塞で右手がうまく動かず、ピアノが弾けないが元気よと

彼女曰く23年くらい前かな、ファイヤーキングにきていたのよ

友達と今日会っていたら

あなたを思い出してね

お店の人にカメラマンのきょうーばしさんって知ってる?

ここにきたりするの?

と聞いたらしい

あなたがここで20年展示してるの知らなかったわ!

びっくり!〜

あ〜やりそう

そういうの

昔と変わってないね〜

30分ほど話をし別れた

またね連絡先交換しよう

一言って大事だな〜

と思いました

Sakura

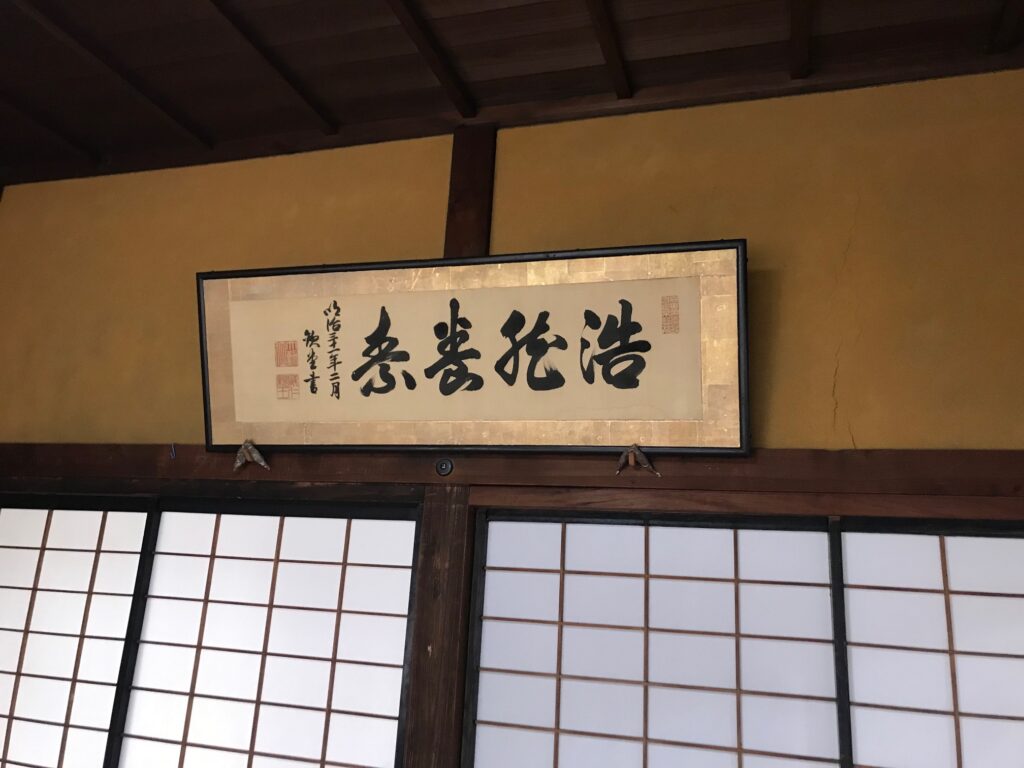

臨済宗 興聖寺 展示終了

Kyoto 京都 興聖寺 織部寺展示

普段は非公開の興聖寺 は侍で茶人 古田織部が自ら天海や藤堂高虎と作った菩提寺

春の特別公開が3/30〜5/6まで開催 入場料800円

僕の展示は特別公開でも公開されない、織部の茶室で数日間行わせていただきます。

この展示は狭い茶室ですし、公にはしていないので、こられたかたがご縁でゆっくりお話できたら

という感じにしています。今回の特別公開では非公開で、この期間だけ望月住職のご好意で

お貸しくださいました。

4/4~8の 午前10時30ごろから16時までを予定

江戸時代の画家曽我蕭白さんも菩提寺でもあります

織部さんは徳川にあらぬ嫌疑を被せられ

かくなる上は一切の申し開きなし

と弁解ひとつせず

1651年6/11 長男重嗣と自刃

6/13には次男重尚と三男重行が江戸で自刃

5男重久は大阪城で討死

4男重広は興聖寺の和尚に長男の息子や自分の息子を託し

興聖寺の墓の前で自刃された

織部さんは大胆でユーモアがあり

利休の弟子として、また様々な自由な形の器に、自然界の移ろいを描いた

織部焼きや、刺身を解析スタイルで出すなど斬新な方で

作法にも拘らず、ざっくりされた侍の様です

絵は自分では描かずに、プロデューサーとして利休の黒の世界

ワビサビ、色、全てを排除した死守の世界観から離れ

窓を設け光を取り込み、感性や美意識の自由を体感させた方の様です

大徳寺で得度されていた織部さんは、奥さん仙さんがお坊さんに

どうしたら良いでようか?と尋ね ると。

織部さんはここで修行されたから、この寺でお預かりするのが筋と

言われ、石田三成の横に眠られていました

大徳寺の塔頭の三玄院のご住職にお聞きした

しかし御霊は興聖寺にいらっしゃるかと感じます。

茶室には非公開の織部像もあり。

お供えやお酒を織部さんに捧げることもできますので、ぜひお心を傾けてくだだれば幸いです

胸を傾ける

最近フィルムで撮る若い人が増えたらしいが、僕の修行じだい、旅をしていた92年〜2002年ごろまでは

フィルムしかなかった

デジタルカメラが、出現し始めたのが2001年ごろ

写真の師匠柏原誠は 俺はもう今日で写真やめるからな

なんで?ですか

デジタルカメラが出てきてな

車も1台撮れば、後は色を変えますとか

後でいじったら写真じゃないだろ

俺の腕の見せ所がない

これじゃ、つまらないな

撮影の値段も安くなるだろうしな

僕にはなんのことやらまだ当分先の話に思えたが

先を見ていた

お前さんは、あれだ海へ行けやっぱり。あとな、人な

なんか写るよ君は

そんな話が出たのが99年頃

そんなこともあり、いろいろな流れで海へ

死ぬ気で、死ぬ可能性のある場所でこそ

本物があると感じた

湾岸戦争の時だったが

どうも人の悲しみや血でお金にするのは

どうも違うな(報道は大切なのだが)

はっきりしているのはドキュメンタリー

何を写せばいいのか、わからなくなったのもこの時期

また、こっち行けよと風が吹き始めたとも言えます

彼の師匠というか一時期膨大なフィルムを

六本木にあったトッパン デザインセンターに

カメラマンとしていた柏原が現像していた。

それがあの、ユージンスミス

いいオヤジだったな〜か口癖の様に

水俣ではなく、フォードのトラックキャラバンの広告の写真だったと聞いた

もちろんあって話もする様になり、家にも呼んだそうだ

アイリーンさんもあったとか

フィルムは本当しか写らないが

デジタルは後で嘘をつける

その時は撮れてないのに、後から色を変えたり、載せたりと

そんな意味ではフィルムは難しいし、1枚を大切に観る

当時kodakのvs100が900円位で現像が1000円

今はフィルムは倍以上する

コダックはそもそもが軍需産業の会社で、フィルムなんか作らなくてもいいそうだ

産めや増やせやで

車と同じく日本の中にデジタルカメラは増殖し、同時に嘘つきも増えた

プロのカメラマンでも、色やいいとこだけをトリミングし、いじりまくり

印画紙に焼かず、安く早くのインクジェットになるしまつ

こうなると写真家ではなく写真屋だ

寝台特急、あさかぜやさくらが消えた様に

新幹線や飛行機の高速化で失った時間や情緒は否めない

36枚詰めて沖まで泳いで

また戻りシャッターを押した日が懐かしい

時にはフィルムが巻けてなかったり、入れ忘れたり

せいぜい撮れても、長い時で、立ち泳ぎで波を待ちながら5時泳いで2回海岸に戻り

岩の隙間に隠したフィルムを交換し

36枚フィルムを3本

いいことはすぐ見れる、、チャンスが増えた、1番は岸まで400m戻らなくていい

現像に銀や酢酸や毒を使わない

などそれはそれだが、昔の様に鉄のカメラがを磨いたりしなくなった

もはやシャッター音も録音された音が流れる電気製品。

色はいじりらない、撮れたまま、ファインダー見ないで押す

これだけはカメラを始めた時から変わらない

人は人、俺は俺

海は海

漢詩に詠ぜられる自然美への審美眼疾情緒と間を

写真に憶う

観念的自然ではなく

実践的、現実の現実の瞬間に溶け合うこと

脱俗境の世間へ木の身を投げ込む

波と呼ぶ、目に見えない風を写し

国土、風土に胸を傾ける

頭は捨てて黙っていくだけ

出雲

出雲 出雲教 北島家

京都 臨済宗 興聖寺 曽我蕭白、織部さんご家族の眠る地

興聖寺で3/30~5/6まで京都観光局と 春の特別公開をするそうです。

和尚さんのご好意で、数日間、ここは普段は非公開の織部の茶室で、展示をさせていただくことに

織部3畳の茶室は独特な雰囲気で、うまく言えませんがどこかの次元とつながっている様な。

織部さんは1651年家康に、島津や連歌師と家康暗殺や京都に火を放つと、嫌疑をかけられ

切腹の命令に

一切の申し開きなし

と72歳の織部さんは6/11

長男重嗣さん37歳と差し違え自刃

次男重尚さん35歳、三男重広さん28歳も江戸で切腹6/13

五男重久さん25歳 豊臣秀忠家臣として大阪城の戦いで討死5/7

秀頼家臣 四男重行さん27歳は長男の子供や自分の子供たち家族の未来を

興聖寺の住職に託し、墓の前で自刃 6/24

残された仙さんと、女兄弟や子供たちが、彼ら亡き後このお寺で供養を

されていたと思うと・・・

また幼くしてお子さんを亡くし、俺が死んだら一緒の墓に入れてくれと言った

江戸時代の画家 曽我蕭白さんのご家族のお墓も裏の墓地に

ぜひお参りください。

京都の宮司で絵描きで、学者でもあった

富岡鉄斎さんの字で彫られた墓石もあります

蕭白さんの生き様や絵に、西行に憧れる様に思いを馳せたのでしょう

12mの青波の襖は5/6まで特別公開されていますが、茶室はこの4日だけです。

桜舞う平和な世に彼ら命を賭して今も残る光陰。

青い波が幾ばくかでも彼らの安寧の海となり漂うことを願います。

僕たちはやがて死にますが、ふすまの波や海は残ります。

未来の人が昔の海は青かった?と言われない様にしないと行けませんが

誰のもでもない母なる大地に値段をつけ、所有しあい、悠久の景色の破壊を繰り返す地球人

数百年前の景色や人々の清廉な心が絶滅しかける日本