Shichi men zan

古くは修験者の山として信仰された七面山。

深く険しい山の頂きに、日蓮聖人が祈りのお堂を作り

明日の朝天候の状況によっては、太陽が富士山の頂上から真直ぐに、本尊に祀られた七面大明神に射すようにあたるという。

その光は太陽の動きとともに、千葉の一宮の神社をかわきりに、七面山〜身延の久遠寺

〜出雲大社〜インドへ向かうと言われている。

神聖なる神秘を秘めた山の頂へ、約4時間をかけ目指した。

人間が生身で行けるぎりぎりの線を読みたかった。

迷わないように、光を探した。

海の目の前の小学校。

伊豆の瀧へいった。

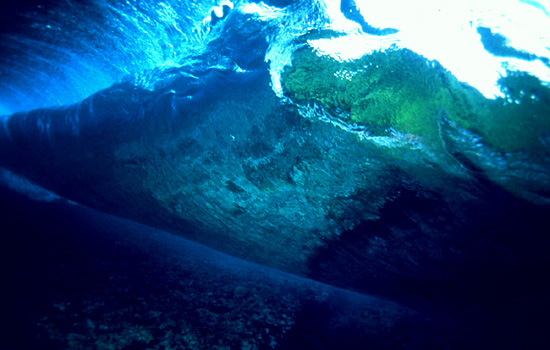

昔に比べ水は汚れていたが、それでも岩場に寄せてはかえす波動も、水も生きている。

漁村で数年前知り合った、兄さんに島へ運んでもらう。

人間の目では見えない色

夕暮れ沖へ1艘の漁船が出て行った

沖縄は未だアメリカと日本政府に占領され続けている。

文を書かかせて頂く事は

2005年サモア諸島

時間があれば出来るだけここと龍宮神社へ詣でる。