Uncategorized

Uncategorized

風まかせ

味わい

行者が白装束に着替え

お祈りをしながら瀧に打たれる

波乗りも海の水が波動となり,前から上から降り注ぐ

それをアゴを引き頭を沈めながら

波そのものを浴びながらかわす

のだが

瀧行と同じく

浄化である

大きな違いは

ウェットスーツなる冷えて死なないものを

まとうから

何度でも1時間でもいられるが

瀧は延々と降り注ぐ冷水をじっと耐え

体温も集中力も奪われながら浴びるので数分間

石も枝も落ちてくる

地球には自然と呼ぶ前から

そこらじゅうに,神様が宿り見守っている

見えないが

明らかに何者か?の力があると

地球に裸で行けば行く程よくわかり

自然と謙虚に正してもらえる

教室の教材では

知り得ない

人間に大切なあるルールと約束を

子供の頃から山河でじっくりと味わって頂きたい

しっくり

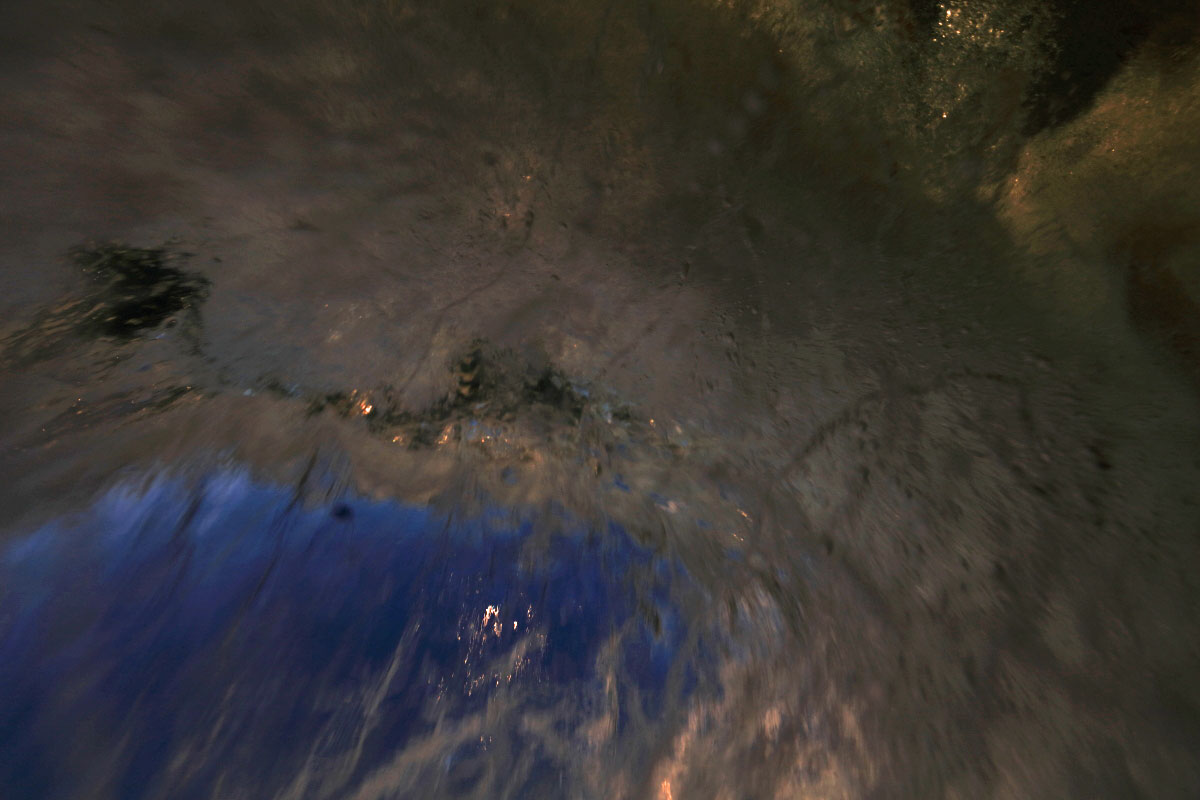

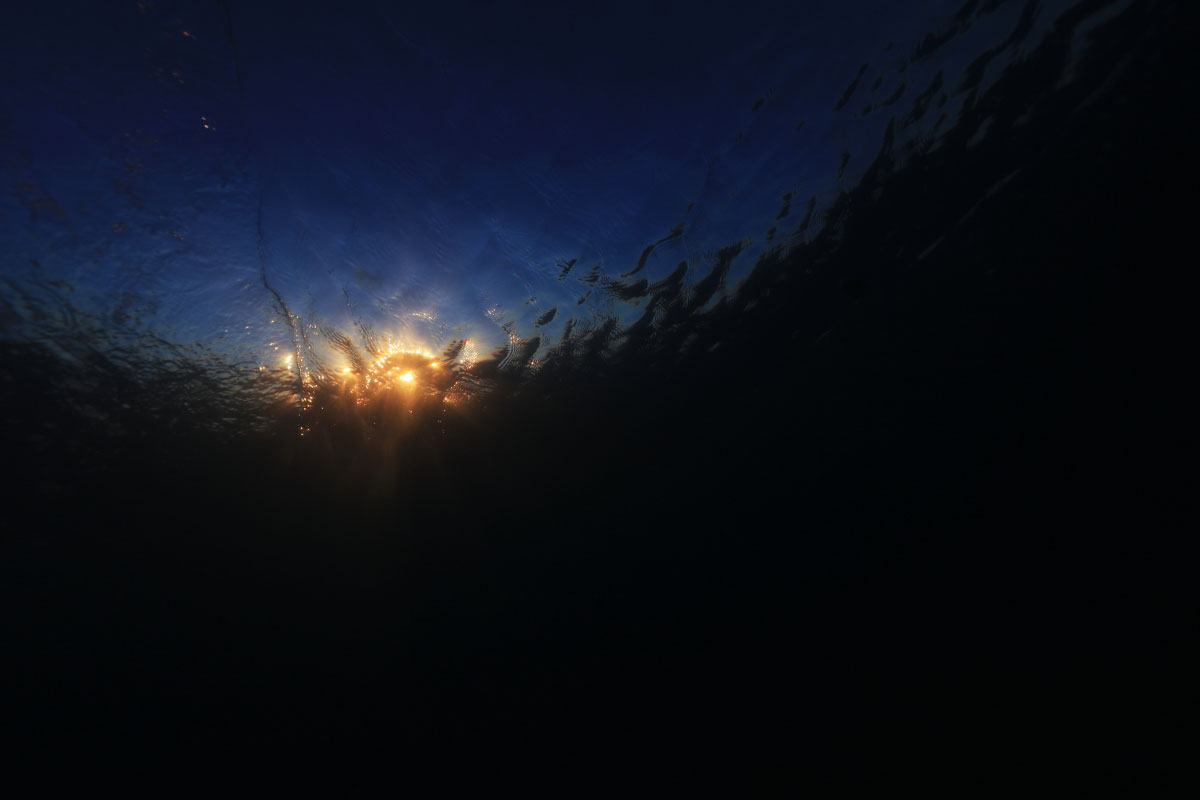

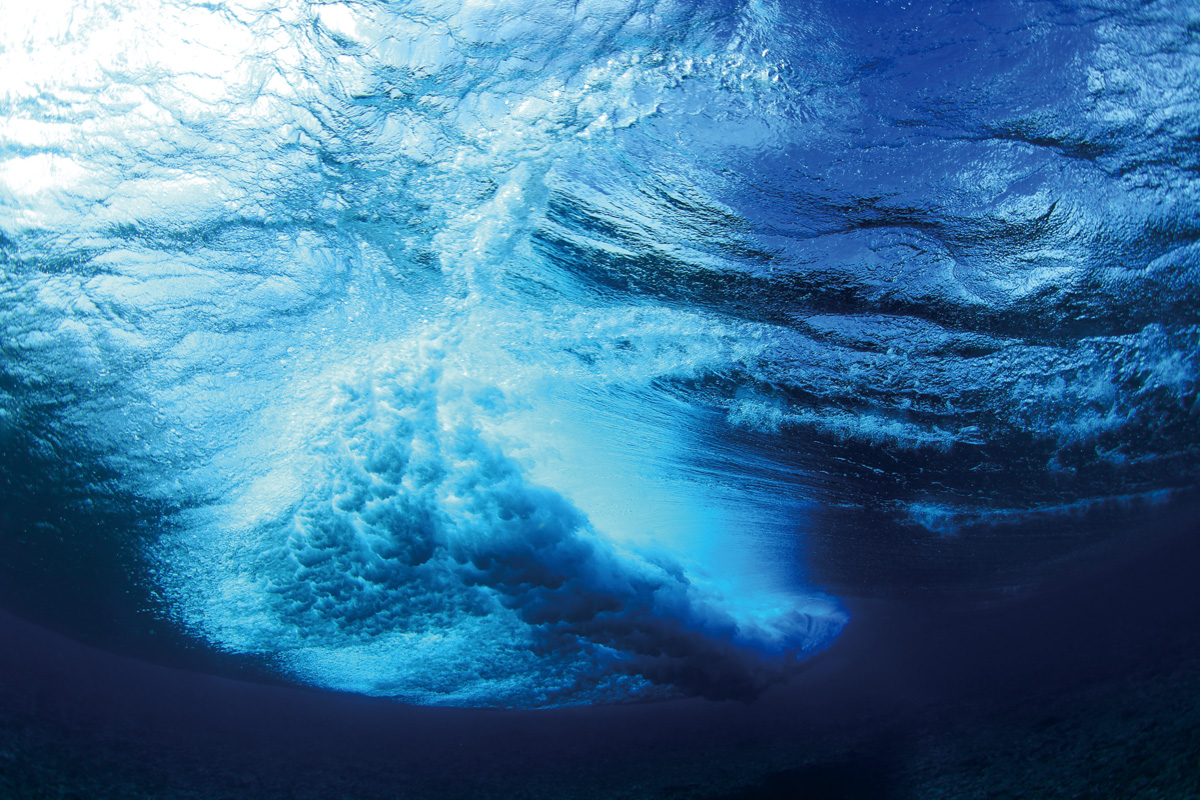

青い大波の写真は

あれはあれで難しいんですが

どうも満足でした

その先に何があるやら

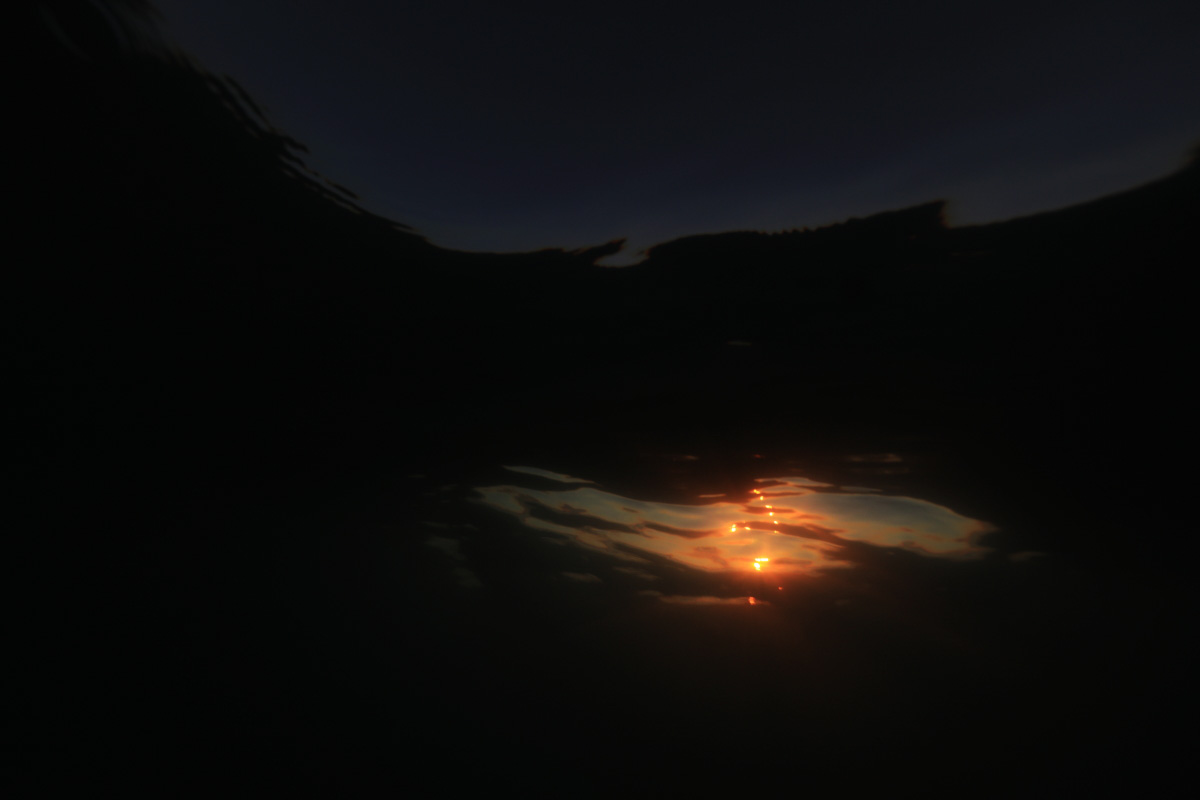

この数年は海外に行く気になりませんでした

だから極寒の真冬の日本の光の中から

戻り、写っていた写真に新たな世界を見つけました

灯台もと暗しです

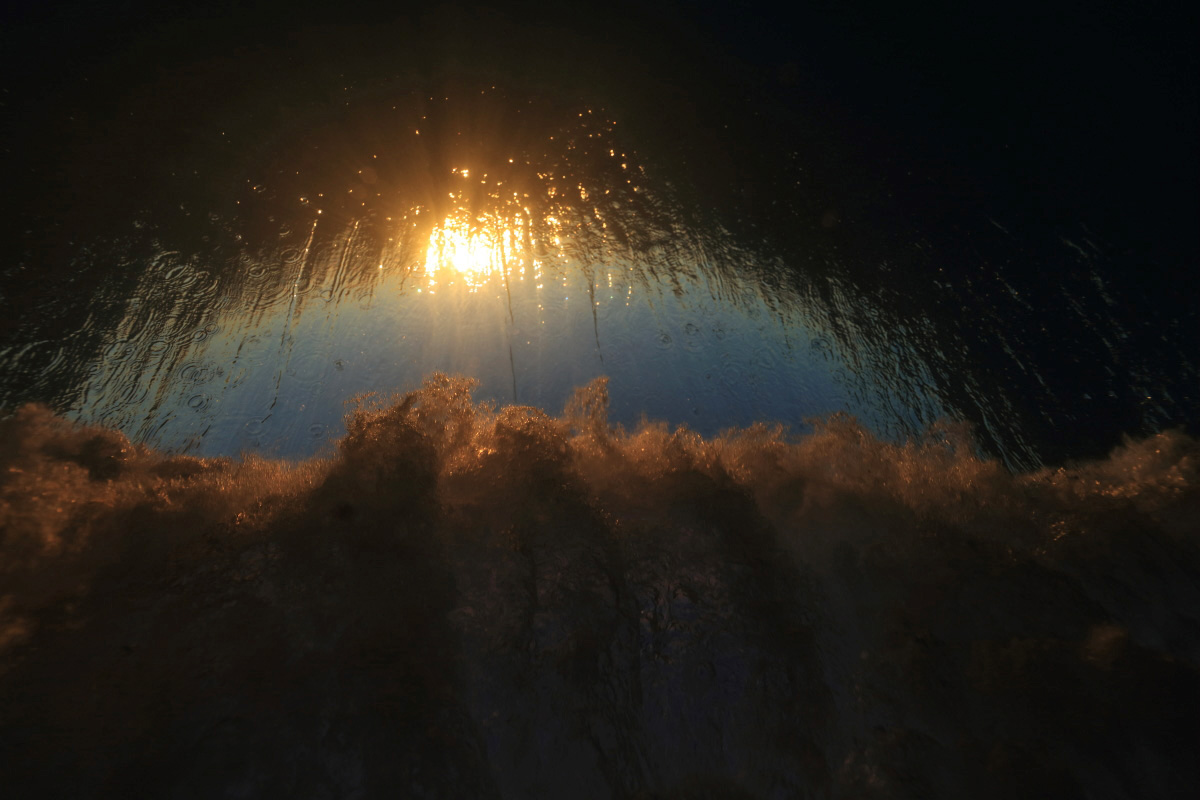

今迄海外の朝日も夕暮れも撮ってませんでした

もっとも撮れる時間が10分とあまりに短く

その時間だけにフォーカスする余裕はありませんでした

なによりも夕暮れは相当危険です

独りで沖迄300~400m

20~30分泳ぐため

帰る途中で闇になれば終わり

引き潮になればもう戻れません

何よりも闇の海は本当に怖い

海は美しいと例えますが

それは陸地から見ている場合で

沖に独り漂うと

ある時間を境に

早く戻りたくなります

ここは人がいる場所ではないと

言う事をひしひしと

体温の低下と比例しながら

どこからか危険な雰囲気が体に溶け出します

サメも朝夕はご飯を探してます

あのジョーズの映画でサメが危険で悪者だと決めつけられましたが

サメにしてみたら悪気も無く、生きる為に齧るわけです

海でパチャパチャやればルアーと同じ

おびき寄せている訳です

タヒチでもそうでしたが

サメが来たら強気で向かう事

サメの目を離さず

強気でガンつけて

ゆっくり離れる事

1度だめだとおもえばもう来ません

熊や虎と違い食う為に何度も攻撃はしてきませんので

大丈夫です

これで今迄大丈夫でした

話はそれましたが

このところ

この日本の明け方のわずかな時間に

かける1枚こそ

なにかしっくりきています

濃密な時間と深い満足感があります

目で可視化できる大波と違い

暗い水中から

さらに目では見えない時間を押す難しさに惚れてます

この「しっくり」を人は毎秒

見つけたい訳です

微細

写真と映像とグラフィック

最近よく映像は撮らないんですが?

と聞かれますが

今はもう撮りません

動画はカメラがうまく色も補正し

記録動画としての説明力はありますが

映像は1枚の力には及べません

一発勝負ではないから

真剣勝負感が無いためやめました

映像は状況説明や雰囲気を伝えるには素晴らしいツールですが・・・

写真集に寄稿してくださった池内先生もおっしゃってましたが

映像は見てもすぐに忘れてしまう と

たしかにその通り

やはり僕は1枚でいいと

どこか手作りの茶椀を手にとりながら

毎日移り変わる感覚やその作者との関係性まで

観賞するようなものでしょうか?

一切とは言えなくても

人間をなるべく、海へ入れたくなかった

昔は深い世界中の海へも行きましたが

ストロボも酸素ボンベもそのとき捨てました

良いとか

悪いとか

便利とか

死にますよ

とか

どうでもいいんです

最低限の道具で

海に向かうと決めましたから

僕はこのやり方で

いいんです

ずばり写真は間合いと出会いです

戦場で50mmでライカで写して来たキャパも言ってましたが

できるだけ被写体に近づき撮ると

あの四角い覗き窓ファインダーは怖くて

写真が上手になると作り始めてしまうんです

写真は肉眼では見えない一瞬を

パチリと押し

3次元を2次元にしてしまいながらも

4次元的に見せるのが技かもしれません

平面なのに立体的に観えてきます

アオリとかは技法ですので別ですが

ま〜読めるというか

いいものです1枚は

禅の思想にも実は近く

自分も他人をも豊かにしてくれます

影

昔は目でみえる

透明な大波を探しに世界中を泳ぎまわった

言葉も暮らしぶりも違う外国で

波を見つめていた

まだ見ぬ世界と暖かな海へのあこがれ

ヤシの実を飲んでみたかった子供の頃

都会には椰子の木はなく

珊瑚に住む色とりどりの魚もいなかった

からそんな憶いも強かったのかもしれない

人の出会いと

その人の死により

この写真がある

34年前のパラオのあの日

家に泊めてくれ

船で島々へ連れて行ってくれたアキヲさん

そもそもそこへ連れて行ってくれたのは

自然の中で子供達は学ぶべきだと感じ

子供達の実践体験キャンプを企画して頂いた浜野安宏さん

実は浜野さんのお父さんは修験者だった

ま〜

命が自然と天秤にかかる

危機一髪の世界で知りたい事があった

南洋の土饅頭で急に

湧いたように感じた確信

裸で海で苦しい修行をせねば

海外の島は

今憶えば独りの時間がさらに濃密に

波の裏側の事を

どうしたら行き帰りができるのか?

静かに深く考えるには

よかったのかもしれない

テレビもなにもない

過剰な文明から逃げるように

南へ南へ下った

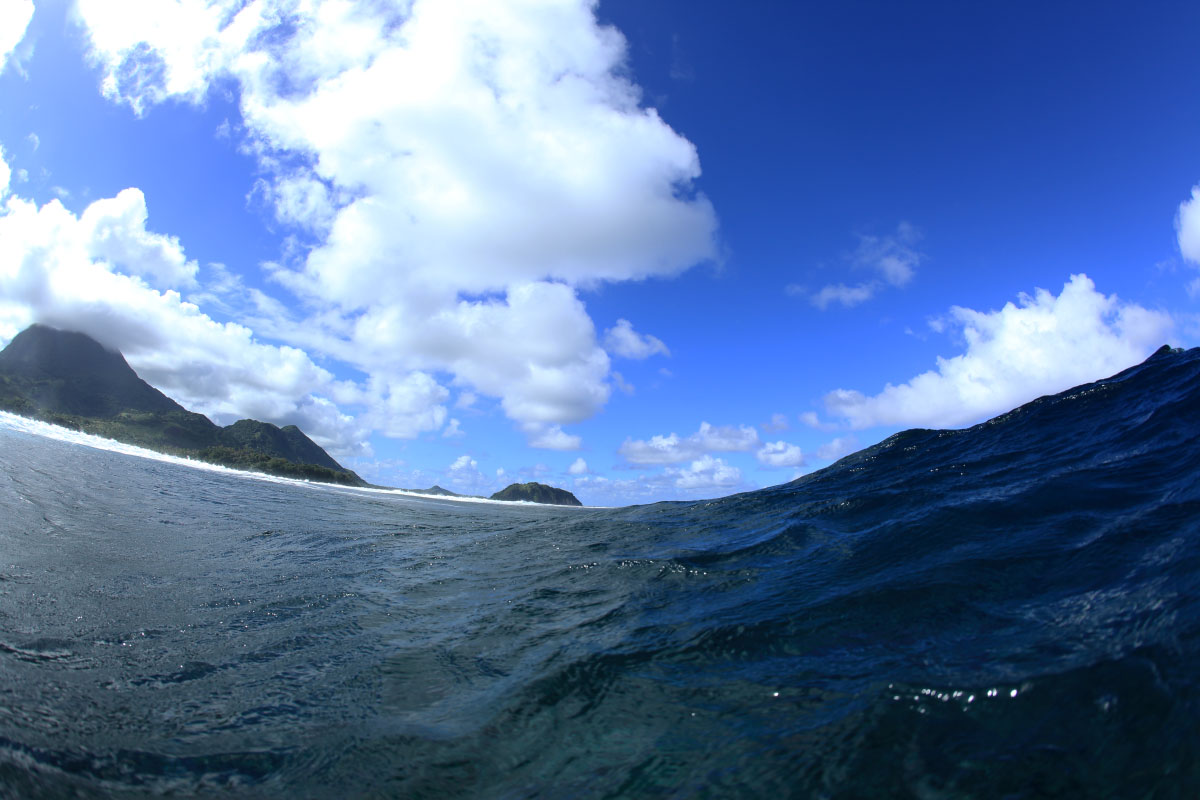

やがてフィジーの離島の青い大波がフィルムに現れ

驚いた

人間の目の色が

正しくもなく

全てでないこと

頭や経験は全てではなく

新たな体験こそが

終わりない答えだと知り始めた

もう海外の大波は同じかもしれない

と感じる時に

日本の夕暮れを泳いでみた

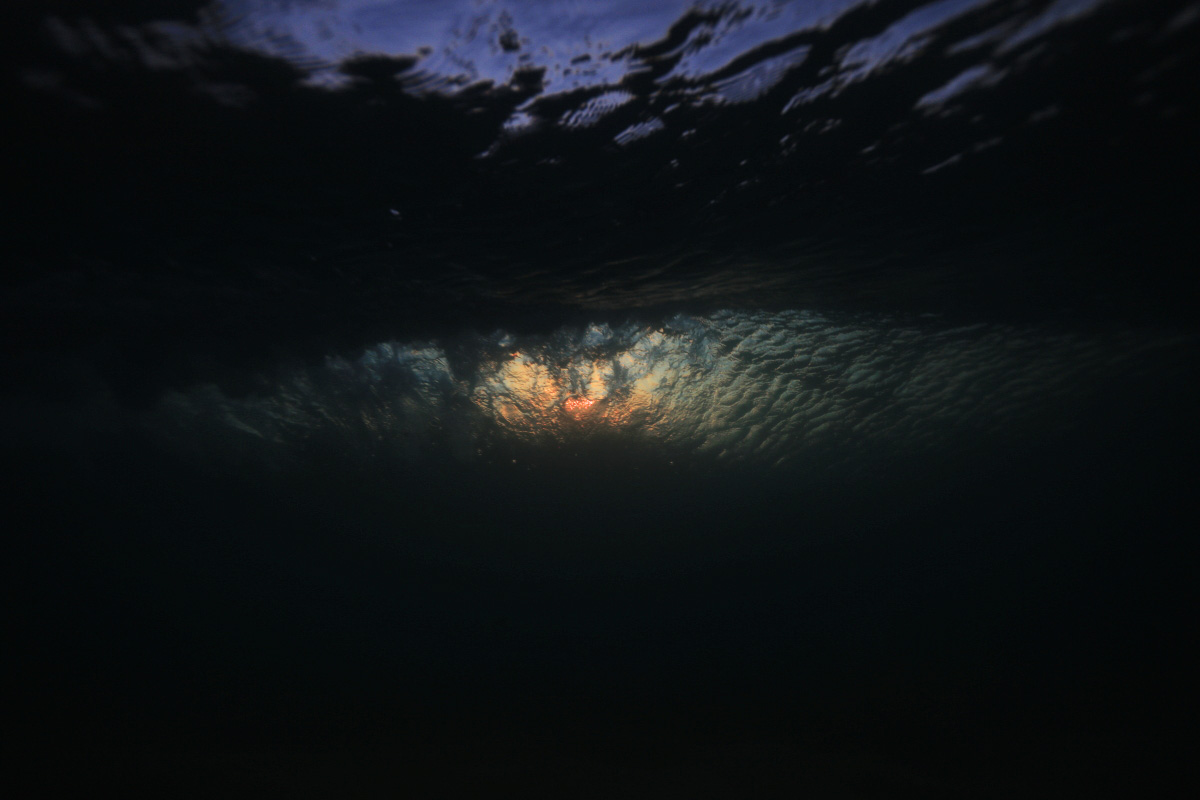

驚くことに波は小さくとも

写りこむ光と波に

日本でも撮れるんだと知るのはその13年後

翌年には真冬の暗い黎明の朝日へ向かった

太陽を崩れる波を影として撮らなければ

透明な水しか写らないから

「影」を探していた

太陽は岸の上にある事

その光を隠す海の雲や屈折した大波が条件だと決めつけていた

しかし向かってくる波と共に

沖にある太陽でも写るのだと知った

波も太陽も同時に

向かってくる「影」

挑む気持ちがなくては

死ぬかもしれないが

挑みながらも受け入れて行く「間」を

15年後に自然から教えてもらった

冷酷な海は嫌だが

こんな世界がある

大きな目で見た姿に

とらわれて

決めつけてはいけない

自分にとらわれてはいけない

なんでもかんでも

挑戦しこの身ひとつでやってみること

海の影が教えてくれた

彼らに感謝しないといけない

秘伝

那智の瀧

2000年続く那智の飛竜権現

上からご神体である瀧をすみません。

露出を失敗した!

ヘリが早くあっという間に撮らねばならず

太陽の位置も瞬時に変わる難しさ

しめ縄のある3つの注ぎ口から落ちる133mの瀧

あまたの修行者達がこの瀧を目の前に感応し

人生を捧げた

青岸渡寺と那智大社を望む

昔、熊野古道からこの地にふらふらで着いた夕方

美しい瀧の飛瀑と

青岸渡寺が当時は宿坊をされていて

純和風な部屋の日本庭園から望む山々に驚き

1週間いたいと3度言うと

あっさりと、何泊もしない方がいいで〜

帰った方がいいで〜

と坊様に言われ

腑に落ちなかった

近くの宿も

明日休みたいからごめん〜と言われ

結局あきらめて帰った

林じつかがという,木の葉をまとい

何千日もこの瀧と山中で修行した行者が

この滝壺に身を投げたという

これは自殺ではなく、修行を重ねた者の

大自然に還る崇高な行為であるという

京都武士,遠藤も出家し、文覚となりこの瀧で真冬に修行し

命を落としかけ、不動明王に救われたなど

不思議な力と人々を引き寄せる

昔のままの景色と時間が生きている

熊野本宮大社

数年前独り熊野古道の中辺路を2日だけ44キロ歩き

先週車で2日の道が40分と知り

7日後空から数分で着くありがたみの無さを知る

歩かないとわかりませんね。

空からみると

神様の裏手は住宅地

熊野にある3つの大社

本宮

速玉

那智

を熊野三山と呼ぶ

各神社で他の2つの神様が行き来するようです

日本中に勧請したという呼び方で熊野神社などあるように

神様は本気な人が本気で呼びよせれば

どこでも居着いて頂けるので

(勧請ーおまねき)

こうして3つで1つのように祀ってきたようです

仏教が輸入され

神様と仏さんが巧みに混ざり

神の本地(本体)は仏さんである

という少々荒っぽい解釈のもと

本地垂迹(すいじゃく)が発生し

神は仏や菩薩が人々を救う為に

仮に(権=かり)に現れた(垂迹)した

と言われ

仮に(権)に現れた神を権現(ごんげん)と呼んだようです

大日如来の権現が不動明王のように

熊野大社 家津御子大神=阿弥陀如来

速玉 熊野速玉大神=薬師如来

那智 熊野夫須美大神=千手観音

その後どんどん人気というか

神様がどんどん呼ばれ同窓会のようになり

人々や政治的背景などが染色され

あらゆる神様の集まる場(神様の盛り場)に変化して行く

河川の近い鳥居は34mあるそうです

明治22年の洪水で流され

その後右手の高台に神様のお家は避難した訳です

神仏習合の宮司さんやお坊さんが

神も仏もいいじゃないか〜

とざっくりと仲良く日本らしく調和し溶け合った象徴

しかしこの辺が曖昧なのだが

明治政府の神仏分離や廃仏毀釈

修験道やほねつぎやヒーリング治療,古武道まである日を境に

強制的に廃止! した。

今じゃ暴動だが、いったい誰が決めたのか?

信長のように今迄拝んで来た仏を焼き払うとは恐ろしい

魯山人じゃないがあまりのワンマンや

絶対無二!ヒゲのじい様1番の一信教は

やがて必ずズレが生まれ争いになります

見ての通り世界は未だ戦場です

ともかく神話と伝説がこの美しい地球と交わる日本の

鋭角で素晴らしい潔さを感じました

魯山人が生涯20万点は作ったと言われる

既製品ではない芸術美豊かな

焼き物の圭角というやつです

熊野へ

西の覗き

大峰山

吉野山 楠木正成

この正面の山の塔が平安期に作られた如意輪堂

後醍醐天皇の遺言

「玉骨はたとえ南山の苔にうずまるとも

魂魄は常に北闕(ほっけつ)の天を望まんと思ふ」

我が身は吉野山の苔の下にうまるとも

魂は北の京都を望む

その意志を受け継いだ楠木正成と

その息子正成(まさつら)

弟正時と一族を伴い詣で

この如意輪寺の扉に鏃で辞世の句を彫った

(これは今も残る)

「かえらじと かねておもへば 梓弓(あずさゆみ)

なき数に入る名をぞとどむる」

もう生きて帰らないので

過去帳に名を残す 意味で

40倍の敵と戦い

敵の武将100人も戦いで助けられた恩に報い

ともに散った侍

その父も負けると知りながら

も散った南朝の武士であり忍を使った侍

で

この湊川の戦いは太平洋戦争で

武士道と玉砕と同等に

多くの若者が無理に命を潰す

大本営と東条英機の愚行に悪用される

今でも秘境のような吉野山

はそんな侍や本居宣長をはじめ

多くの文人や侍の憶いが留まり

7世紀の役の行者の伝説と溶け合いながら

人々の信仰や供養により

櫻の苗木が植えられながら作られた場である

感覚的に今の日本人より優れていた

彼らの感じた何かは

きっと今でもこの地にあるはずだ

そんな彼らのように

覚悟と生き様を貫く人間でいたい

宗派?

蔵王権現を祀る金峯山寺

大峰山の神様や

役行者と密教をはじめ

修験者の大好きなお不動様など

荘厳な闇のお堂で経文が流れ

法螺の音が「ブフォ〜」と音叉となり響く

南無妙もナムアミダブツも

その例の中国やチベッとで勉強し輸入した

先生のやり方、いわば宗派の違いで

「行き着く高嶺の峯は同じかな」

である

これが絶対無二となると

昔ね比叡山の元祖法華経、最澄の天台宗と

法華経を勝手にアレンジした日蓮宗の

争いから

昨今の新興宗教の(表には電波統制で出ない)

を見ての通り、世界は宗教戦争だ

かたよると

危険である

勝手にやればどうぞご自由に

だが

どうも仲間を増やしたがる彼ら

仏教の人間の形に似せたインド仏が戦国の世に巧妙に創られ

その伝説的なお坊さんや、役の行者が こんなところで修行したいな〜と

感じたのは天然の地球の、瀧や山中の静かな場であり

野球場やビルの隙間の公園や、閉め切った独房のような部屋ではないのだから

この地球のあまり使いたくない言葉「自然」があって

宗教が後からついて来た事だけは忘れずに

どんな格好でも

法螺貝でも石をカチカチでも良い

地球の宇宙の

目には見えないその力を尊び

心からお詫びし

心からいつまでも美しい地球と海でありますようにと

1人誰もいない海岸で祈ればいい

本心は向こう側に伝わり

すべてお見通しだから

教典も戒律も

あーしないと神様には伝わらないとか

そんな事はないと僕は思う

カメラは所詮道具だから

に結ぶ

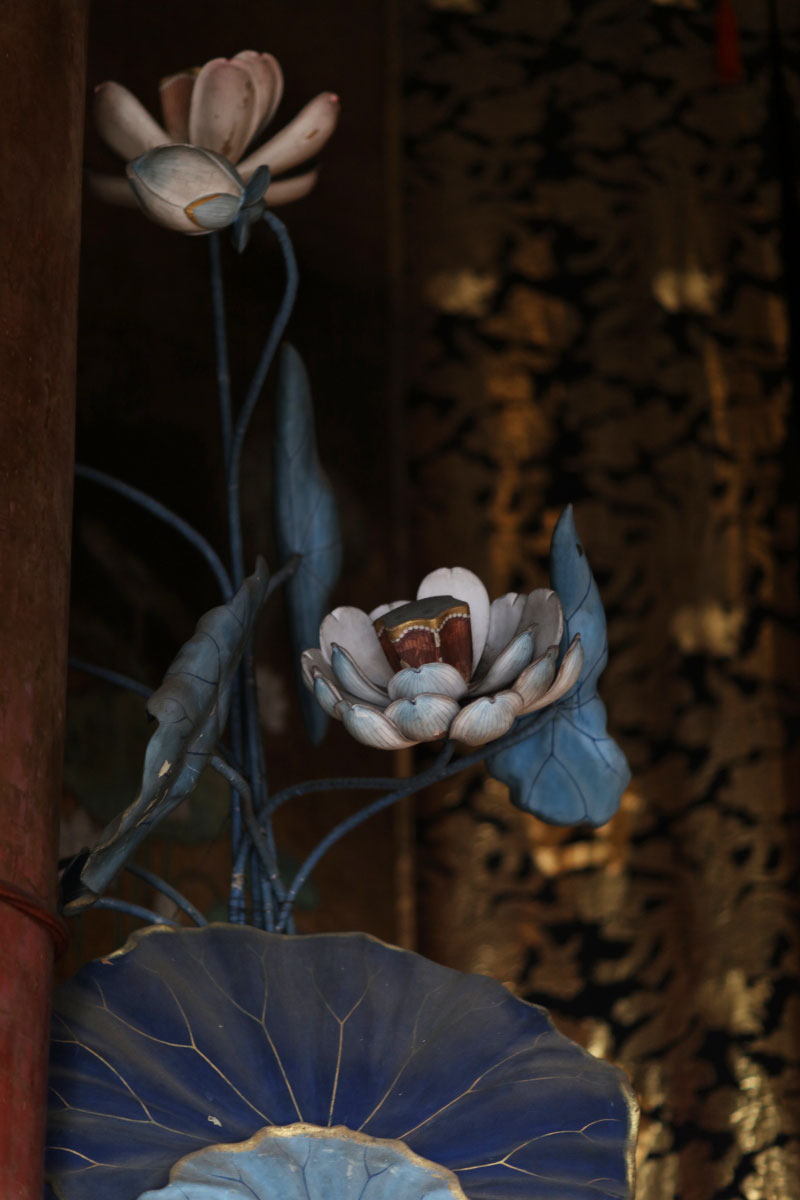

金峯山寺

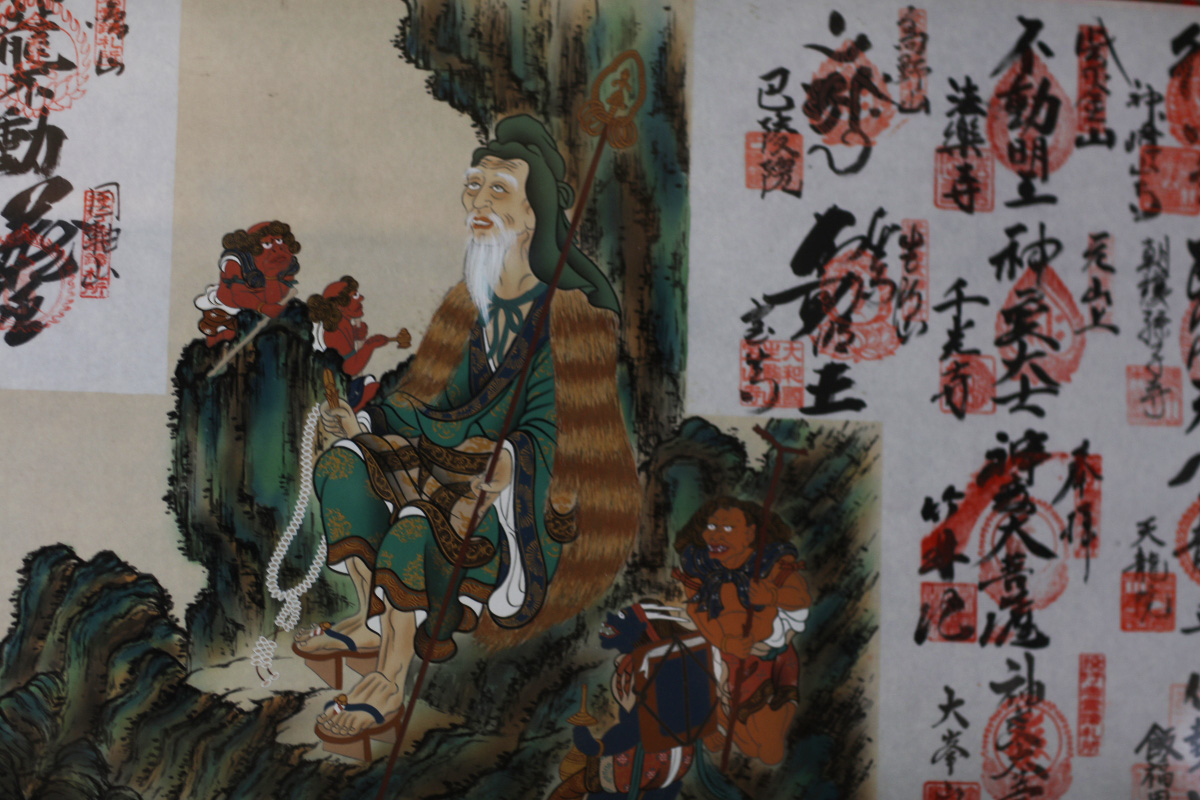

修験道の開祖

元祖家元の役の小角(えんのおずぬ、えんの行者)

なんだか、この絵は,目がいってぼけっ〜としてますが

やる時はやるおじいさん

吉野の葛城山で生まれ、山中の瀧で修行し

目の前に現れた強烈な怒り顔の蔵王権現こそ

ふさわしいと

勧請し、祀ったと

この山に延々と言い伝わる

そんな訳でここが

修験道始まりと言われている金峯山寺

日本で二番目に大きい

真っ青な蔵王権現3体を祀る

役の行者は飛べた?らしく

全国にその影響と足跡が残る

写真も映像も無いから

信じにくいが

信じましょう

という訳です

密教,道教のアジアな栄養を吸収し輸入された来た仏教

修験道は個人的はそれらも吸収し日本で独自に生まれた感じがします

修験道は地球の山にはじまる

山から水が来て

命のもとである,動植物を殺して食べるから

全ての始まりの山である

というイメージらしい

そこで母なる山中で独り

経験を修めて行く

法螺貝は海の命を山に還し

命の循環を表すと

羽黒修験の星野さんに聞いた

僕の場合は海で祈り,波をくぐりぬけ

海から始まった説の方が好きだが

明治政府の廃仏毀釈の仏像を破壊し焼き払う愚行からも

護り隠されて来た秘仏中の秘仏

通常は扉は閉ざされいる

が年に1度の御開張は強烈そのもの!

今回は金峯山寺さんの

特別な許可を得て

撮影させて頂きました

当たり前だが

全部手作り

のアジアンな空間

柱は樹齢数百年のつつじをは始め

様々な1本の木々で支えられている

何億回のお経と法螺貝の音色を

吸い込んだ空間は凄い!

尺八の石川氏

万惣さん

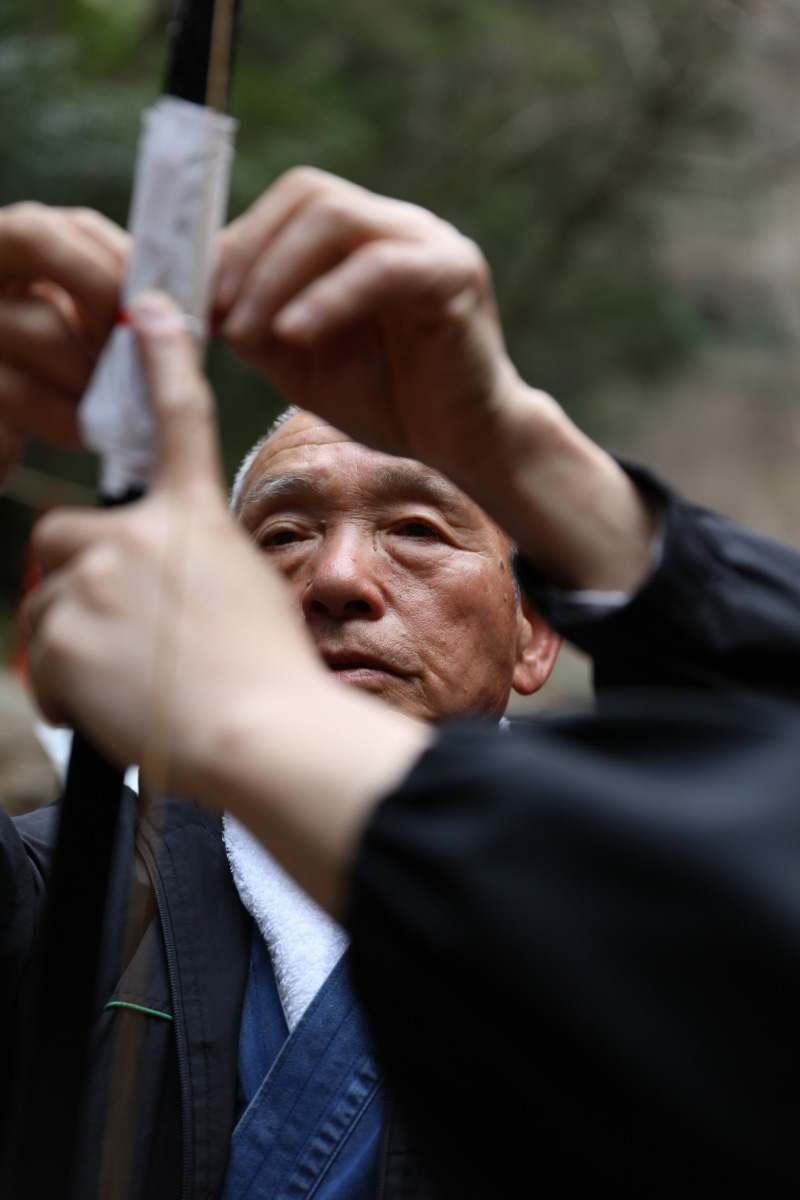

赤目48瀧

三重の修験者による

年に1度の瀧開き

その準備を数日前から執り行なう

結界をつくり

護摩だんをつくり

東西南北に飾る、それぞれを護る神々の梵字も

全て手作りである

ホウキュウと呼ぶ弓矢にも

祝い結びをするのだが

若者には難しい

あらゆるできる限りの

祈りの作法を尽くすため

彼らは淡々と動き

神様をここに呼び

こおから還す

四方の天空に矢を放ち

悪を破壊する訳だが

世界の平和と

人々の幸せ

を

地球がまだまだ,健全だった

自然という言葉が作られる前から

道教、密教、神道など様々な道が溶け合い

完成され自然発生した所作行為が

修験道である

法螺貝は海の物を山でこだまさせ

海に還す、命の循環を表す

チベット、ニュージーランド、タヒチなど

逢う事もなかった大昔から

ネイティブな先人達が不思議と同じ行為で

吹かれてきた様々な貝の音色

美しい地球をまえに

感じる事は同じな訳です

が

今の我々は天然の魚がいなくなったように

天然の地球を知らない子供達が増え

埋めもどせないその距離が日々

地球への畏敬や感謝を忘れさせていく

彼らの様な純粋な

修験者も絶滅危惧種です

松林正哲 Shoutetu Matubayashi

伊賀 延寿院 松本篤妙

ある霧に包まれた雨の朝

今から5年程前この伊賀の瀧寺へ参った

茶色い古いポルシェを道の脇にとめ

木の扉に閉ざされていた

お堂の中心で拝むと

ドアのあく音がして

一人の男が現れた

それがこの人

延寿院 33代目住職 松本篤妙

今だ山奥の瀧音と静けさにとけ込みながら

1700年佇むお堂には

赤目不動を祀る

忍達が修行をし

祈った寺と聞き捨て

瀧へいく前にご挨拶をと

引き返すと

たまたま出かけようとした住職と逢った

昨夜霊験が詰まったこの山の宿の露天風呂で

未知の明日の行くへに憶いをはせていた

あの時間がよみがえる

この近くには1581年に織田信長が伊賀をこの世から消滅するため

僧侶、神主、女子供まで殺戮と放火から逃げ延び

最後迄降伏せずに戦った砦,柏原城があると物の本の書いてあった

澄んだ空気の森の奥から観られている様な

独特な闇の気配を感じていた

それが

一転、雨の朝

お堂を開けてくださり

お不動様や役の行者と御逢い出来た

不思議

ここから全ては始まり

時間と共に深く長く彼らやこの地と繋がっていく

旅へいく事

頭で考えず

行動する事

不可思議な未来がここでも待っていた

今日は

年に一度の

瀧を祀る修験者と延寿院の祈りの護摩の日

強烈な修験者と住職と神主が

このお堂にこもり

法螺と太古の響く中は濃密だ

強くパチパチとはぜる護摩木の炎を

神仏に捧げ

炎で新たに生まれ変わる日

伊賀の山奥で地味ながら

深く深く祈りが継承される日

死に甲斐と生き甲斐

同じ時間がないという

記憶

写真はその証明であり

いつでも目の前でその

当時へその場にいた本人しか知りえない

音や感覚や感情をも,どこかに留まっていた

風となり運んでくる

光のスペクトルは7色と言われる太陽が照りつけ

その天然の照明が万物にあたり

その反射や影を色や形として

具現化出来ている訳だが

同じ物

同じ景色とて

その姿色は同じ物は無い

同じものください

とは

すしやのにぎり?

はまだ自然界の曖昧さが残るから

携帯や車やパソコンなど

工業製品に見慣れ

同じ物に同じ人間になるように

幼い頃から学校で養殖され

地球の感覚を忘れた

不自然な人間が人造されている

同じ必要はなく

いじわるな大人が作った、おなじ問題がたくさん解けても

人生にはなんの意味も無い

ことは間違いない

自信を取り戻し

自信を高め勇気を積み上げるのは

人間臭いテストではなく

自然界と地球である

空手や武術の試合いはなんだかこれに近い

体と心の軸と相手にやられる怖さ、やる怖さは

大事かもしれない

柳田国男の海上の道にこんな話がある

浦島太郎のように人が何万何千といるなかに、たった一人選ばれて

そういう幸福の国へ遊びに行く事ができた理由は

説明を求められるのが普通である

その説明には2つあり

1つは当人にそれだけの値打ちがあったこと

無欲無邪気の善人の選に当たり、また親孝行の徳によるのも

もう1つは何らかの功労によるもので

鯛やウミガメに姿を変えて、たまたま岸近くで遊んでいた竜宮の乙姫が

凡俗のために苦しめられているのを救って

豊かに賞された話し

物や欲や情報が無い時代

それらが南の島々を点々と漂流しながら

作られた説話にしても

今の子供なんか

嘘だ〜

証拠の動画みせてよ〜

言うに決まってる

怖い世の中だ

話は飛びましたが

こんな美しい世界に一人

死に甲斐

生き甲斐

のなかで幸せです

町の子供達も大人も

同じ時間は無いのだから

おもいのまま

独りで旅へ行け!

俺も誰にも逢わない

真冬の海の裏側で頑張ります!

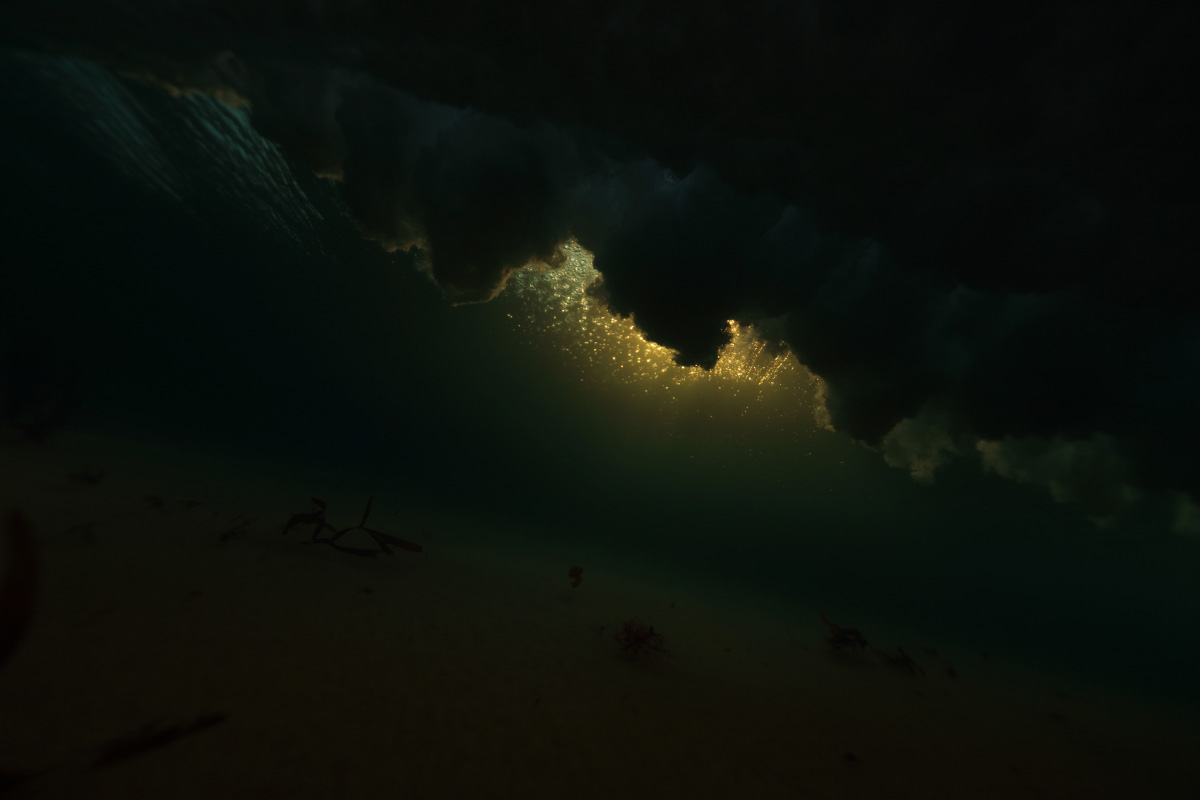

見てはいけないもの

舞う

その水面下

波の中はこうなっている

冷たくプランクトンもいない海は澄んでいる

まるで氷の中に閉じこもったようだ

割れた鏡と同じく

僅かな角度の鏡面と透明な部分が

この不可思議な文様となり

生まれては消えて行く

生まれたと言うと

人間臭いか

波動が来て

波動が去る

この言葉の隙間にも波動があるが

人間の目には高速で

周波数が違うため見えない

1秒の320分の1がこの1枚

言葉ではいいつくせない

世界が幾重にもある海

その存在していても

見えずに

気づかない

時間を

いかに大切におもえるか?

月を見ながら

暗闇から香る川面の音や波の音を

聞く時間が

いかに素晴らしいか?

気づくこと

周波数を

人間界の目で見た常識をずらし

その静けさに誰もが

心が舞う訳だ

目

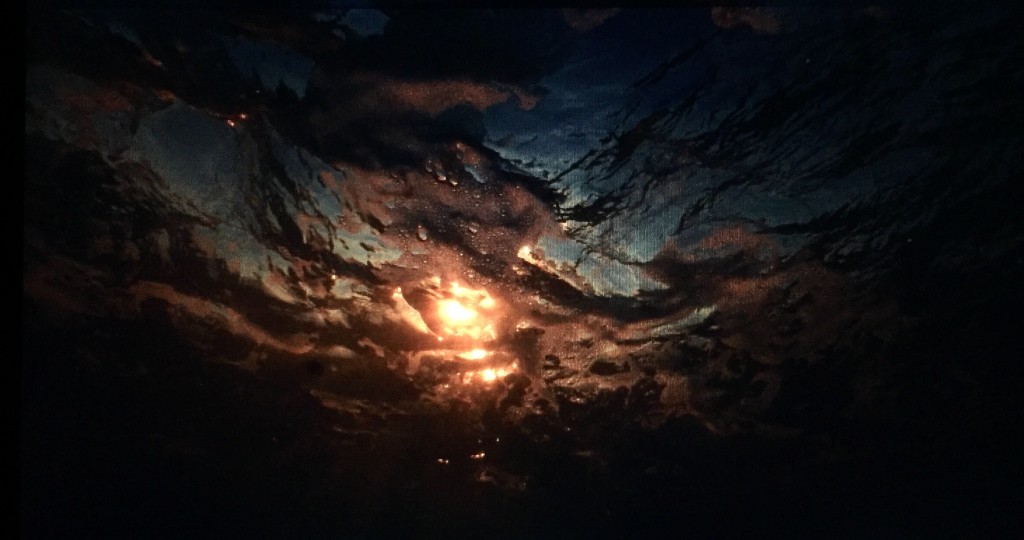

夜明けの海岸の本島の色彩

目はなんでも補正してしまい

我々は本当の地球の色を見ていない

所詮カメラも人間が作った人工物だから

これも本当なのか?

そんな疑問は消える事はないから

いいのである

地球の宇宙の全てを知り尽くす事など

出来ない事を知る事だ

ともかく

こんな景色に立ち会えば

誰だって謙虚になる

誰だってゴミを捨てようなんて気づかない

余計な情報がメディアや日常で汚染され

欲深い人間に地球がないがしろにされ

破壊されて行くありさま

そんなありさまになったら

地球は古来の姿に二度と戻れない

今飲んでる水も

シャワーの水も

海と山から来た水だ

水道局にも作れない

誰にも水は作れない

よ〜くその事を知る事

よ〜く観る事

思い立つ

一瞬でカメラが水没し

新しいカメラを購入

こうした見た事も無い景色が

海の中にもまだまだ,無限にあること

そこに思い立ち

そこに独りで行く事

憶えば24歳の時

キャノンのAE-1プログラムというカメラを父親からもらい

あてのない旅へオーストラリアに行ったあの日から

続く

独り旅の成果ともいえる

インターネットも、携帯も無い時代

向こうにいって本棚の地球の歩き方やLonry Planet を見て驚いたあの時代

全ての感覚と行動力で家や宿を見つけ

海を見つけたのだから

今考えると

忘れ得ない時間でした

頭で考えると

ろくな事にならない

頭で考えると

心配が心配を呼ぶ

だからなるようになれ〜と!

自由に自分の歩幅とスペースで

海は嘘もつかない

やがて自分にも嘘はつけない

と知る

仏教や神道がある前から

あった天然の地球に

人生の教えはある訳です

全ては

ある日の

ほんの小さな思い立ちから

未来は続いているのです

葉隠

佐賀藩士 の既に隠居した侍、山本神右衛門常朝に

縁あった同じ佐賀藩士が

インタビューした1716年の記録だと伝わる

葉隠

武士道とは死ぬ事と見付けたり。

二つの場にて、早く死方に片付けばかり也。

別に子細なし。

胸座って進む也、図に当たらず、犬死になどいう事は、上方風の打上がりたる武道なるべし。

二つの場にて、図に当たるやうにする事は及ばざる事なり。

我人、生る方がすき也。

多分すきの方に理か付べし。

もし図にはずれて、生きたらば、腰抜け也。此境危き也。

図にはずれて死にたらば、気違いにて恥にはならず。

是が武道の丈夫也。

毎朝毎夕、改めては死々、常住死身にて成て

居る時は、武道に自由を得、一生落ち度なく家職をしおおすべき也。

武士道とは

死ぬ事であるとわかった

どちらにしようかと迷う場では、死ぬ確率が高い方を選ぶのが良い

別にそれは難しいことではない

腹を据えて進めばよい

図に当たらなかったとか

犬死などという事は

上方風の打ち上がった武道である

選択の場で、図に当たるようにする事など

中々出来る事ではない

自分も人も生きる方が好きである

おそらく好きな方に理屈がつくだろう

しかし、もし選択が誤って生き延びたとしたら

腰抜けである

逆にうまく行かず死ぬ事になっても

恥にはならない

これが武道の一番大切なところである

毎朝、毎夕死ぬ覚悟をしていれば

武道の自在の境地に達っする事ができ

一生落ち度なく家職を全うする事ができるだろう

行くへ

夜明け

白浜へ

稲取へ

海から

この海の裏側で

起きている事など

普通の暮らしをしていたら

一生知らないままだろう

とにかく遠い

ここまで泳ぐのも遠い

だけど又来てしまう

路地裏ならぬ自分だけの行場?

とにかく張りつめた怖さと

美しい幸せな感覚とが混在し溶け合う場で

こうした場を聖域というのかもしれない

まだまだ人間が機械で破壊していない

生の昔のままの天然の海

だからここには

浮き世と さようなら

がいつもある

魚や鳥には楽園だが

人間は長くはいてはいけない

長くはいられないもう一つの地球

だから謙虚にならざるえない

行くのも

戻るのも

自分自身のみ

記憶をたどり

記憶を還す

のが海場である

よかった

死ぬ迄に知っていて

手加減も待った!もない世界が好きだ

南青山個展

ニュースにものせましたが

急遽ご縁のある方からのお誘いで

南青山の日赤広尾医療センター至近の

ミリオンズ オブ カラーズさんで

展示を開催致します

20年以上の絵画に携わってこられたオーナー様の

暖かなギャラリーで

冬の日本波の新作も2点制作中です

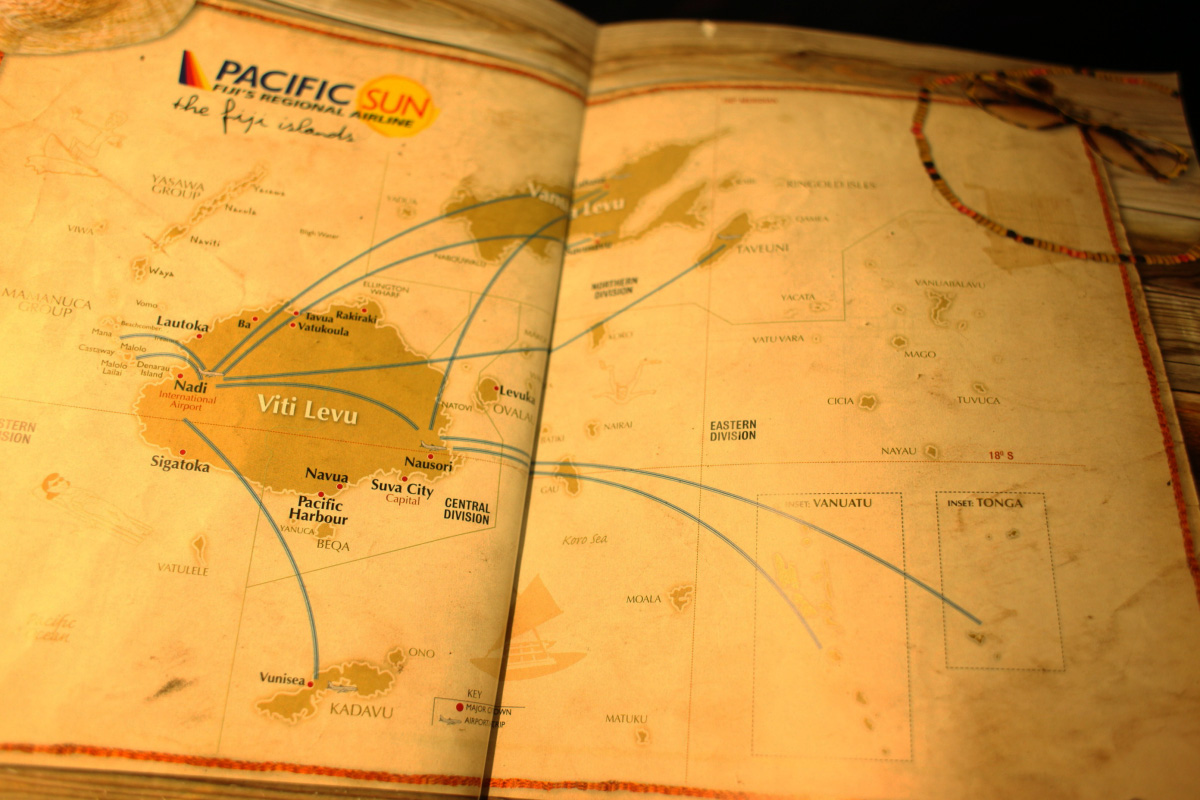

この写真は2009年にフィジーの本島で1泊し

いつもは直行だがこの時は席が無く

翌朝6時にナンディ空港へ行き

30分で首都スバへ

ここでなんと5時間待ち!

慣れたとはいえ独り空港で

何をするか?

荷物もある上

町はごみごみして

海も海岸もゴミで汚染されているから

ここにいる事にする

どうするもこうするも時間が過ぎるのを

ムクドリを見ながら待つ

おじちゃんの店で

インドカレーのツナのロティーを買い

本を読んでただ待つ

やがて笑う程小さな箱の様な飛行機が来た

ぎゅうぎゅうのパイロット2人,客3人のトンボのような飛行機でフワリと20分

いつもの海岸でその島の

知り合いの迎えを待つ事1時間!

相変わらず時間にルーズなフィジアンと再会し

小舟に乗り換え1時間海を走った

絶海の孤島の沖300~400mの波

文章も自ずと長くなる

6/2に日本を出て

着いたのが4日日付変更線を越えた手品だが

相変わらず遠い!

遠いなんてもんじゃない!

ここに初めて2002年に来てからもう5回目か?

それにしても車も電気も無い地球だけの景色と

恐ろしい波と暖かな村人に

脅かされ癒され

体を作り波があがって来て

ようやく泳げたのが6/6

輝く太陽が一面を青く照らす

美しい時間

未知の独り旅

何が写るのか?波があるのか?

不安と期待が常に迫る

独特な感じが

独り旅の醍醐味だろう

なんて

こうして振り返り

波の写真を見ると

不思議な奇跡的な1枚なんだな〜と

感慨深い

南青山で展示するとはこの時は知る由もない

見ない

技

2009年 フィジーの遠い離島へ2日かけて小舟で

2017年 真冬の日本の朝日

8年の歳月で海も地球も少しずつ汚れ破壊され

海は変わらぬが

自分が変わり

写真も変わる

いや

やはり海を介在するカメラの後ろにいる人が

変わったのでしょうか

所変われば場所変わる

即 死

即 身

なのか?

考える猶予もない

感覚的に生に向かう瞬間の瞬間

1秒の500分の1

波は高速なエネルギー体の中です

トーラスのような電磁場であり、回転しながら永遠に続くエネルギー場です

この世の常識では動けない泳ぎ方と身の振りように

波の中は

テスラをはじめ様々な学者が見つけた

俗にいうフリーエネルギーの生まれる場所です

あのころは,海外の未知のでかくて透明な波を探し

今は小さくとも日本の光と陰の狭間を探し

さらに暗い難しい世界へたどり着きました

おもしろいもので

やはり写真は正直です

1枚の写真は瞬時に水の温度や、旅の憶い出にいざないます

つまり人生も時間も連続性のあるパラパラ漫画です

難しい局面に立ち会い

見えにくい波と光の影を写す事は

すこし大人の技でしょう

回転しては繰り返す永久的なエネルギーの集まりが

水素結合力にある力が作用すると

波です

それを何らかの方法で利用し

泳ぐのが魚やサメ達です

わかりますか?

急ですが2月末に青山付近で個展をやるかもしれません

久遠寺

きわどさ

どうしても心から離れない時間がある

標高2000mの徒歩でしか行けない

七面山の籠もり修行僧達20人の

強烈な祈祷とお祓いに

どうもこうも涙が出た

真摯で純粋な彼らの気持ちが

俗な世間の我々をふと

立ち止まらせた

今をかえりみない

かれらの捨て身の祈りと

おしみない優しさに

日本人の崇高なまなざしを観た

徳川があみだした檀家制度やブランド宗派の振り分けに乗じ

それらを匠にを悪用しここぞとばかり戒名や墓代

ゆすりとる都会の坊様

どうかうちを御贔屓にと

仏具屋、墓石屋、葬儀屋、料理屋から

の手渡しの御礼金

一度そんな泥沼の蓮池に落ちたら誰でもあがりにくい

愕然の差は,つまりは修行と心のありようである

今の仏教界はどうしたものか

最澄や日蓮や空海さん

ら当時の博学な哲学者により輸入され

日本独自に創作された仏教の浅い歴史の前には

神道さえも届かない地球への信仰があった事実はいなめない

そこにある日人間の形に似た仏像を置いて

拝むうちにそこに,仏や神様が居着いてくれる事も

あるのだろうとは想うが

美しい山河や

悠久の景色がなければ

日蓮さんもこんな山の中いいな〜なんて

想えないのだから

まづはいい訳抜きに

この地球と森羅万象が大切である

ビルの隙間じゃ育たなかった宗教

それに比べ今の我々はどうだ

心が地球から離れ、無関心になればなるほど

地球をぶっ壊し

底なしの欲で自らも破壊して行く有様

本当は宗教なんかいらない

宗教はマインドコントロールしやすい

ツールとして悪用すべきではないのだが

そこが際どい

海で波音を聞き

川で川音を聞き

山で瀧音に包まれ

なにが大事なのかを憶いだす

国産の御影石の墓石も

結構な文字数の多い戒名も

生き残った人々の見栄である

大切なのは

その人たちと笑い過した

暖かな時間である

消すことの出来ない時間を

忘れずにいれば

死して生きるにつながる訳だ

都会の坊様はそんな蓮池にスタック!

写真は嘘をつけない

これが彼らの矜持であり

我ら日本人のDNAに組み込まれ

さけられないサガである

きわどさを知り

そのきわどさを越えない心

Takei bou at Minobu

Takei bou born from 1500 years ago

also Shingen Takeda protect long story this Tample had can able to stay (syukubou)

武井坊は今から1500年前から

天狗が住むと言われてきた

この身延の斜面にへばりつくように

たたずむ

2人の兄弟と父であり七面山の別当をつとめた

修行僧の小松家により脈々と護られてきた

ここはそもそも修験と真言の山であるが

いつのまにやら,武力と政治力に後押しされた

日蓮のものになる手品であるが

祈りの憶いや地球への哲学は変わらず

この地で呼吸している事実は変わらない

ここは宿をかねた行場であり

宿泊者はひととき

彼らの歩き悩み抜いた道を

彼らの崇高な経文の声に感じながら

修験道から受け継ぐ木剣の響きに

古くから伝わる幾重もの光に

心を射抜かれるだろう

日々彼らは自らを磨き続け

その負荷を常に背負い

磨き続けていく

これが本物の旅行の僧である

迷いを人から求めては行けない

笑いながら存分に迷い

自らで見つけなくては意味が無い

どんなに時間がかかろうとも

自分の歩幅でそれがなんであるのか知れば

迷いでなくなるのだから

気づけば

あ〜小さな事だったな〜

と笑っている

自分の影を見る事になるのだから

なんの心配は無い

心配は毒だよ!

といった

志ん生の王子のきつねを憶いだす

Originally by a mountaineering ascetic

The mountain which has been prayed for

While the Nichiren priest succeeds to the prayer

Far-off time has been prayed for

Takei Bou is followed from generation to generation now by the Komatsus and 2 brother

I can experience the reverberation of the prayer

It is a hotel

Of history and them who are long as for the hotel guest

By a prayer molded by severe ascetic practices

I have you cleanse it