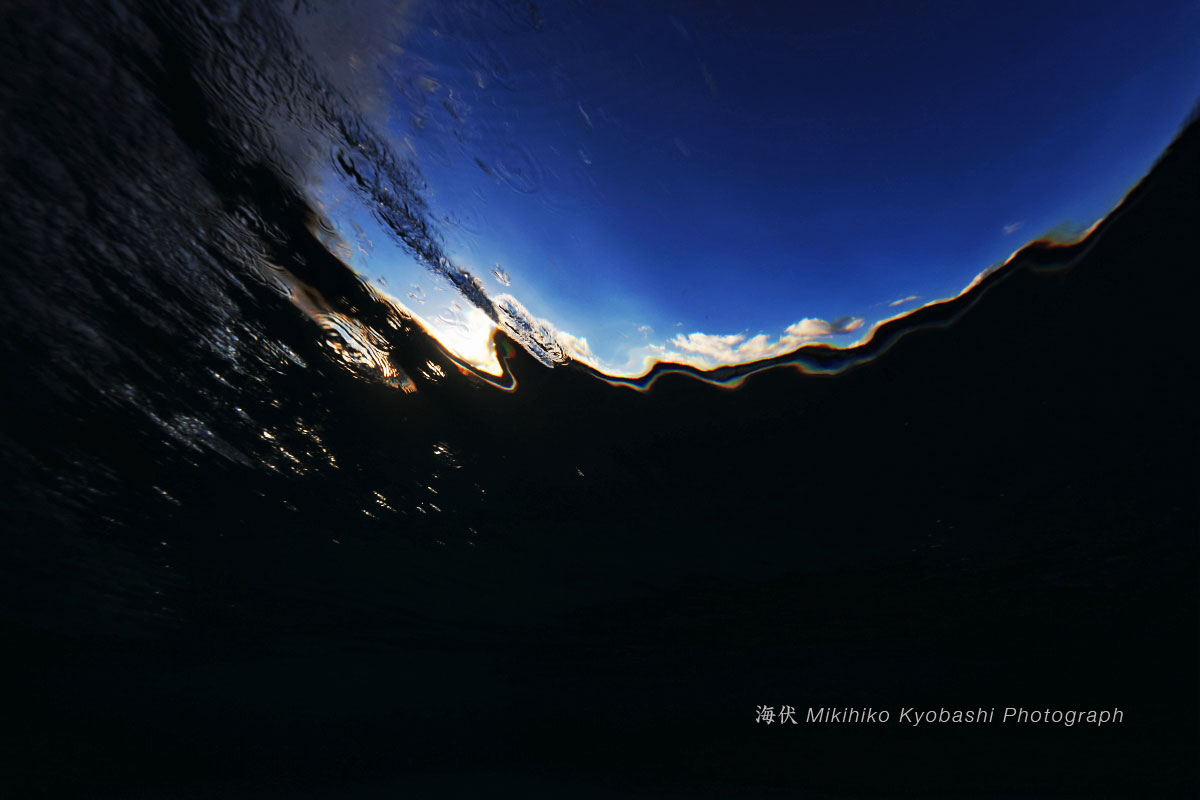

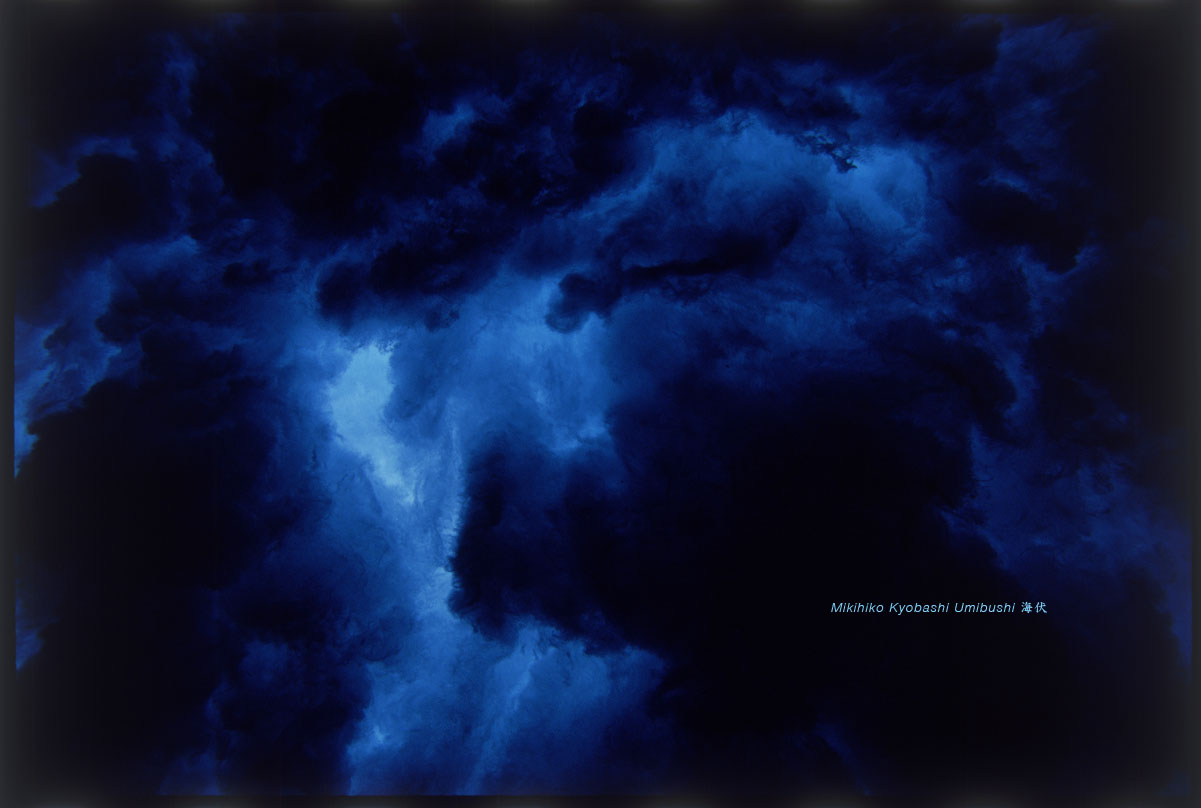

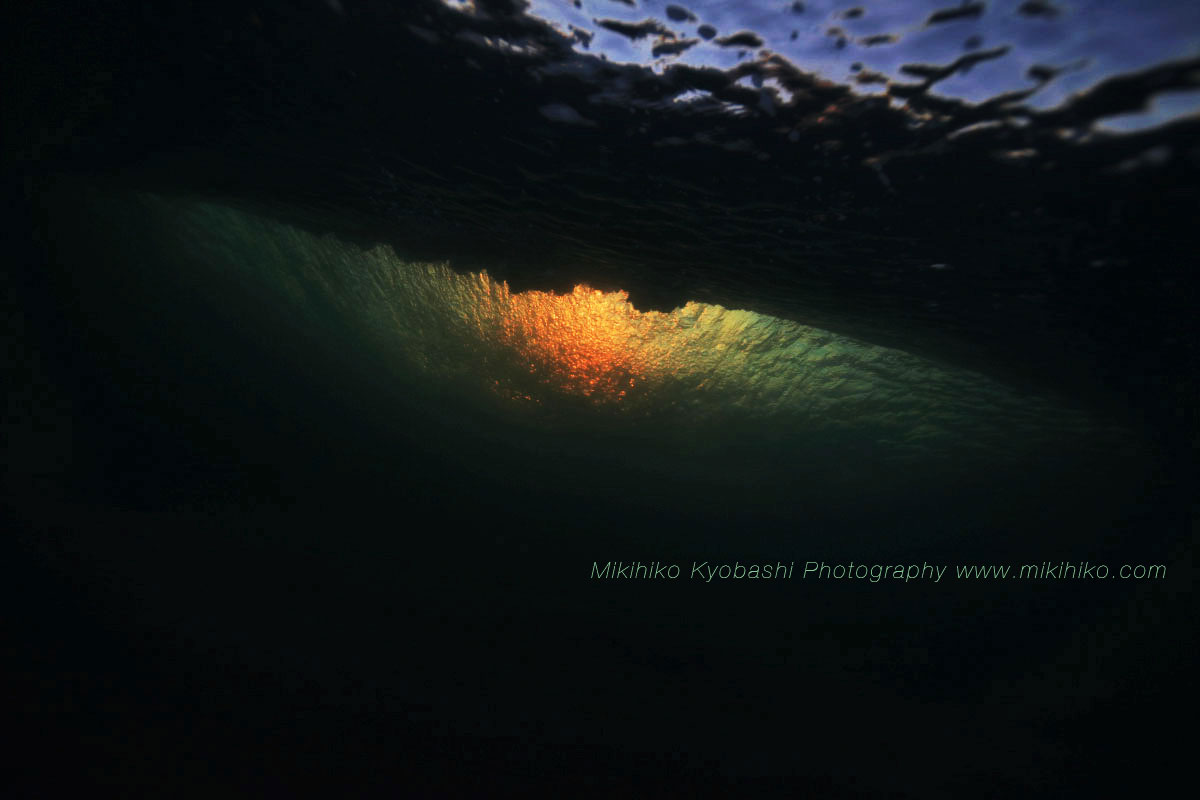

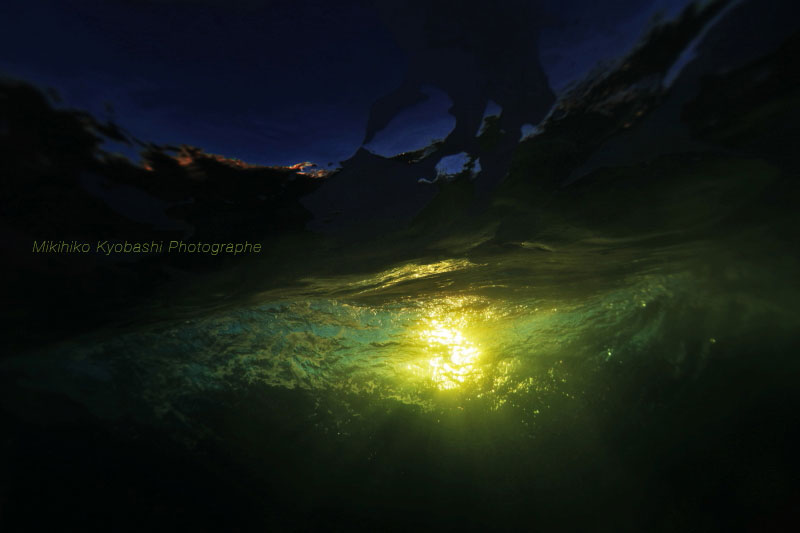

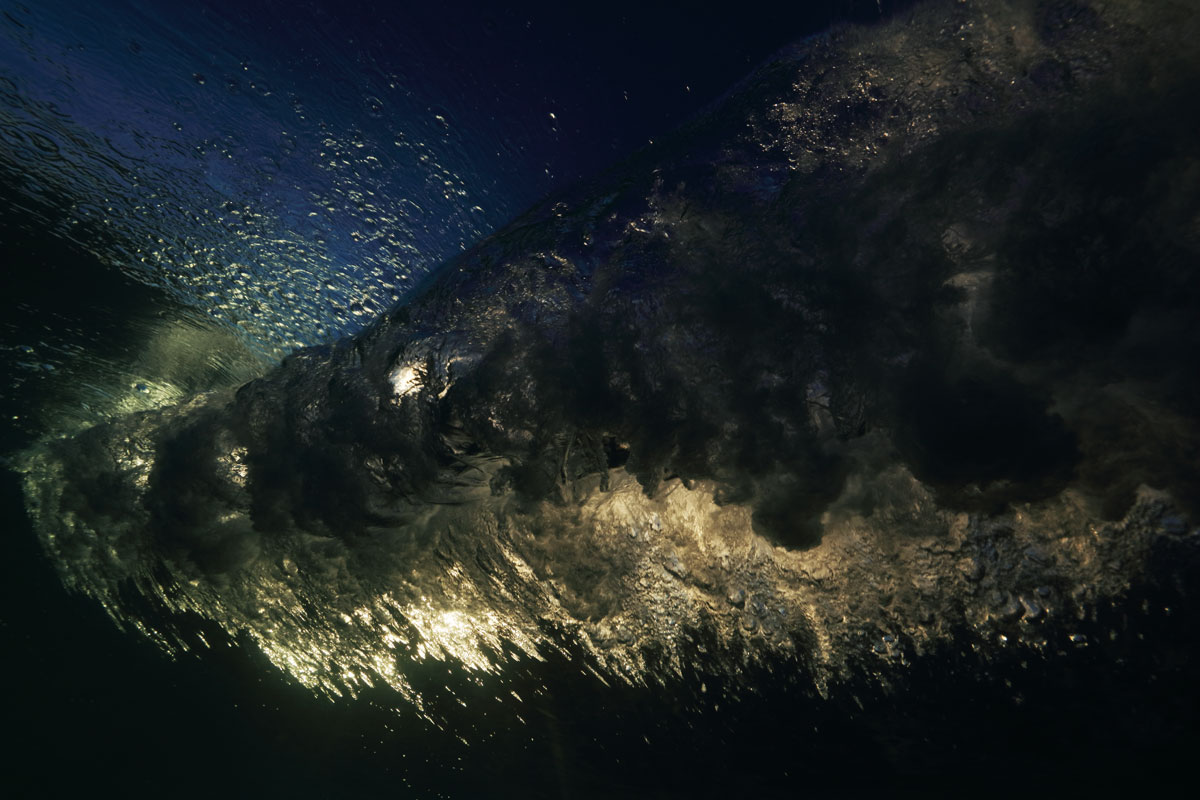

2度と同じ波はない

2度と無い時間

海でひつようなこと

行く勇気、やめる勇気

泳力、潜水術、体力、気力

楽しみ、死んでもいい覚悟と準備

心、体の平穏

危ないサメかどうか

はやめに戻る

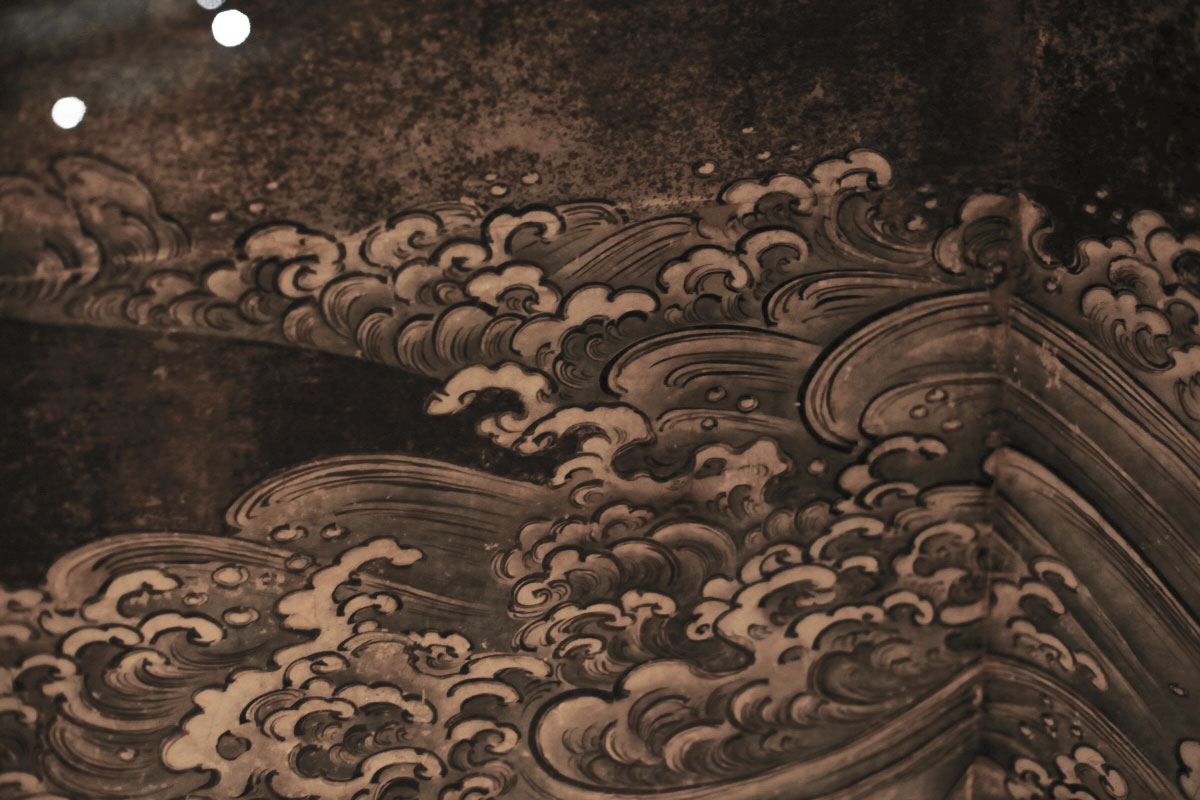

海や魚への畏敬

全て修行

いらないもの

怯え、考え過ぎ、過信、悔いり、自分の力を知らない

誰かが助けてくれる思い,自分へ嘘をつく

これも修行

己を知る

己と正直に向き合う

掛け値無し

剣道の試合でなく

果たし合いである

しかし征服するのでも

手に入れようとしてはいけない

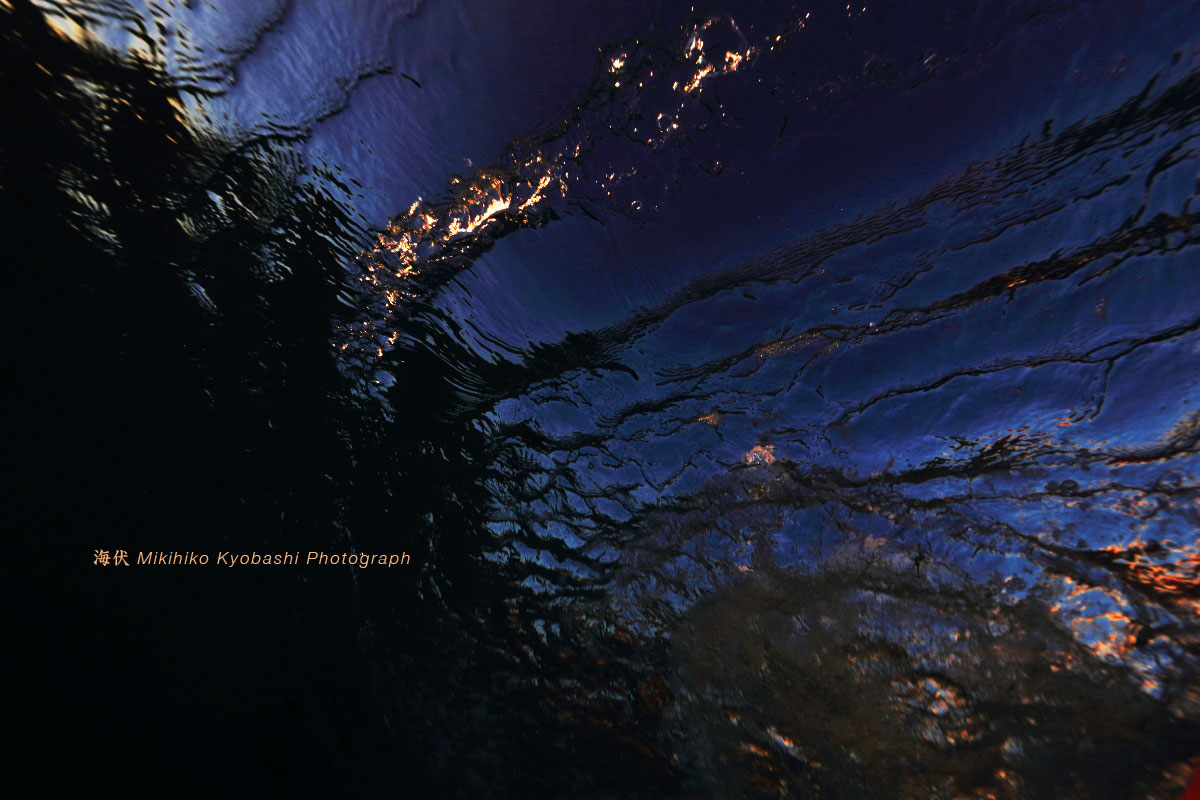

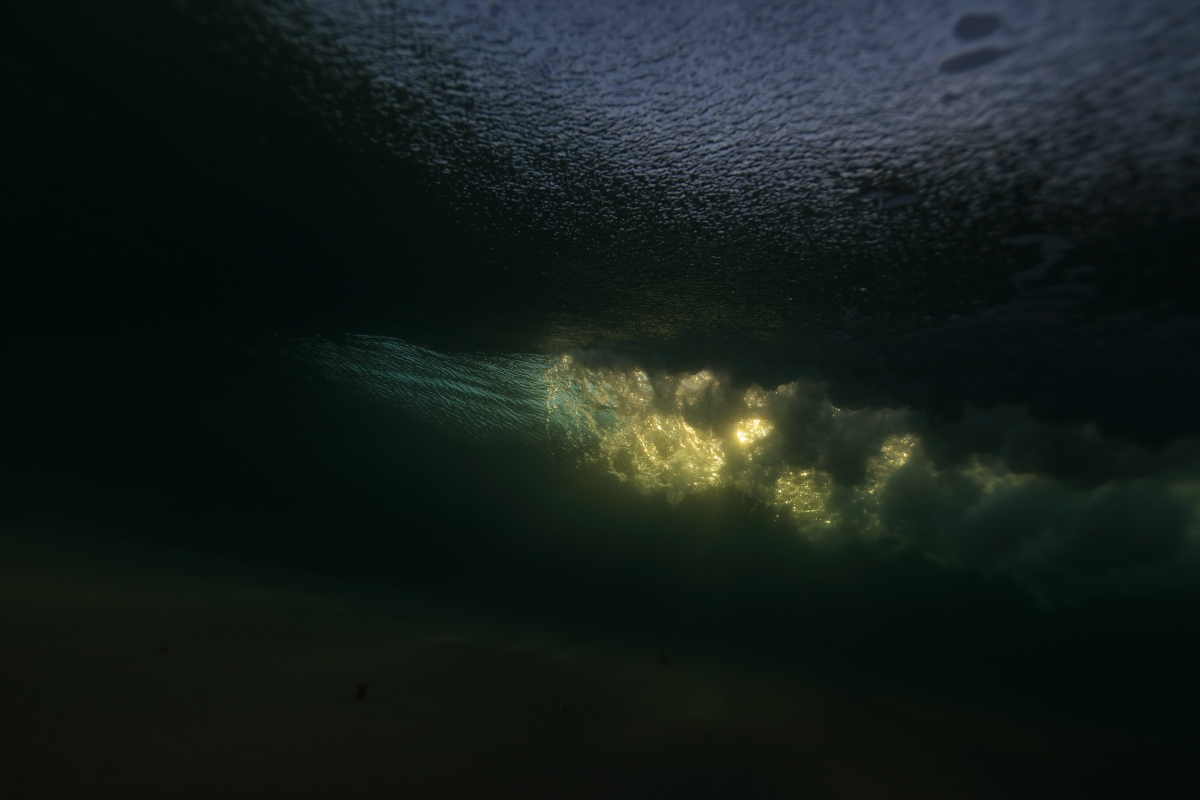

海はそこにただあるだけで

刻々と変化し闇が迫る

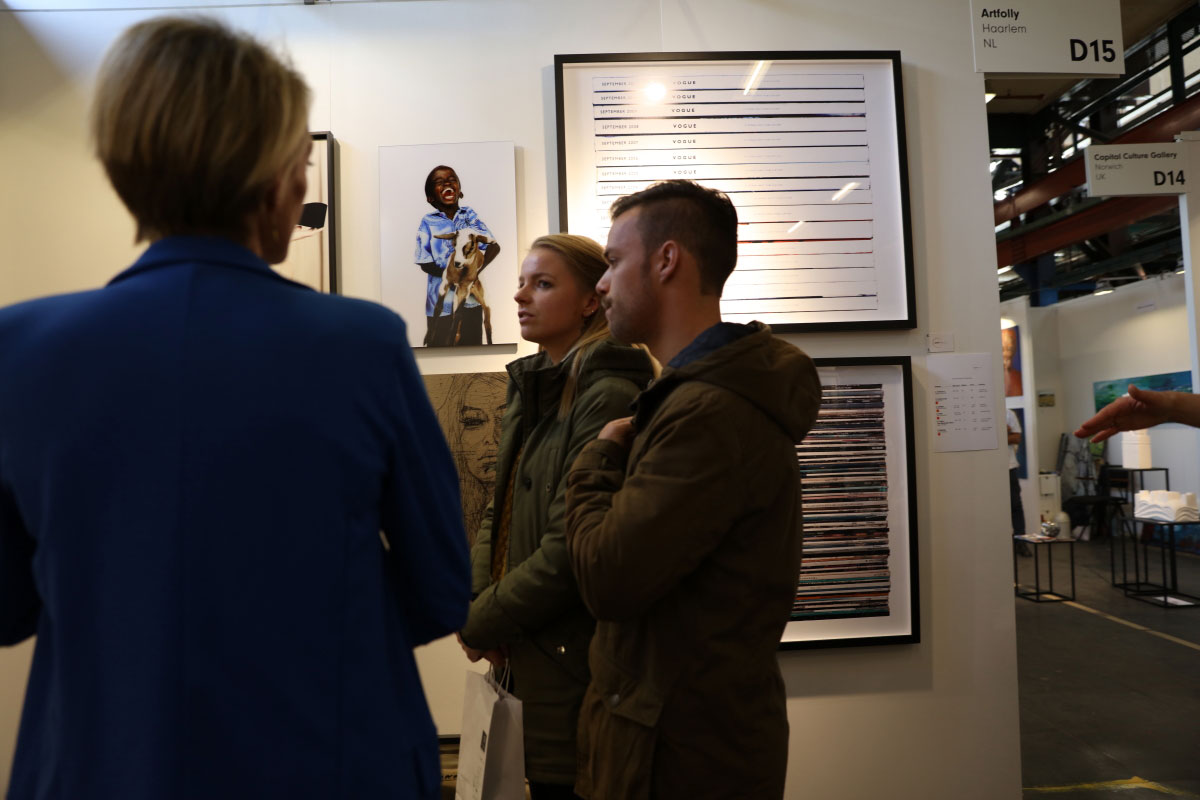

写真がずっと後で教えてくれる事がある

写真もただそのままを、残すだけ

嘘もなくありのまま

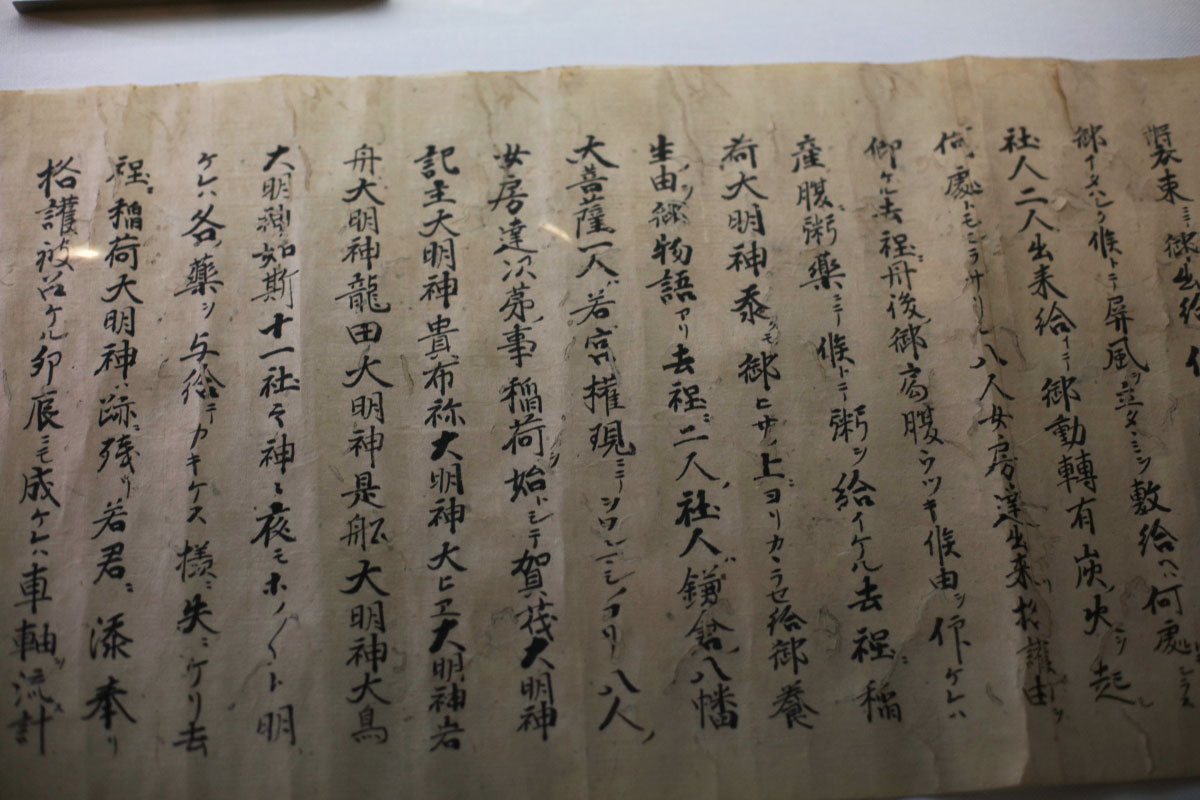

昨今その写真に欺瞞や嘘をつかせるのは

人間である

There is never the same wave

Twice and few time

The thing that is necessary in the sea

Courage to go for, courage to stop

Swimming power, art of diving, physical strength, willpower

I am with pleasure, readiness and preparations feeling, state of the body, nothing that may die

Is it a dangerous shark?

Awe to the sea and a fish

All ascetic practices

I do not need it

I tell thought, oneself whom somebody who does not know a scare, an imagination, overconfidence, condolences いり, one’s power helps a lie

This trains itself, too

I know oneself

I face oneself honestly

There is no overcharge

Not a game of the kendo

However, I conquer it

You must not be going to obtain it

The sea changes every moment only by there being merely it there, and darkness approaches

A photograph may teach later all the time, leaving it photograph is plain without a lie

It is a human being to the photograph deception and to let you tell a lie