地球に残る記憶を含んだ風

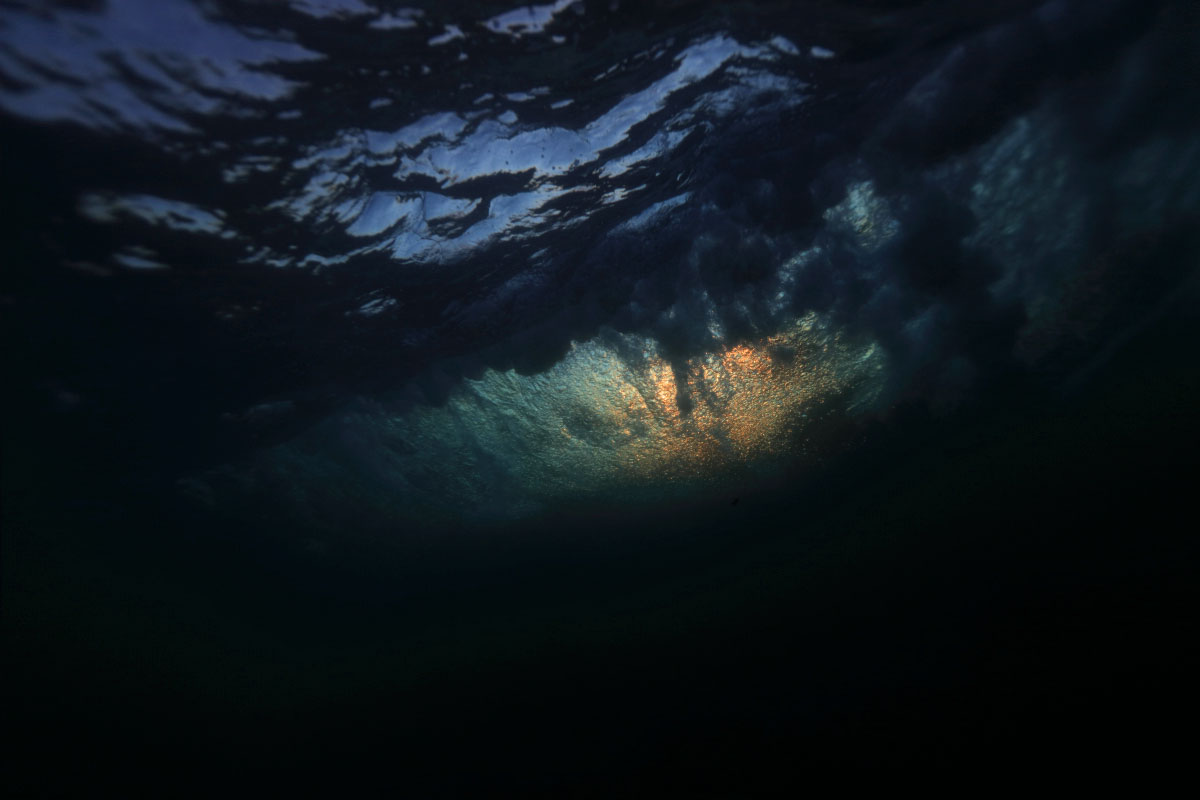

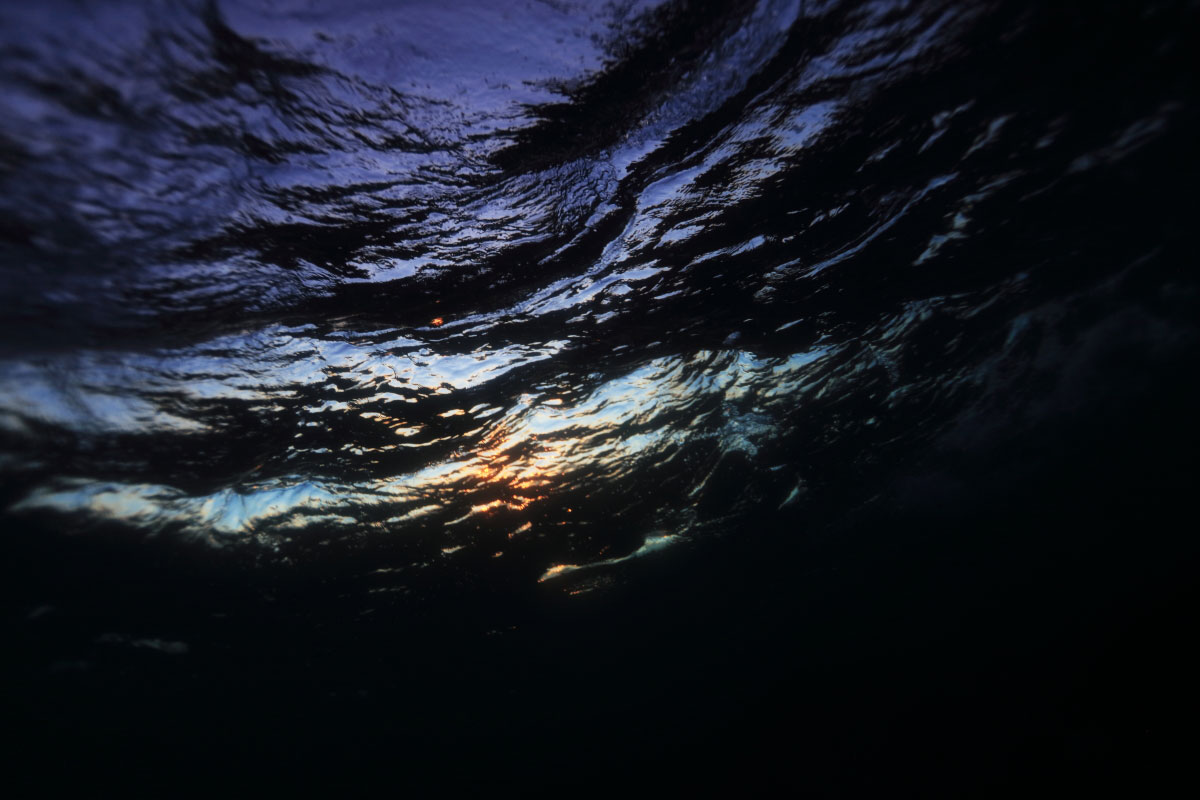

2003年ごろの冬のハワイの、サーファーの聖地パイプライン

キャッチボールをする子供たち

この辺りは昔はハワイ王族の祈りの聖地

1941年には真珠湾攻撃に向かった日本の若いパイロットたちが

戻れぬ決意のもと、この空から美しい波の海を見ながら

真珠湾へ向かった最初の入り口でもある

12/8だからきっと空からは幾重にも寄せる白波と

美しい緑の山々を見ていたんだろうな〜

どんな思いだったか

そして54人のパイロットは帰れなかった。

海では小さな2人乗りの潜水艦(特殊潜航艇)で9人

海もこの空気も山々も全て見て聞いてきた証人である

彼らの望んでいた平和になったおかげで

ハワイに日本人も観光で行ける日が来るなど

そして、遺書を書き残し、皇国の栄と八紘一宇を刷り込まれた

若者たちの未知の海外飛行で、命を無理に潰さなければいけなかったこと

戦後そこで海でわざと命をかけれるなど

当時を思えば贅沢なことです

ハワイの折には

必ず真珠湾で54人の名前を読み

この海で祈るようになりました

欲得と領土の争いや宗教の違いで起こる戦争の愚かさを

まだまだわからない地球人

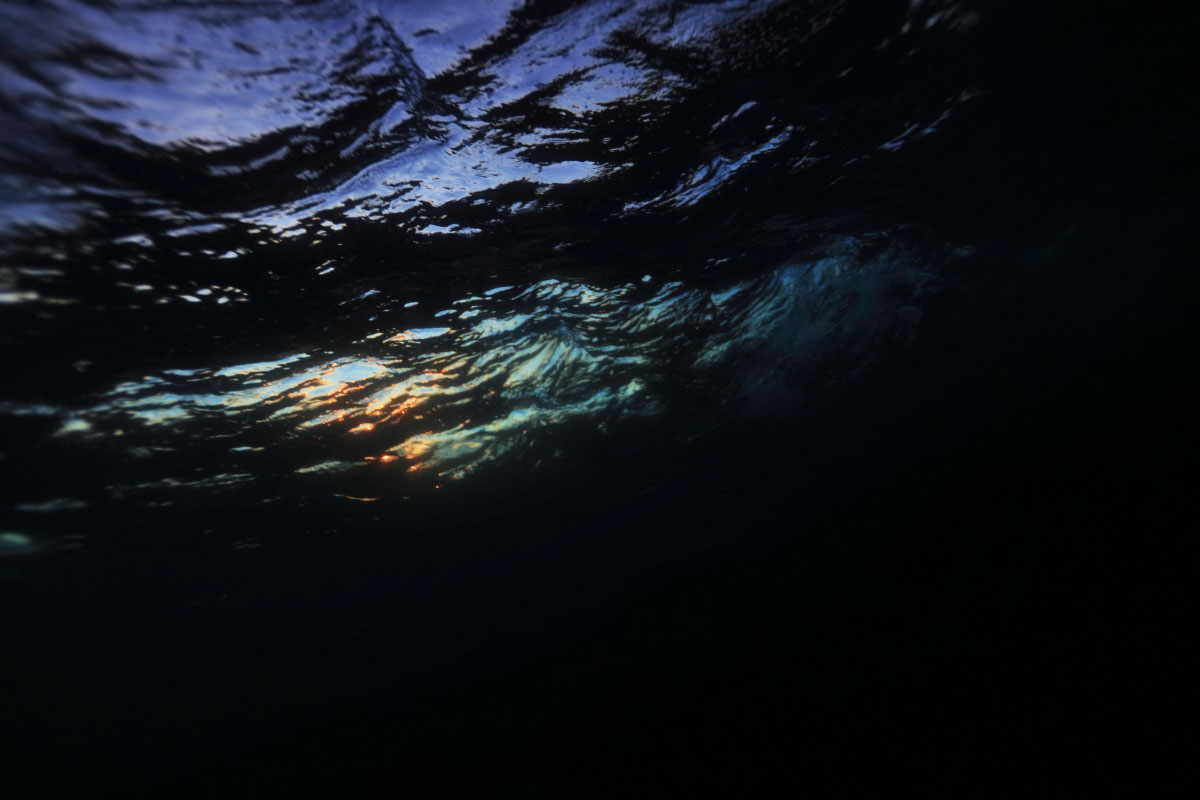

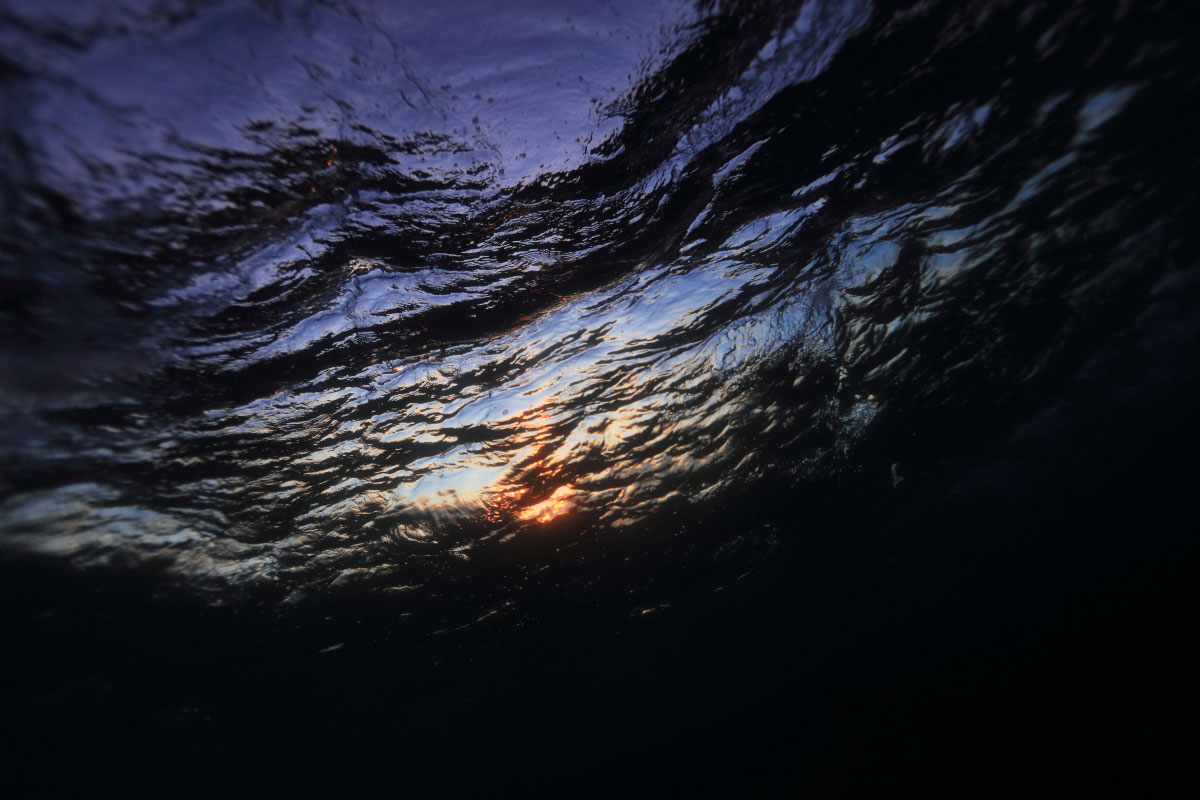

人間よりふるくから生きてきた地球の

風と海だけは宇宙に抜けません

風は昔の記憶を持っています

海の水も記憶を持ち

波が崩れる潮騒を風は全て含んでいる

人々の笑い声も風は聞いている

風が止む時私たちは死ぬと言い伝えた

古いナバホの祈りのうたが

ようやく少し分かった気がしました

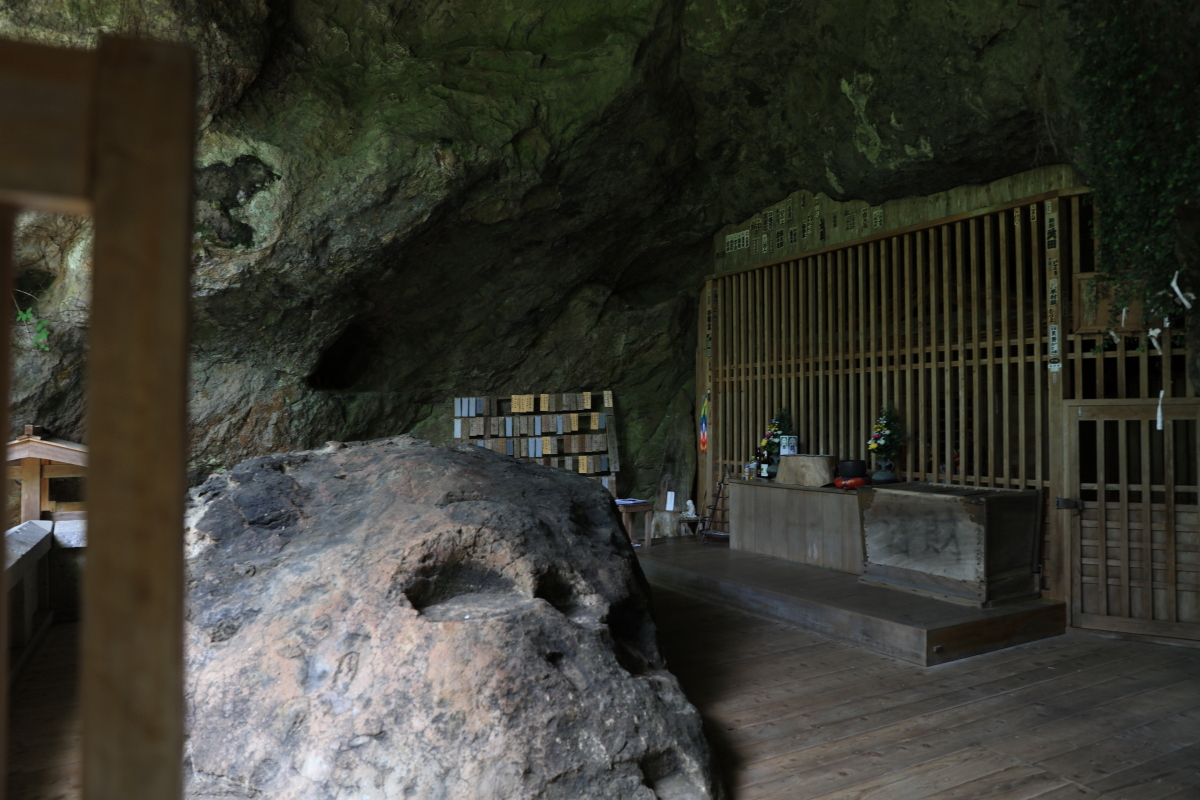

ハワイの祈り(チャント)これも日本の修験道の祈りと同じく3回とのこと

エホマイ

エーホマイ カイケ マイルナ マイエ

オーナメーア フナノイアウ

オーナメレエー

エーホマイ エーホマイ エーホマイエー

どうか天からの叡智をお授けください

祈りに隠された秘密を

どうかお授けください お授けください お授けください〜

地球の潮流とリズムを心で理解していた人々は

世界にいた

チベット、台湾、中国、アメリカ、ハワイ、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、インドネシア、フィジー、タヒチなど

星を頼りに航海していた人々

言葉違えども

祈りの想いと意味は同じようだ

控えめな態度と

大きな存在や他者への配慮

自然からいただく命への感謝と循環

水や太陽への祈り

風はその祈りの韻を含み 世界をかけめぐものだと信ずる

螺貝の音色も、吉野山や羽黒を初め世界へ届く

耳で聞こえる音がなくなっても

その意味と韻は残り行き渡る

神様とは実は遠いようで

ご先祖を大切にすることと同じであろう

とある方からお聞きした

確かに

見えないけど

行き渡る気持ちがある

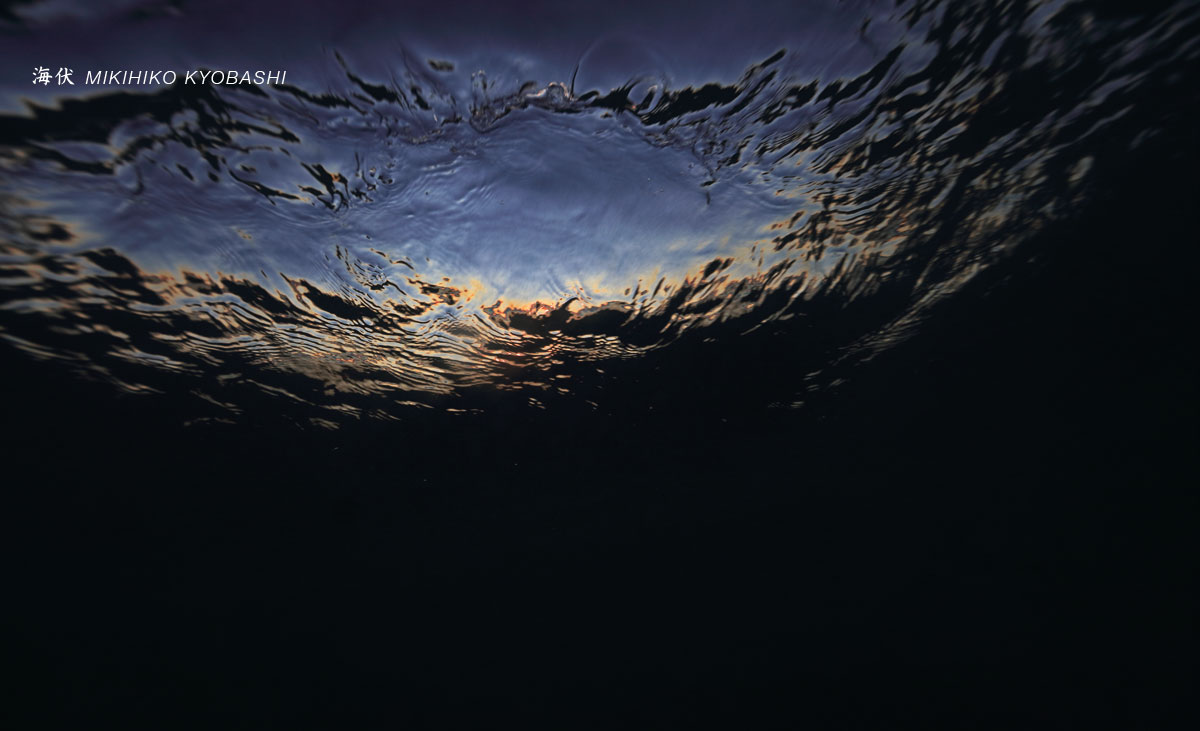

僕も海伏として、先人と地球の叡智を幾ばくか

山や海でお伝えできたら

幸いです

どうか皆さんも、穏やかな休日の日々

古いアルバムを引っ張り出して

ご家族やおじいさん、おばさんたちとの

思い出を語り

神棚をお掃除してください

我々がどこからきたのかは

知る必要もない

我々は過去の先人たちの純粋な想いが

どこに隠されてしまったのかを

風の中で知る必要がある

昔、嵐のハワイやフィジーの離島で聞いて

翌朝の大波にチャレンジした

ハービーハンコック RIVER Sweet Bird (カナダのジョニーミッチェルの1970年代の曲を、彼女と他4人の女性ボーカリストと)

滅多に聞きませんが

たまには音楽もいいものです