日本は神国であった

6世紀初頭に輸入され、巧みに流布された仏教

が神仏習合といういかにも、2つは1つに上手に混じり合い

日本の歴史が作られた様になっている

もちろん

日本の中央や武士や公家と

神様はおおらかに?

後からきた外国人である仏さんを(キリストはあまりの過激な一神教な為排他)

茶道(茶道の祖、千利休は切腹させられた)

や儒教や道教とも混ぜあわせていただき

絶妙な味になったのが

神仏習合だが

人間界の言葉通りには

混ざっていなかった

江戸時代まで伊勢神宮は、剃髪や僧侶の参拝を禁止し

女人も僧侶も中には入れなかったようで

五十鈴川はみもすそ川と呼ばれていた

平家が滅んだ壇ノ浦のみもすそ川と同じ命名

その後どういうわけか

宗派に分かれ檀家制度を強要され

寺と僧侶の威厳が強まり

のこされた身内も、なんだか煌びやかな衣装を纏った

僧侶にお経を詠んでもらわんと、タタリやあの世へ行けないのではないか?

本心は心

手を合わせた決まりモンクは

あっちは南無妙法蓮華経、こっちでは南無阿弥陀仏

しかも墓は買うのではなくオタクの土地を借りるのか?

90センチ四方で300万?

そんな不思議がまかり通る世相も

現代の霧

昔は神官や修験者が祈祷していた役割を

いつの間にか中国伝来の僧侶が請け負う

現実では

極楽浄土へ身内は行けますよと

お経をあげないと、あなたの身内は彷徨い

極楽へは行けませんという、暗黙の決まりに

幾ら払えばいいのやら

聞けば

お布施はお任せいたします

と

これまた政治家ばりの曖昧な質問と違う答え

親族は

まな板の上の鯉である

柳田国男(先祖の話)

いはゆる神葬式をして居る家々でなくとも

死んで(ホトケ)などと呼ばれることを

迷惑に思った者は昔から多いはずである。

日本人の志としては

例え肉体が朽ち跡なくなってしまうとも

なほこの国土との縁は断たず

毎年日を決めて子孫の家と行き通ひ

幼い者の段々と世に出ていく様子を見たいと

思っていたろうに、最後は成仏であり

出て来るのは心得値がひででもあるかの如く

しきりに遠いところへ送り付けようとする態度を

僧たちが示したのは(彼岸の遠い極楽へ送ってしまうこと)

余りにも1つの民族感情に反した話であった。

しかも僧侶達は、念仏供養の功徳によって

死者は必ず極楽へ行くと請け負っておきながら

一方では盆のたびにこの世に帰って来る

亡魂の為に棚教を読むという矛盾した行動をとってきた

(これはとっても幸せな遠い極楽へいかせると約束し、お金ももらいながら

この世の辛い修行を終え、遠い最高な浄土へ、特殊なお経と技で送ったのに

お盆に帰ってきてしまうから、またお経で極楽へお返しましょうという

不思議をさす)笑

仏教は六道輪廻の妄執を断ち

そこから解脱して彼岸に至る道を示す教えである。

そこ事を十分承知した上で

尚かつ死後も霊魂は此岸であるこの世のどこかにとどまり

年間に日を定めて子孫のもとを訪ねて饗応を受けるという

盆行事などにみられる伝来の信仰は

容易に消える事なく今日まで続いてきた

どういう上手な説き方をしたものか

二つを突き合わせてどちらが本当かといふような論争は終わに起らずに

ただ何と無くそこを曙染のやうにぼかしていた

と

いずれも祖先崇拝を中軸とする

仏教とは本来縁のないような宗教心意が

仏教を受容し始めてから千数百年も過ぎた今もなお

私たち自身の中に

強固に残留し続けて居る事実について所感を述べた

(神道の成立 高鳥正男氏著)

肯定も否定もない事実

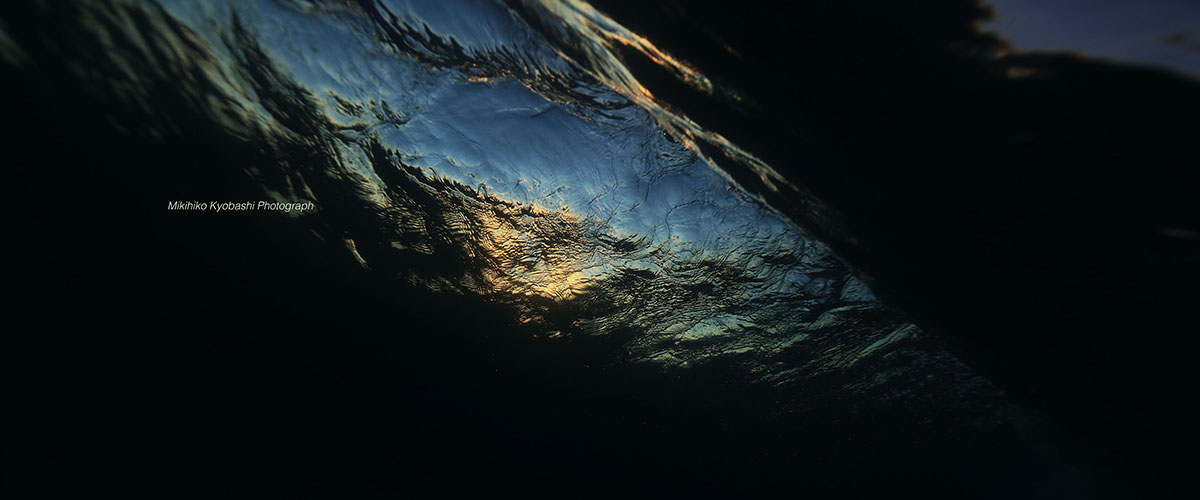

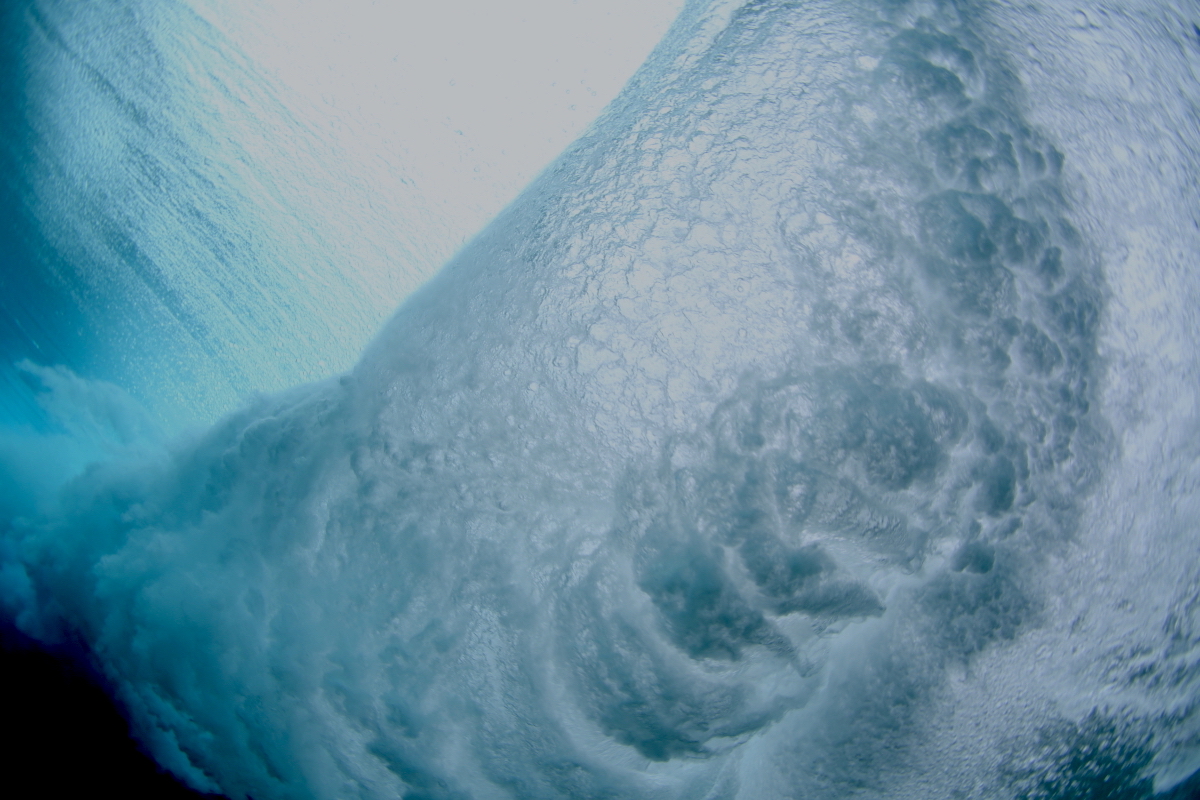

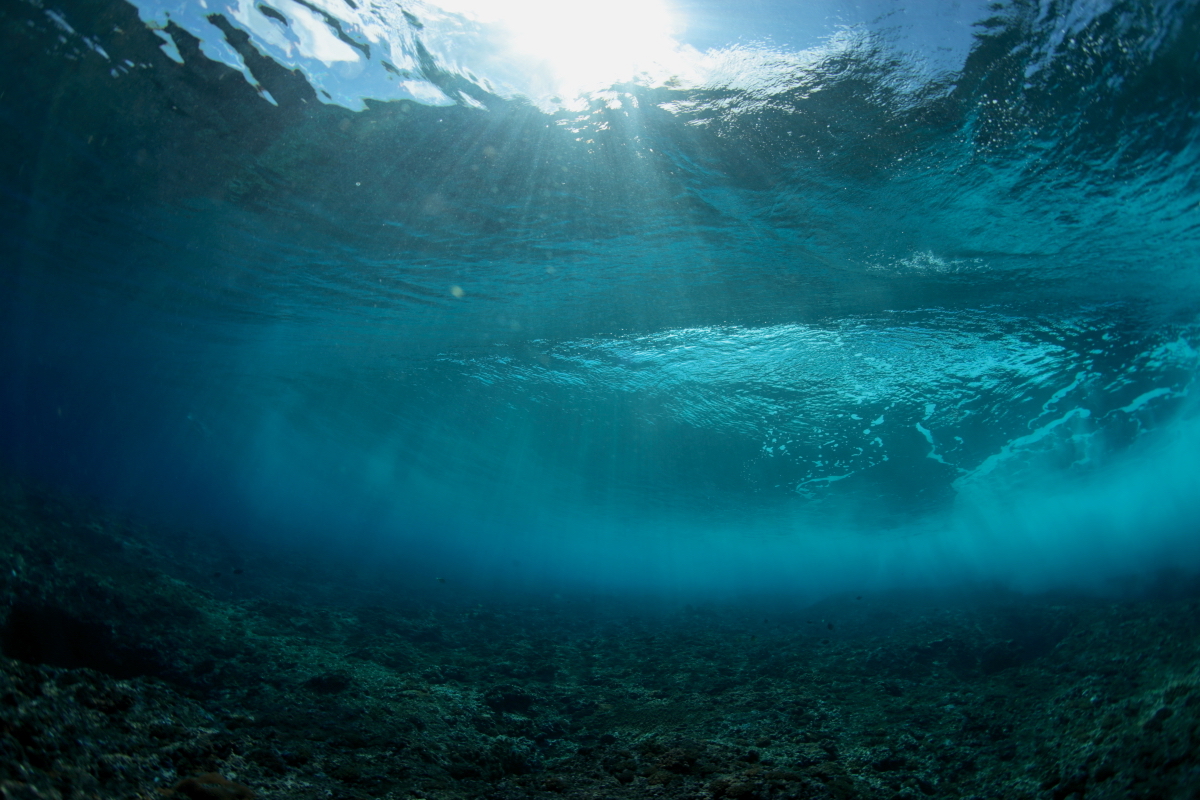

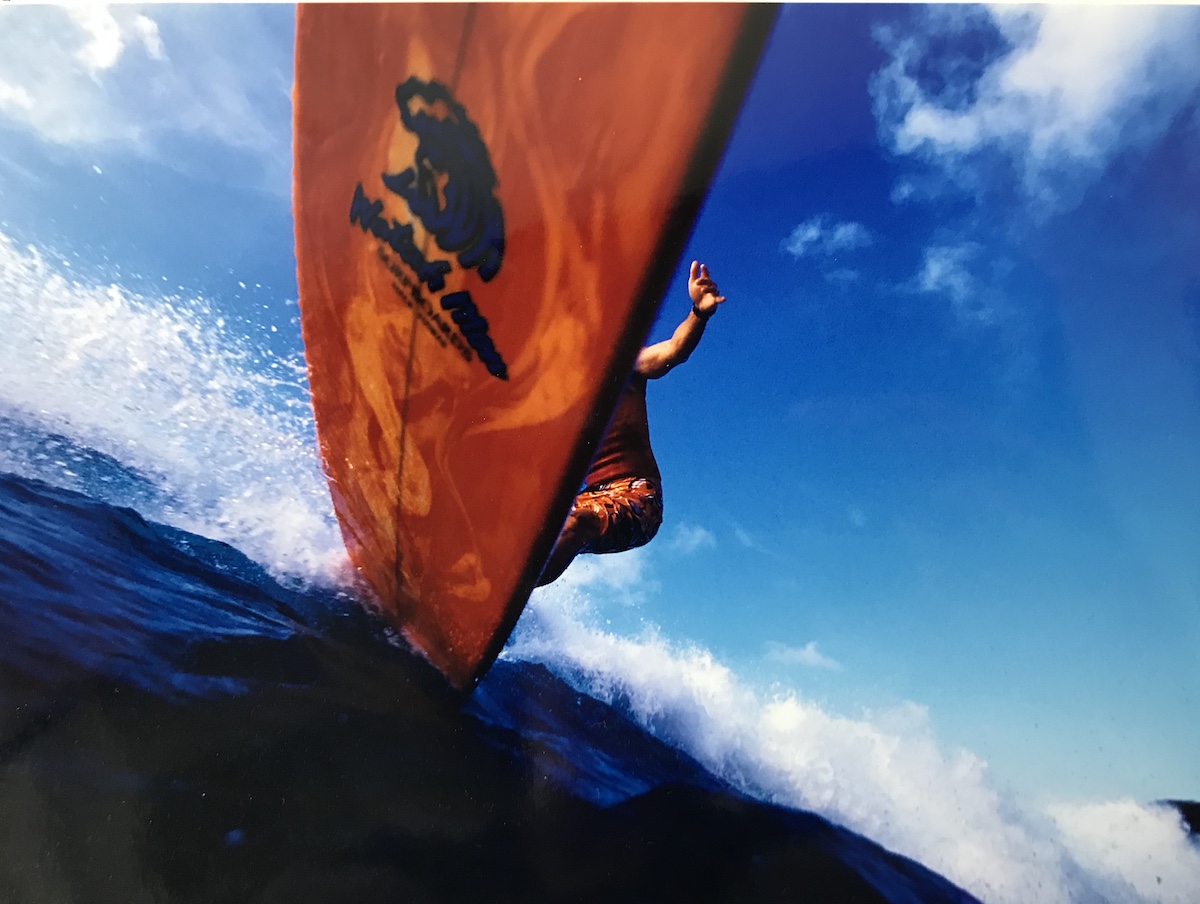

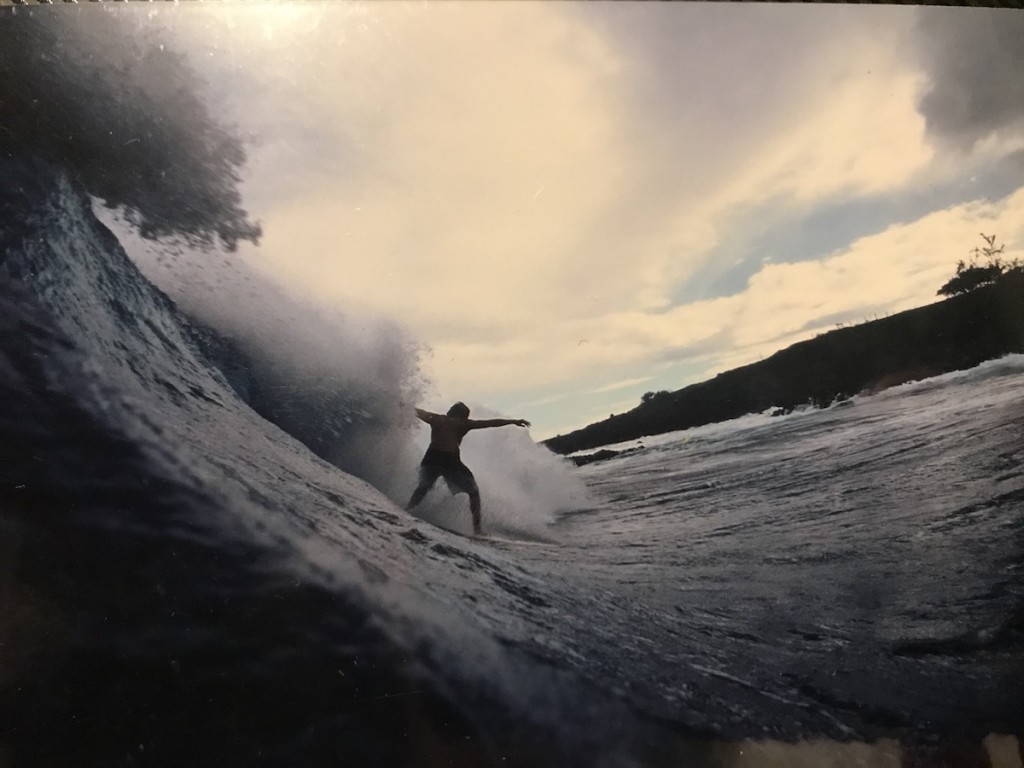

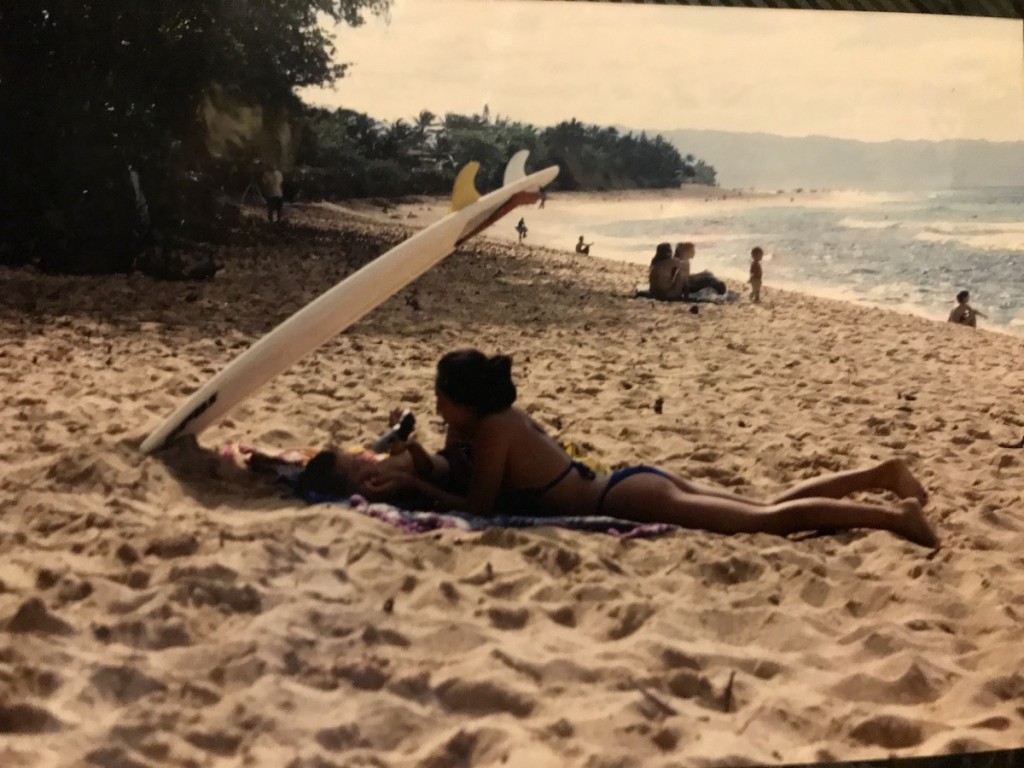

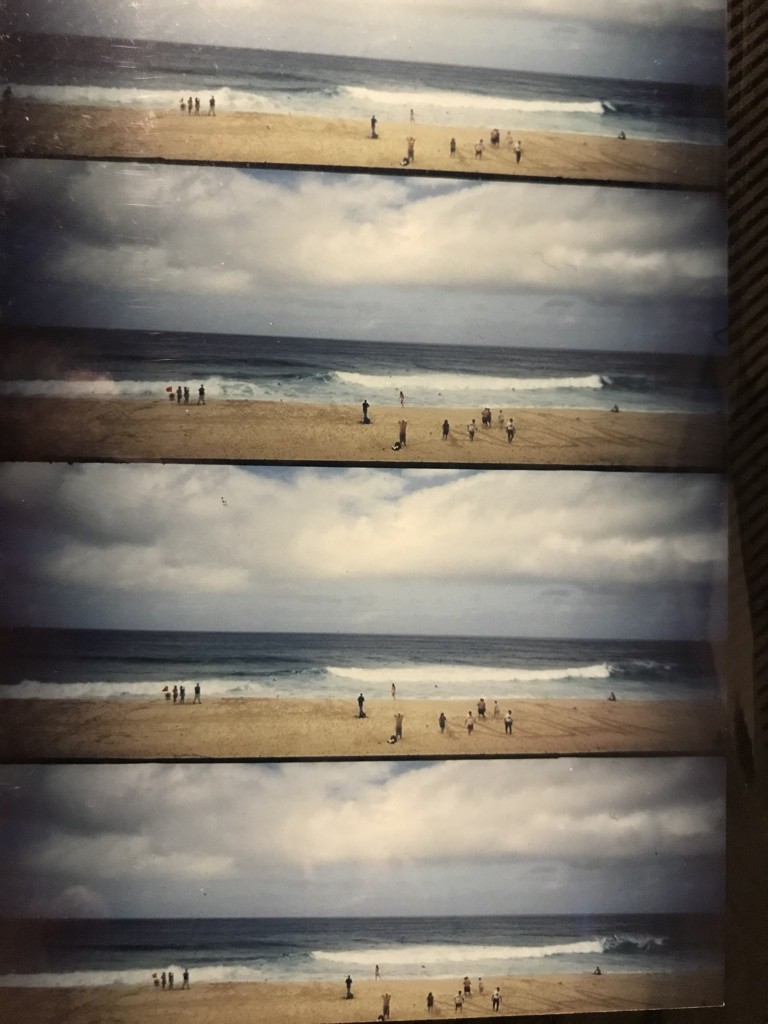

海は嘘をつかない

写真も嘘はつかない

嘘をつけるのは人間である

大切なのは自然に生かされ

自然に思いやる

自然に身を置き己の正直な

心根と非力な力と傲慢さを捨てる事である

海は日々生きて

揺れ動き、命を再生し

魂を綺麗に浄化してくれながら

滝と同じく波は

禊祓の場でもあると感じる

川から海に行くまでには祓戸の4人の神様がおり

人間界の汚れを浄化し再生すると

祝詞にもある

海の宮 おそらく竜宮城に

オオワダツミの神様がいらして

神仙界というらしい

海の中にも山がある

朝日を浴びたその海中の山々を祈る事

それが僕の約束の一つなのかもしれない