Uncategorized

Uncategorized

胆力

古武道の土居清師匠と一日

刀剣博物館から赤坂豊川稲荷の菊屋さんで

黒蜜のところてんをいただき

御供物をご奉納

融通稲荷というお稲荷さんがあり

御供物を捧げ

お賽銭を入れお願いをすると

お願いを融通していただけると言われています

その際1つだけ、社に置いてある

黄色い封筒を頂き

お願いが叶ったらその封筒に

お気持ちのお金を入れて

お賽銭箱に戻します

その横には

弁財天と龍神様がいらっしゃいますが

あまりに雑な池の防水工事は残念でたまらない

それはそうと

豊川は曹洞宗で武将たちや

江戸時代は大岡越前さんが代々大事にされていたようです

本家は愛知の豊川稲荷で

宿坊も泊まれます。

最初からあった神道の(白髭のじい様、で農耕の神)(狐は実は龍神様)

とはまた微妙に人間の解釈では違い

生きた人の心臓を食べる荼枳尼天(だきにてん)と

スライドして重なった神

で神社でないのに入り口に鳥居があるので

間違えて二礼 二拍手 一礼

されている方も多いですが

般若心経と

荼枳尼天のオンシラバッタ 二リウン ソワカ と三回唱えます

裏に恋愛?に悪用された愛染明王さんや

弁財天の奥に恋愛に効く?というと

なんですが

社があるので

いかにもそうした女性が多いです

出雲神在祭も

縁結び恋愛も御師によりひろめられ

江戸時代に作られた広告です(収益を増やす為)が

維持するためには神様も寛大なお気持ちでしょうか?

大国主はそもそも土着の神で

神様の世界の供養人とも言われています

それがいつの間にか、商売繁盛!仏教のうちでの小槌の大黒天と

これまた同じです!と誰かが言ったらそのまま

癒着した訳です

息子は 事代主=エビス様

弟は タケミナカタ=龍神

奥さんは100人以上

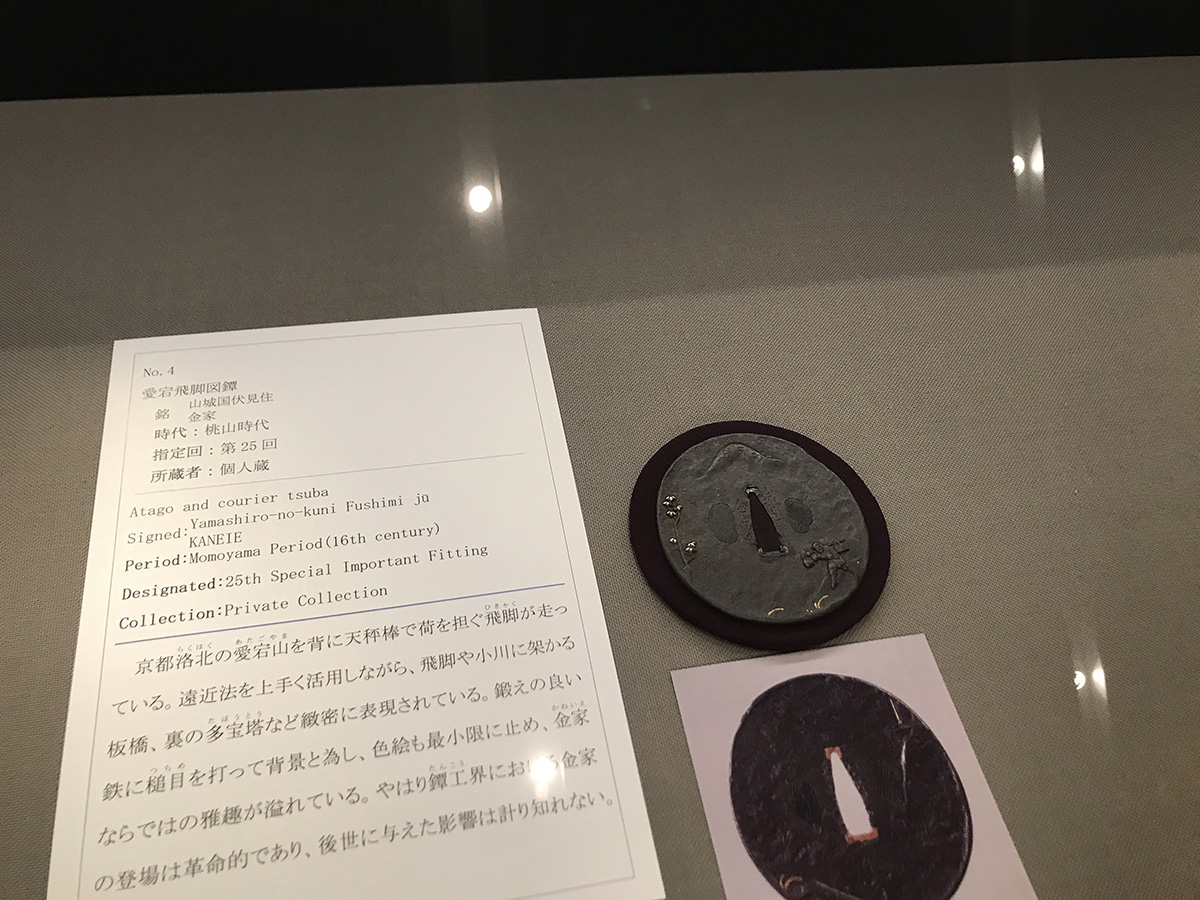

鍔は京都の愛宕の飛脚をモチーフに

造られた美しい工芸品でした

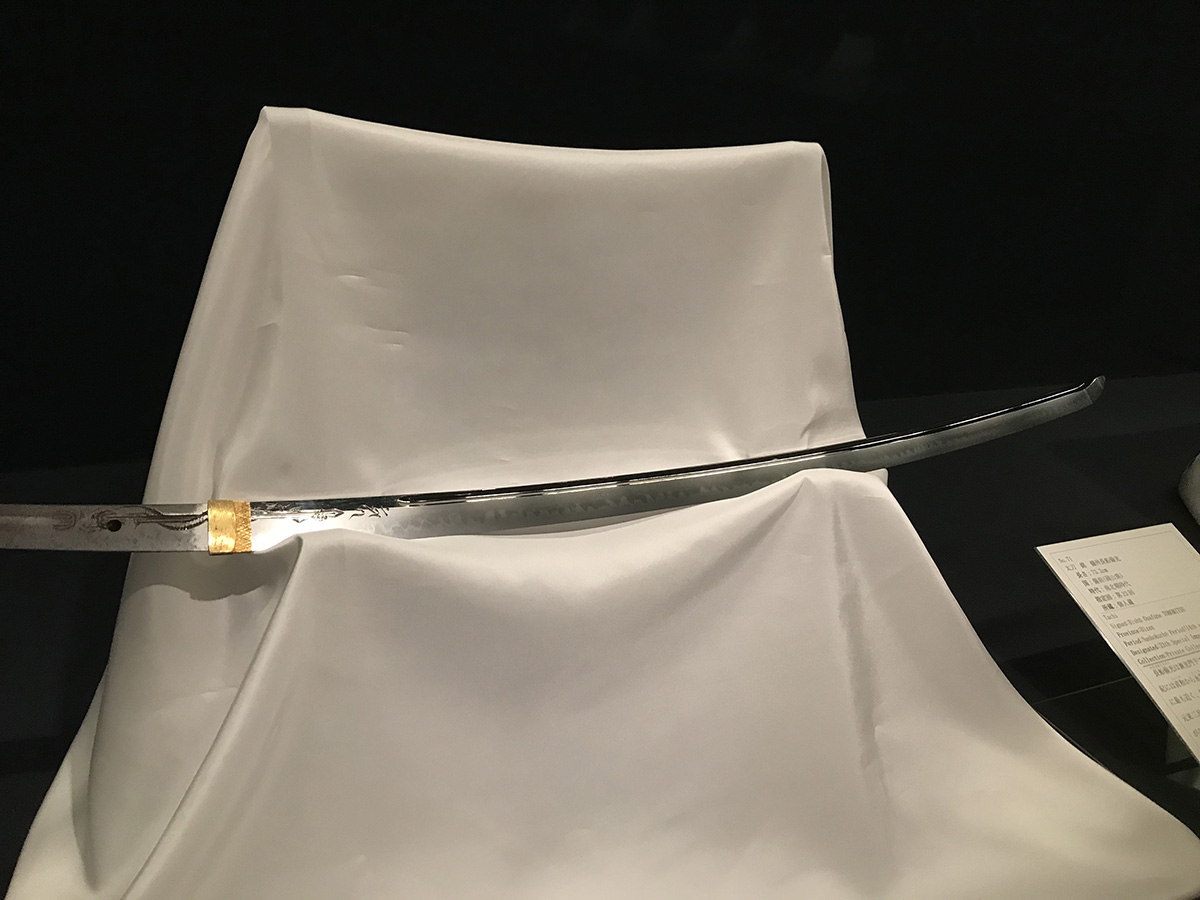

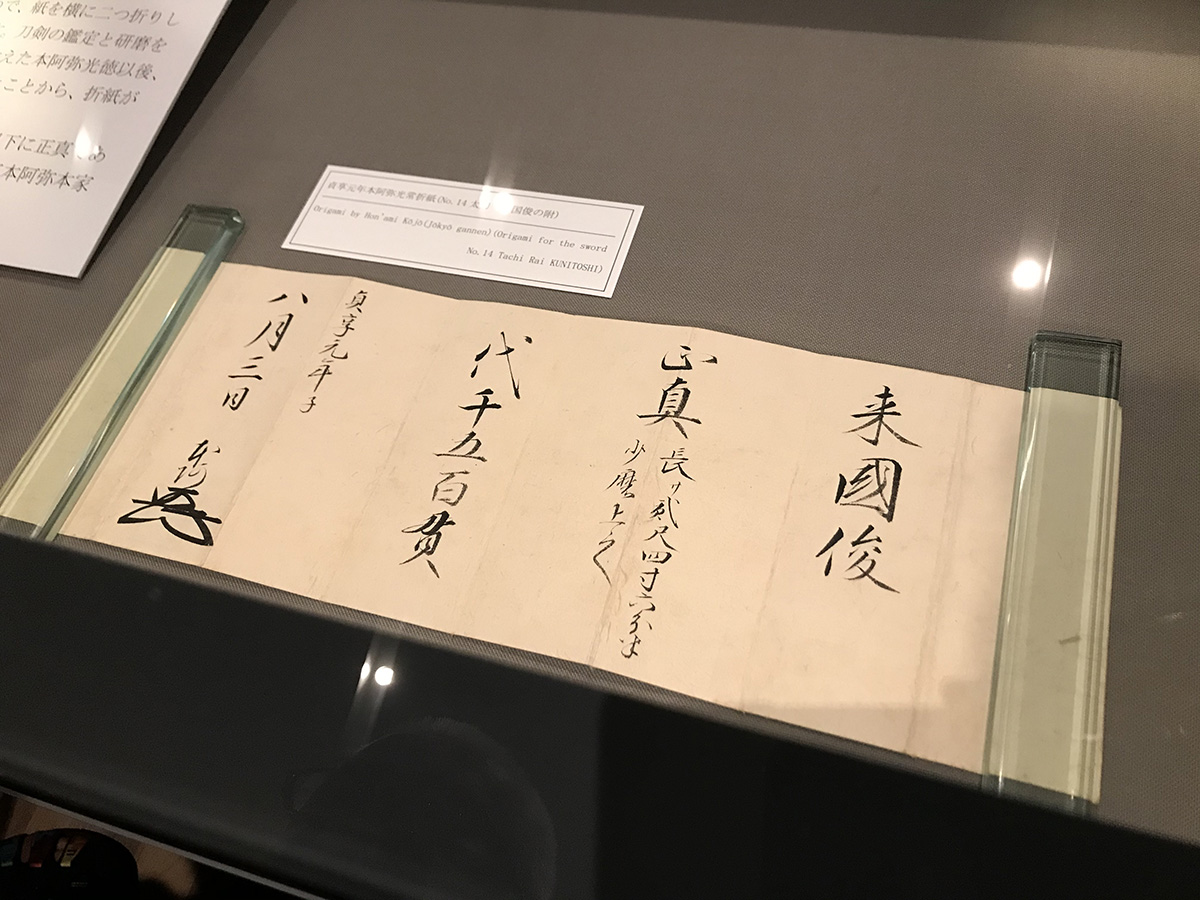

墨書きはいわゆる

これは本物ですという

俗にいう折紙

最もそれなりの人が書いたら

折紙になってしまいます

茶碗の箱書も贋作が多いですし

浮世絵協会を作っていただいた

太田記念美術館の楢崎先生に

お酒の席で頼んだら書いてくれたり

オリガミには人間味があります

最近爆発的高騰した北斎も贋作が多いですの要注意!

話はそれましたが

自らの正しいと感じた道を歩くと

土居師匠のよう風貌になるんでしょうね

組織にも協会にも属さず

多くの日本の武術家の先生のように

弟子や入門者が買う武道具やから

キックバックを受け付けない

野武士であり古武士の男の話し

真実に正心あり

海に正心を尽くす

神仏に礼を尽くし

頼むもではない

ルバング島で29年戦った

小野田寛郎さんもおっしゃっていた

当時の上官 谷口さんから

夕暮れのルバング島で訓示があり

というのは嘘で

本当に裏の任務があると小声で言われと思ったが

何も言わず

読んだ紙をしまい終わり!

と

聞いて

本当に戦争が終わっていたのか〜

急に腰がふにゃふにゃした

何のために仲間が死んだのか?

盗んだラジオや投稿のビラで

傀儡政権で表向きは降伏したが

実は違うと信じていたが

空を飛ぶB52はベトナム戦争の爆撃か

ガックリした

と

寝る時も斜面に寝て常に命を

研ぎすんでいらしたと

すごい話です

宮本武蔵はともあれ

小野田さん曰く

神仏は信じるが

神仏には頼らない

いい言葉です

土居師匠もよく常在戦場と話しています

常に戦場という心構えで精一杯生きろ

今は鎌倉時代のような争いがないが

そういう心構えで昔の人がいた事

自然や万物の中に生かされ

神仏を尊び

己の小ささを知りなさいと

どの世界も同じです

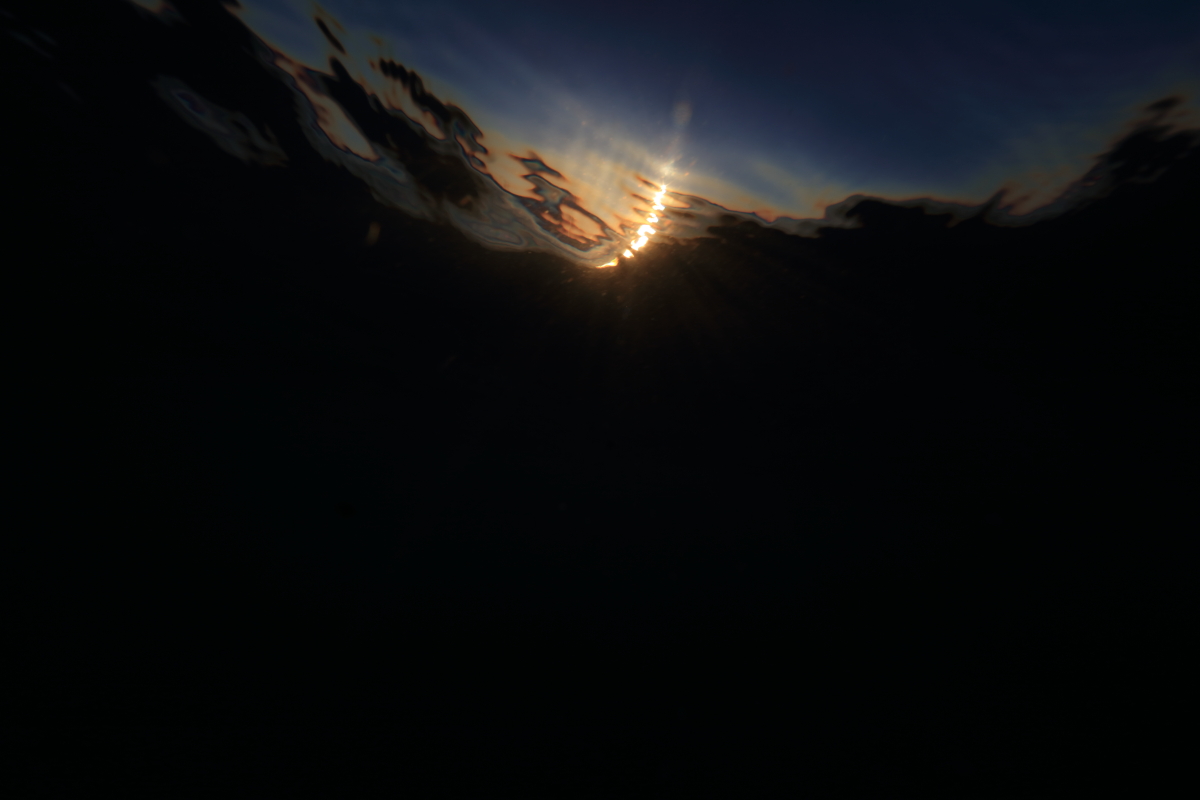

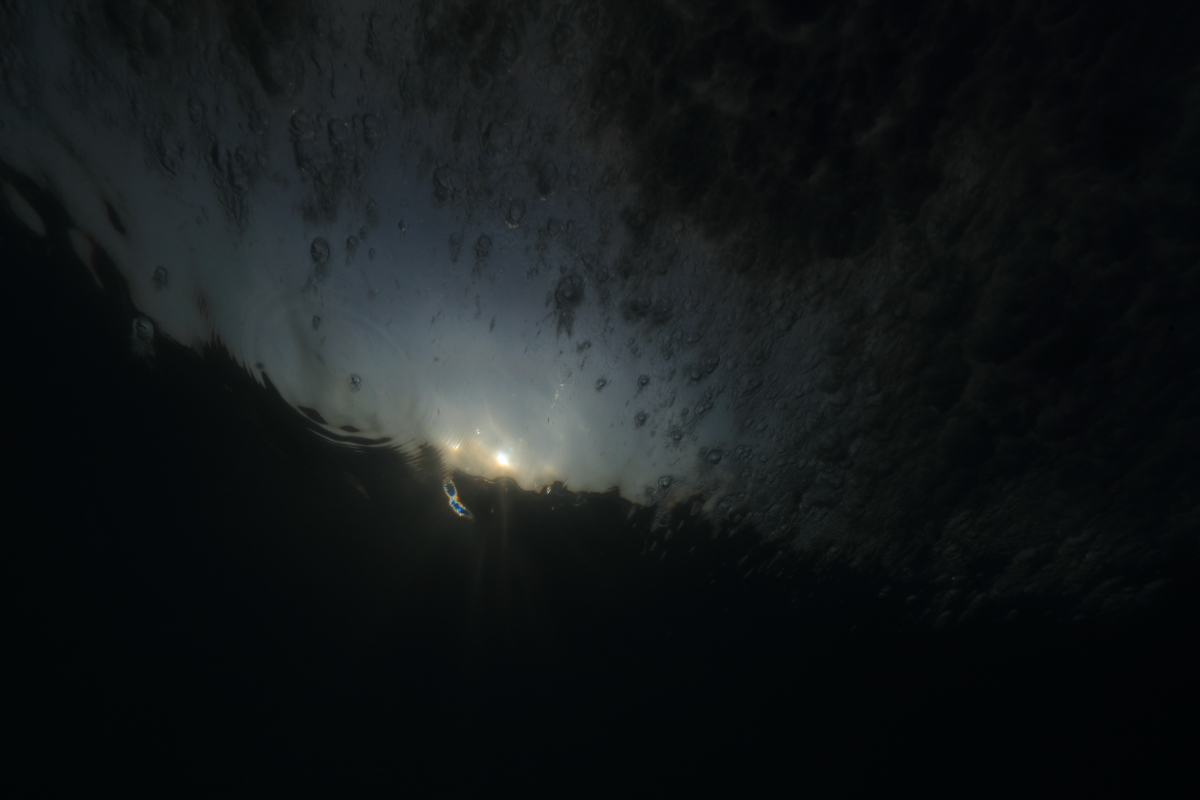

僕の戦場は海である

探し者

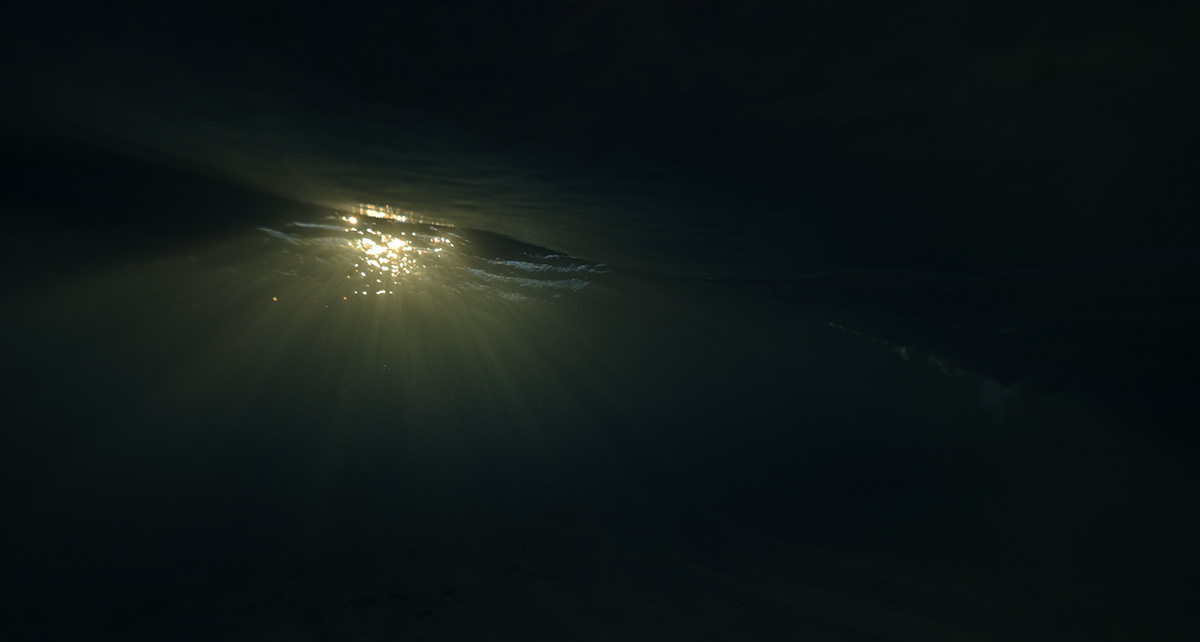

太陽は7色でできている

海の水を手ですくっても透明なのに

海に色があるのは、その7色の光が海に

透過し吸収される

泳いでいて

怖いのは波のたつ海底が見える場所の奥の

一面の濃紺の海

深い海底を意味し

水温も流れもかわり

何がひそんでいるやら

独特な静けさと見えない怖さ

息にも限界があることも荷担する

ここで大事なのは慌てないこと

考えすぎないこと

常に冷静に、海の水の硬さや

流れ、波の流れを指先で感じながら

指から動くこと

人はこうした海の中の山や

山の海に怖さと畏怖を忘れず

所詮人間様には敵わない

大きな力で遊ばれていると知ること

無理はしないが

少し無理をしないと

撮れないこの はざま は自分で

勇気を持って、己の力を客観視し

訓練し、経験していくしかない

片手

両足で泳ぐだけの

明朗な世界に己を探す

人の思惑を超える写真

今映画になっているMINAMATA水俣

その本人ユージンスミスは僕の写真の師匠の師であり、師匠の友だった。

トッパンのスタジオにいた頃

ユージンスミスが戦争ではなく、確かFordの日本全国の撮影や様々

現像を任され、アシスタントをしていた

いい〜親父だった〜

と

生前

よく口癖のように話していた。

戦争の報道カメラマンとして

アニーパイルやキャパと同じく

最前線に派遣され

その現状を写したが

サイパンや沖縄の配色濃い中の

追い詰められ自決へ向かう

悲しげな親子の表情や、ふと戦争を忘れ遊ぶ楽しげな子供たち

が自分の子供と同じようだと感じシャッター押し

アメリカ兵の死体など

そのありのままを写し

戦争屋どもめ!

と戦争のありのままを残そうとするが

これは、戦意を失わせる感情に触れる写真

軍の担当上官に

太平洋から追い出すといわれという

ドキュメンタリーだと思われた

自分の写真のほぼ焼かれた彼の葛藤

やがて砲弾の破片で重傷を負い

カメラから離れたが

数年後

セントラルパークを歩く

2人の子供の姿を写し

人に見せたことで

「人」ドキュメンタリーに戻ったのだろう

誰も当時は蓋を開けようとしなかった

小和田雅子さんのおじいさんの江頭のチッソの引き起こした

化学肥料工場から出る水銀中毒

の人々を水俣にアイリーンとすみ写していく

やがて

千葉の五井のチッソの住民集会で

雇われた輩に、カメラを壊され、暴行を受け

怪我を負うが

俺は恨んではいない

と言ったという

体の中の砲弾が痛くて

それは大変だったようだ

カメラ

いや

1枚の写真が人を動かす

揺さぶる

カメラマンを奮い立たせる

また写した1枚には

不可思議で正直なありのままの空気と心象や

奥にひめる何かが残る

写真機こそ現代の発明の

最も優れた、地球人を如何様にも変える

1枚に立ち会える瞬間

を残すものだと思う

カメラがなければ1枚は残らず

ユージンや柏原誠がいなければ

彼らの人生観をも揺さぶり変え続ける

1枚はなく

彼らの死後

僕たちの立ち会えない時間と

時間を変え

その場の生きた時間と風に

立ち会える

そんな1枚に自ら独りで立ち会うこと

被写体に溶け込んで、近くで写すこと

その相手のキラリ!とひかる

瞬間を少し先に感じて

その時には思い切り押していること

感じたまま

その風に溶け合うこと

ユージンや柏原が命をかけて

歩いてきた山道が

時を超え

教えてくれている

写真は嘘をつけない

嘘をつくのは写真屋だ

合成も修正もない1枚

僕は海に命を賭す

繋がり

生まれ育った

茅ヶ崎は柳島の厳島神社へ奥には、半蔵坊(天狗さん)と猿田彦、道祖神、白龍、青龍

石碑には、明治31年4月17日午前3時出現とある

厳島神社というように(弁財天)市杵島ひめ様を祀る

(龍族をまとめるかた)

でたんだな〜

ここ

そして

香川の高台、富士山が鳥居の間から一望の

出雲大国主の次男タケミナカタ(龍神様)を祀る諏訪神社へ

その昔は茅ヶ崎は美しく、投網で小魚を獲る

広大な芦やよしのはえる水郷地帯

それを昭和39年以降宅地造成のために

全部埋めてしまった。

神社へ行くと御神酒が

実は2年前偶然、代々木八幡のリズムという

オリジナルの知り合いの靴屋さんで出会った

モンドさんという、植物で空間を飾るかたと出会い

なんとお住まいが神社の近くとわかり

ごじつ一緒にお参りをした

すると

僕が代わりに御神酒を捧げます

との言葉通り

今までは僕のおいたお酒がそのまま

放置されていた社とお稲荷さんに

新しい御神酒が置いたあった

ありがたいことです。

ありがとうございました。

ホウキで落ち葉を払い

1年ぶりの参拝

また出雲へお父さん(大国主)お兄さん(事代主)の

元へ行ってきます

森羅万象

撮影へ

人は波

お祭りは神事

御神輿は氏神様を

のせ近所を散歩し

1年の無事とその豊さに感謝し

神様の目には見えない御神徳を行き渡らせる

神様を上から見てはいけません

という古来の決まりも無視され

歩道橋やビルやマンションから

眺めたり携帯で写真をパチリ

天皇陛下にスマホを

向ける時代

何を言ってるんだと

言われようと

違うものは違う

それはそうと

数千年続くお祭りも

1年に1度しか会わない人が多く

写真を残していくと

あれ?

毎年、毎年、爺様たちは

この世から消えていくが

祭りの作法は受け継がれていく

ジーンズを履き

滝も川も破棄され

山も造成された日本で垣間見れる

古来からの日本の姿

人の命は

木々や珊瑚より儚いものです

それはそうと

写真の人は

五反田で居酒屋元

の店主

極真空手のげんちゃん

ファイヤーキングにもきてくれて

お祭りでは彼がいないと

どうも物足りない

一日中4トンの木製の御神輿にくっつき

朝から晩まで担いでいる

お祭りの人の姿は

本当の美しい

無条件で1つのこと

神ごとを通じた時間は

着飾ったプロのモデルよりも

自然なすごいオーラ

こうした男たちの熱意と憶いが

神仏とともに国を護り、人々を正しい方向へ向かわせます

波は人

人は波

少し先を読む

太陽が消え始めると

海は風が吹き寒くなった

太陽が消えかかる15分

後で見ないとわからない写真

不可思議な1枚は

ファインダーは覗かない

覗くとあの小さな窓で

作者の思惑と恣意で絵を作り

きな臭い写真が出来上がる

いい写真を撮ってやろうという捏造中に

本来のキラッとした瞬間も逃す

波の1枚は人の写真と同じ

見てもいいが一瞬見ながら押す

動きながら人の動きを感じて先に押す

うまく言えませんが

波と人は波動です

同じです

海での遭難は

体温低下 ハイポサーミア

やパニックになり溺れていく

もうだめか

駄目だ!

あまりの過呼吸と波に飲まれた苦しさで

心が折れ

諦める

最後は呼吸を止めて

す〜っと意識を失う

限界は自分がきめている

もったいない

浅い呼吸は全てを負の連鎖へ

筋肉の疲労と酸素が行かなくなり

カチカチに動かなくなる

これは乳酸が貯まるわけだ

無駄に水を無意味にかいたり

するうちに、どんどん筋肉が疲れ

体力が奪われていく

離岸流(カレント)がある場合は

斜めにどこでもいいからゆっくり

泳ぐ、

心理的に人は1歩踏み入れた海岸に

戻ろうとするが、戻れない場合もある

臨機応変

平泳ぎでもクロールでもいいが

クロールと平泳を合わせて帰るといい

いわばは避けながら

もし沖から波がきたら

その波に乗り戻る

ライフガードも知らない

海で遊ぼことが大好きな

海や川の子供たちの水難を

無くしたい

片手にカメラ

片手でクロール

足には足ひれ

人様の海という家に

お邪魔するのだから

最低限の道具でいくと誓った

とにかくすみません

お邪魔します

と思うこと

昨今海はゴミ捨て場

千葉の海岸で夏によく見るのは

バーベキューのセットをそのまま

捨てていく

空き缶もポイ

海の怖さと美しさを知れば

そもそもゴミを捨てるなんて

できないことだが

教わらないと

できないほど

人間界は自然から隔離した生活になり

そうした感覚を失っている

自然の怖さを遠ざけるほど

人間は宇宙や海をバカにする

もう少し

小さな頃から

山河の時間を増やさないと

結局は自分たちの首を締めていることすら

気づかない1日を流す都会の暮らしにスタックする

記憶にないという政治家先生が

のお上なお喋り

は海で死にます

いいですか

1度、波を泳いでみなさい

記憶にないなど言ない人に生まれ変われます。

本当の話しをしないと

信長のように冥罰が来るんじゃないかな

人は器 松本ヒデさん

ミラノであった

レ オステリア アピ

のヒデさん

器にその人を表す

我々とは逆に

器に人の心を表現できる人

独特な盛り付けと丁寧な作品に

フェラーリやアルマーニからも料理の依頼もくる

素材が茹でようが、煮ようが生き

舌が知らないソースの不可思議で絶妙な味

に世界の人々が来ていた

そんなヒデさんは

日本に戻り

八ヶ岳高原ロッジの1週間だけの

レストランで腕をふるい

そこでの展示のお話をいただき

そこにたまたま来られた

伊豆大島に先祖を持つ弁護士の先生

をご紹介いただき

大島の波浮港を望む

事代主の奥さんのハブヒメ神社をお参りしに

一緒に大島へ行き

ファイヤーキングでは

出雲(大国主、事代主)

の作品まで

飾っていただいた

不思議な潮流をミラノから流してくれた

ヒデさん日本での

お店を楽しみにしてます

今場所を探し中です。

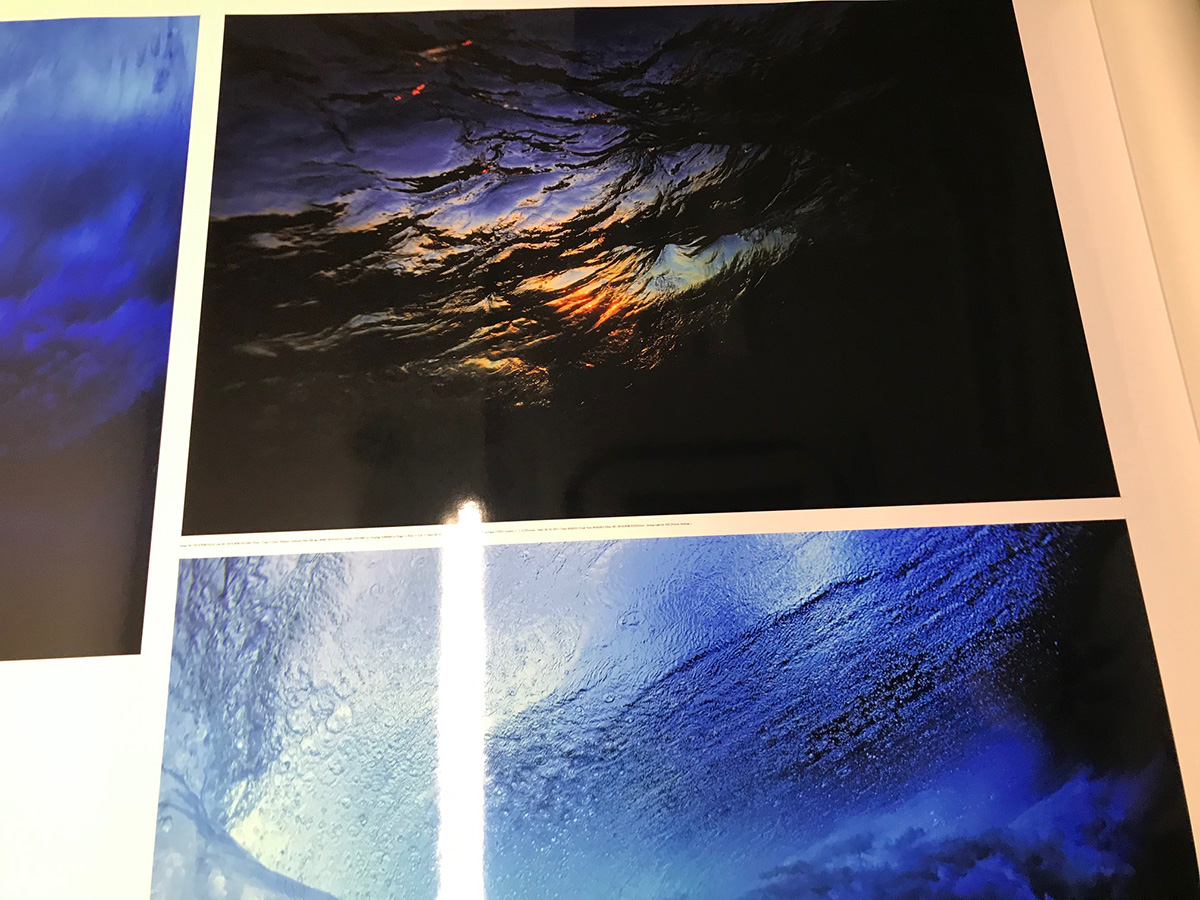

波の裏

この日から20年

はるかフィジーの最果ての島と

村人は元気かな〜

フィルムを詰めたカメラを握りしめ

波の中を逃げ回り

飲み込まれ

壮絶な時間だった

1時間泳ぎ

小さな窓から見える

フィルムの残り数を

みると

なんと0のまま

また泳いで岸まで30分

怒らない、怒らない

自分が悪いと呟いて

恐る恐る謎を開くと

カメラの中からフィルムが消えていた!

入れ忘れた・・・・

またフィルムを詰めて

沖へ向かった

そうしたら

撮れた1枚

謎

当たり前のように

沖の波でひとり

大波がきたら潜り続けた時間は

精神的に強く育ててくれる

黙って武者修行

どうせ大して泳げず

波に溶け込めず

体で経験を教わるしかないと

わかっていた

日常では決して行かない

波の中

命の儚さと宇宙と海の美しくも恐ろしい

はざまに身を投じた

夕方

空も隠す波の壁に包まれ

まるで漫画のような瞬間を大笑い

浮き輪もなければワラもない

胸に恐怖が集まっては消え

集まっては残り

今思うと

あの容赦ない美しいこの波

があり

今がある

大胆に

思い切りやってみる

ネットや頭は捨てること

変幻自在波の裏

遅いことなんかない

とにかくなりふり構わず

やること

頭はすてろ

経島

日御碕の夕陽

フィジーの最果て

自分がもはや人間という垣根もなくなる

一瞬の差数メートルで

この大波に巻き込まれたら

相当な問題をも跡形もなくする絶対的な力

怖いと思うと

体が萎縮して

逃げ込む角度が甘くなり

潜る勢いが落ちれば波にそのまま

引き込まれ

緊張したら余計な体力を使い

腰に力が入らず

負の連鎖だ

余計な力

余計な頭

余計な動き1つで逃げ遅れる

逃げる隙間を少なくするほど波の中に入れるわけだが

相手は高速で動く雪崩

その雪崩を数十センチでかわし

水中で回転してノーファインダーで

撮るなどとても出来ない

何百回も潜って波を切り抜けないと

ここにはいられず

一回でもミスれば波に引きこまれ

浅瀬のサンゴ礁で大根おろし

次から次へと迫る

波に心を潰され

頭を固い珊瑚の岩に打ってあの世へ

ライフガードもな誰もいない

天然の太鼓の呼吸のままの、美しい海は

その力も半端じゃないが

人間を自然に正す力がある

プールのタイムもバタフライも

写真機の技術は要らない

勇気と大胆さと

無の境地

あとは運のみ

単純明快だ!

写真は

巨大な波が一度崩れ

次の波が無風の空間で崩れながら

光を巻き込みながら動いていく

水中には振動と波動が風を生み

水面に水中から絵を描く

人間の破壊を受けていない海は

本当に美しく

本当に霊気に満ちて

見られていると感じる

全てを捨ててここにあえて

カメラを片手にフィンだけで泳げば

宇宙の叡智と海の真髄を知る

ファイヤーキングし終了

出雲

人は器

もう何年も前

山梨の標高2000mの山寺に住む望月さん

元は宮大工

今は山寺で働く

歩くいて登るしかない

このお山は

様々な人生と浮き沈みを全て見て

受け入れる

池には女性の龍神 弁財天 七面大明神が住むという

伝説が一面に漂う

そんな望月さんと

ぽゆろぽつり

寒い冬に暖をとる畳の小部屋で

話す時間が好きだった

長い人生を

くぐり抜けた男

現実

日蓮宗な為(日蓮宗は突出して多い)

いろいろな新興宗教の方々もきますが

山は全て無味無臭

その昔は修験者たちや村人が大切にしてきた

山の聖域も、七百年前に日蓮亡き後、弟子がここに

祈りばを設けたのが始まり

信心は無味無臭

人に勧めたり

強いいるものではないのです

海に行けば

その答えは

全てある

他力ではない

自力で旅をして悟れと言った

お釈迦さんの教えも変質した、日本の仏教

日本人の間違えやすい罠

お坊さんに高額なお布施でお経をマニュアル通り

読んでもらわないと、極楽へ行けないのは嘘

なぜなら

49日までお金を払い、しああせな先祖たちや花鳥のいる極楽へ

私がいかせます!先達にと

請負いながら

お盆になると毎年

帰ってきちゃうから

お経読まないと・・・

いくらかお布施包んでください

という坊様はすごい神経

極楽へいけるようにしますと言った

約束はどこへ?

帰ってきてもいいでしょ

きっと皆さん木から落ちた

虫でないのだから

ちゃんと自分で帰れます

僕たちの計り知れないお力で

現世と極楽浄土の霊界?を行ったりきたり

仮にどこから子孫を想い

子孫の成長を見守り

懐かしんで

帰ってきてもそれは家族だから

いいわけです。

まな板の鯉の我々

そもそも

お釈迦さんが絶対無二でないから

お釈迦さんお教え(あくまで教え)

の通り生きようとするから

無理が出る

宗教はす所詮この大宇宙や海や山の

黄金律な摂理には無理がある

なぜなら人間界の思惑

つまり1枚の写真にその時はなかった題名をつける事と同じ

心晴れ晴れ

海へ行く

悠久の時間が記憶し

全てを包み還す

海でそれぞれに感じる事

TVや他人のいう通り

にならないこと

黙って裸で海へ行く

光の影

出雲

出雲大社を下ると

海にあたる

稲佐の浜と名付けた海岸は

実は何十キロと続く砂浜

神仙界の霊を鎮める大国主が

天の神天照の強制的?な行いにより

譲ったとつたわる

全国の氷川神社は

この近くの斐伊川から

きたの熊野信仰の流れを

時代がその川筋を創っていく

御師による資金集めと布教や和歌に通じた

芸能的な一面も持つ営業活動

の尽力により、今のように情報が過剰でなく

届かない時代

足と心で伝え

口伝で日本に各地に染み渡った出雲の物語り

秋になると

江戸時代中期に人為的に造られた

神様が集まる神在祭と仏教の集合を

巧みに解け合わせた、大国主=大黒

息子 事代主=エビス様

次男 タケミナカタ=龍神

伊勢神宮の古い文書には

長野諏訪に追いやられたタケミナカタは

金星で星の神

香香背男(かがせお)と同一だという

この星の神は忍者たちも崇拝していた

同時に南から来るセグロ海蛇

が海岸に打ち上がるという

経験に基づく

海洋民族が福岡糸島付近に来たように

この地にいた出雲族のおおもとなのか?

海の信仰を山や人の暮らしに

溶け込ませた、海の狩猟や祈りをする

龍蛇信仰が盛んになる

この海はそんな、龍蛇、天照と須佐男さんを祀る

日御碕神社

冷たい海と海底に沈んだ古代の祈りば

きっと霊界とつながる

不可思議な場を古来の方は読み取れたのだろう

今の人間は遠い存在のように

聖域、神域と呼ぶ

海に御神酒を巻き

貝をふき

祝詞を捧げ

ペットボトルや漁具の破片を拾い続けた

気持ちが引き締まる

絵も言えぬ強い力に見らている海

山陰の海は誰もきにせず

どこもゴミだらけな現状

都合よく神々にお願いだけして

海を汚す人間界

如何なるものか

黒

器に例えれるなら

黒茶碗 銘は浦影

裏は海岸とか岸辺、入江

黒には色がある

黒は様々な色を解け合わせたいろ

絵具なら赤と青で黒になる

あらゆる色を混ぜたら

結局は黒に

黒も見ていると

いろいろな線や影が見えてくる

波の中で起きていることが

人間界の黄金律で

究極の美の結晶だと思う

波の裏

海岸の裏

人間界の周波数の違い

土は使わず

作者の思いも策略もない

あっけらかんに1人

冬の海の中1208

ハワイ真珠湾で亡くなった54人のパイロットと9人の潜水艦の若者

時代は刻々と過ぎ去り

同じ日に焼きついた時間を

今はもう観る人はいない

わざと命をかけられる事は贅沢だ

彼らがいた時間と

勇気を忘れずに

光は過ぎ去っていくが

たとえ二十歳を出でずに死んでも

どうその光陰を引くかに人の一生は決まる

遺書を残した

空母飛龍の艦爆搭乗員 清村勇さんは19歳

適当な1日ではなく

その瞬間の生きている影を知る事

この1枚の作為は

1つだけ

泳いでここにいた人が

東から海を射抜く瞬間の前を押してみただけ

ファインダーも見ない

1秒の500分の1

透明な水に悠久の記憶を持つ海が影を落とす

海と風と太陽はエネジー

目には見えない風を

観ること

先人が尊んできた時間は

ずいぶんと消えかかり

見えない今

その今のにも必ず目では見えない影がある

光の走り抜けた後にも、影がある

透明だから

あるわけない

光に影などありわけない

と嘯く学者の頭ではない験

黙って

黙々と

心あっけらかん

やり続ける事

やがて気づくと

遥か遠くから、海岸に蛇行する足跡は

自分の道だと気づく

頭は捨てて

胸か入る

フリーダム

巡る

海の国

仕込み

Blue Gray

五十画廊さん

僕の田舎下関の壇ノ浦

その壇ノ浦で

入水自決した平知盛

子供の頃からお参りに行く

赤間神宮のちょっと怖い裏の森には

お線香の絶えない平家一門の墓所が

共に海へ飛び込んだ

伊賀忍の祖先、伊賀平内左衛門家長さんのお墓もある

家長さんは服部半蔵の祖先で

落ち延びて伊賀に帰ったとも

伊賀のちがち城跡にも

年に数回お参りへ

国芳の弟子

落合芳幾さんの浮世絵

オーナー土屋さんのおめがねにかなった

程度の良い浮世絵を良心的なお値段でご購入もでき

明日9/1からは、特別展示も開催!

ぜひ!

神保町 五十画廊さん

桜の木にほった何枚もの色分の板を

寸分狂いなく、彫り、摺った職人が消えて130年?

今様擬源氏 新中納言平知盛 1864年

色のせなし!

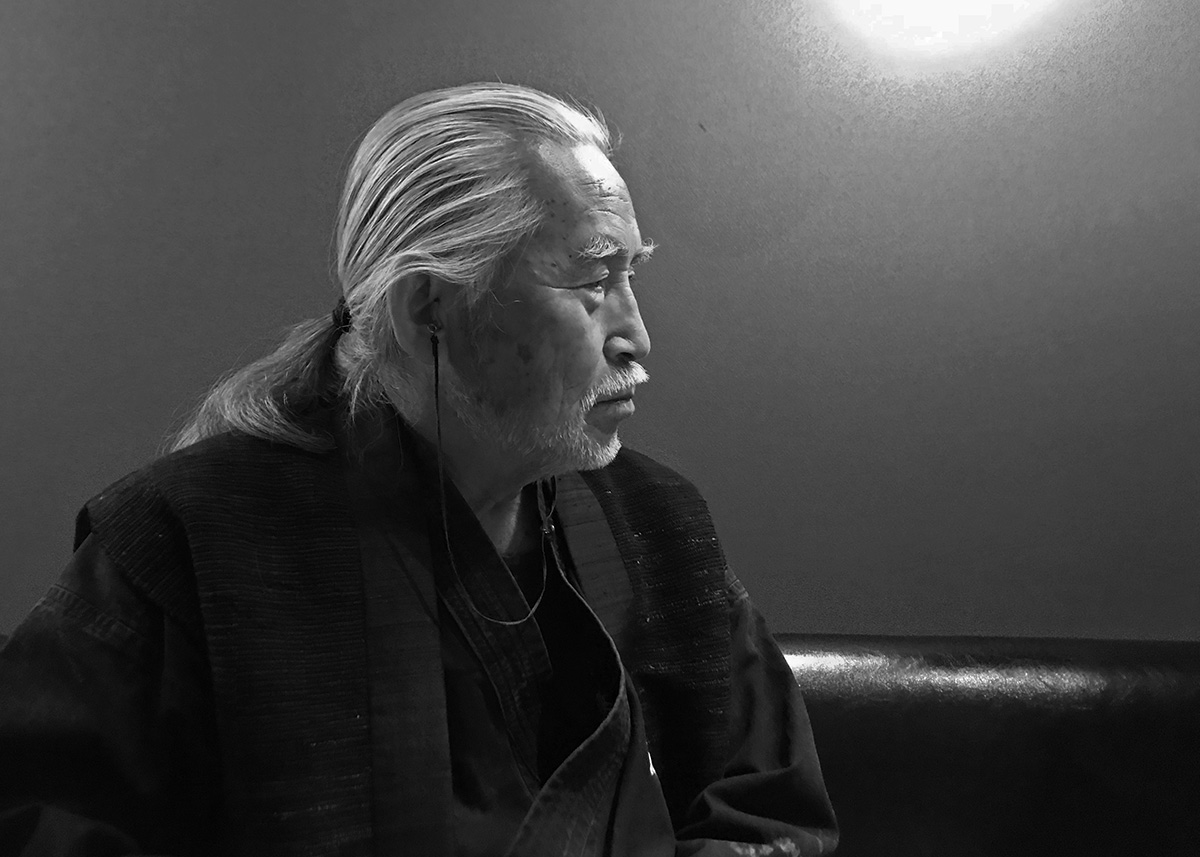

人は器 土居清

古武道の師匠

土居清

6歳から四国の禅寺の和尚に

剣を叩き込まれ

荒波の人生を超えた人

弟子はとらず、無名の山のさく花のような男

現在弟子はわずか約10人

2日間、千葉県の海の目の前

鋸山の道場開きと、演舞と試験

は緊張しました

実践的な古来からのかた

倒した相手を敬意を払うかた

刀についた血を飛ばしさやに入れる、血ぶり

納刀の美しいながれ

これは今考えたものではなく

数百年前から、人から人へ伝わった奥義

日本に数千年、普通にあった刀の斬り合いがなくなり

どのくらいか?江戸時代とすれば150年くらい?

いずれこの技や、神様との対話を秘めた技や動きが

絶滅する日が来るのだろうか?

体術的なことは海と同じく円運動

大胆さと臨機応変さ

禅を溶け合う穏やかな心と死生観

他力ではなく自力の武士の事実な生き様と溶け合った

茶道、禅、芸術、生き死に

様々な処方で吸収され息づく古武道

不思議な魔力と験力が宿る気がする

永遠にわからなくていいことは大切

守破離

師匠が言った

守 最初はひたすら師匠の言うことは絶対で守るのみ

破 経験を積んでいき、独自に試して越えようとする

離 動きを錬磨し独自の手段を開眼し離れていく

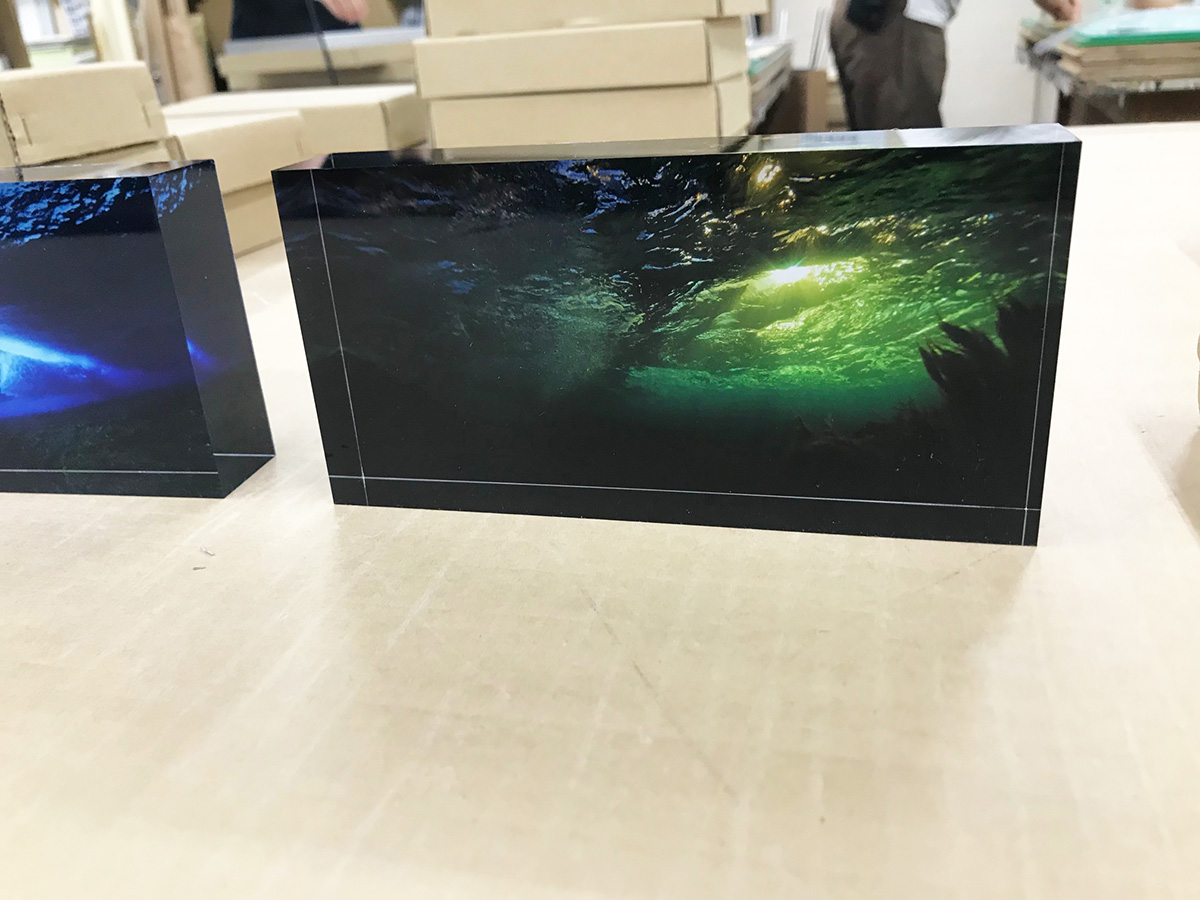

個展へ

Fire King Cafe 9/6(月)~10/11(月)

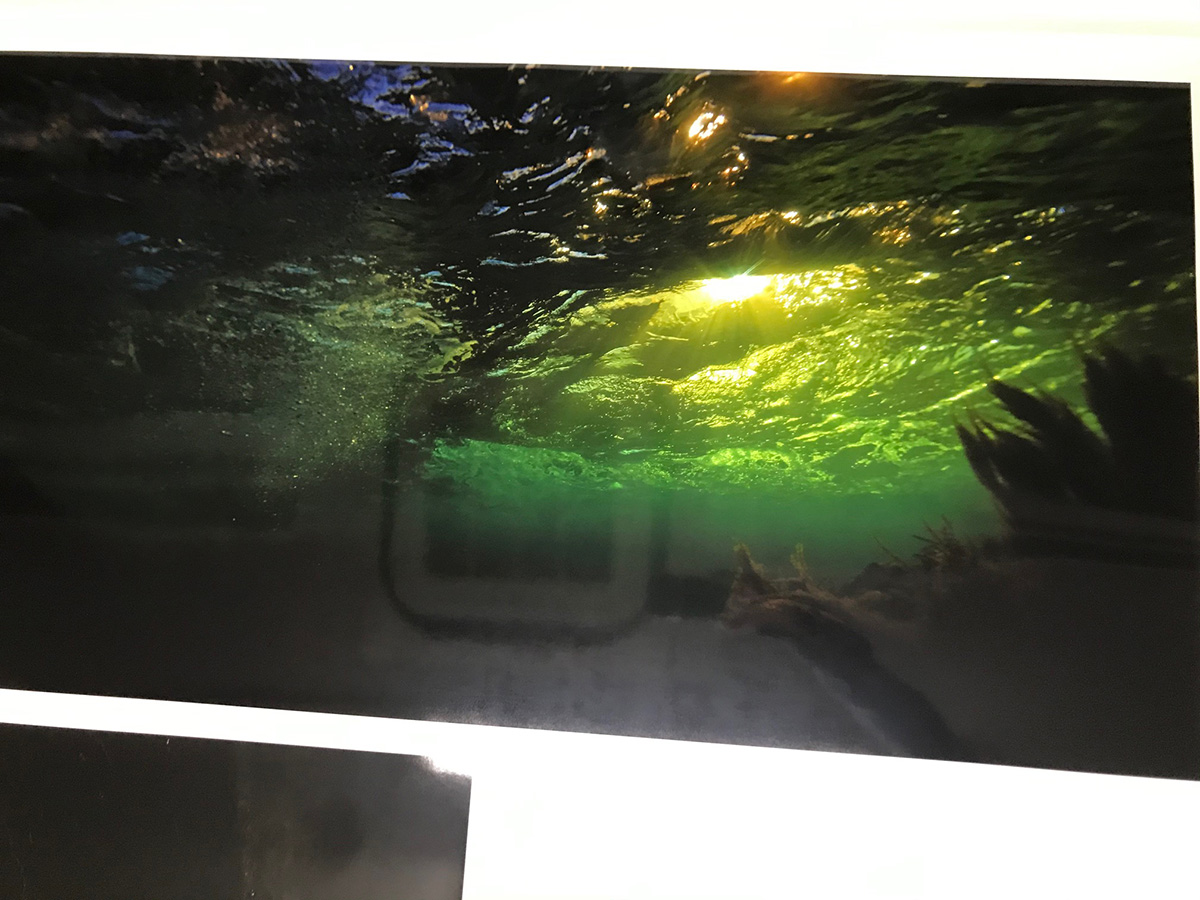

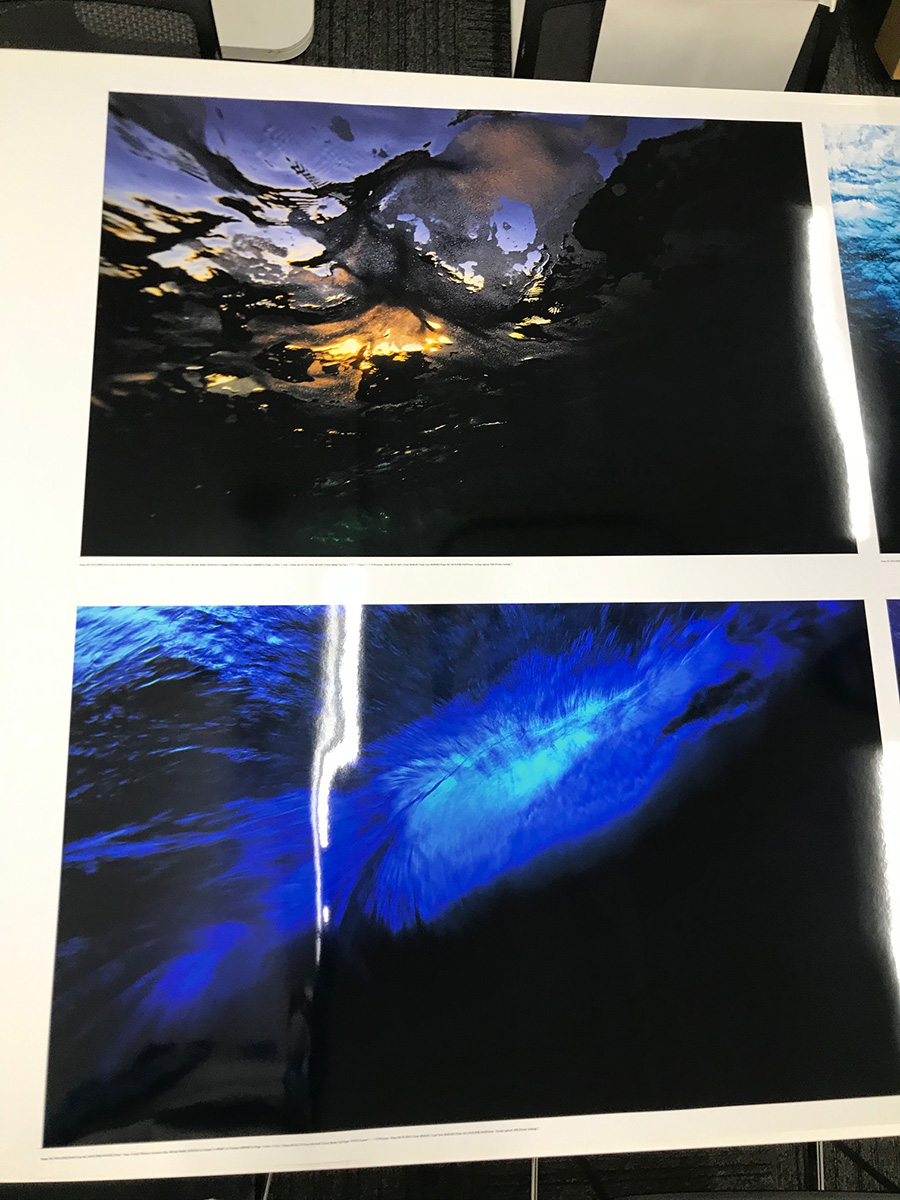

銀座で印画紙プリントを仕上げていただいています。

カナダと富士フィルムさんが開発した名機

ライトジェット

日本にも数が少なく(維持費がものすごくかかる、修理ができなくなってきている

プロも色よりも安価で簡単なインクジェット塗装で作品を仕上げ

印画紙の注文が少なく需要がなくメーカーも新機種を作れない)

数年後にはおそらく絶滅。

その場合は、以前も併用していた

ラムダという機械で仕上げていきますが

こちらもメーカーが手を引き、保守メンテナンスができない現況ですので

遅かれ早かれ、印画紙のプリントはできなくなる可能性が。

そうしたら

インクジェット塗装にするしかない?

嫌だな〜

展示はここファイヤーキングさんの2006年から

早いもので17年新作で印画紙プリント

電卓は叩きたくない、撮影、製作、海外への展示旅行

ですが、芸事ですから惜しみなくというより

どんどんいいクォリティーで皆さまへ

展示場所の方々、購入してくださったお客様、海や

自分へも、せっかく命がげで途方もない訓練と勇気を押したのだから

そのストリーがズレたらやめた方がいい。

と呟いてい17年

写真を撮っていたからお会いできた方々

写真?芸術?は肩書きも立場も超え、平等に人の魂の振動で

繋がり、お話しできた事はありがたいです。

また、お部屋に飾ってくださり

その場の雰囲気が変わったと

みなさまより、お聞きすると

お世辞でも嬉しいことです。

人間界の仕業 コロナは海とは無縁

こんな時期ですが、代々木上原の海の方丈へ

是非お越しください

夕方以降はほぼ毎日お店にいるようにしています。

昼間も出入りしていますが

どうぞお店の方にお電話ください

電話 03-3469-7911

重ね重ね

夕陽の中

ファイヤーキングへ

人は器 杭迫さん

今日の鎌倉は波は小さく

子供たちとお父さんが練習していて

良い雰囲気

しかし

アンドンクラゲ祭り

歩けば当たる

刺されまくった

くらげよけなるクリームを塗ると

ひどくはならないが

チリチリ

なぜかずっと口の固い魚が

足やウェットの腰のあたりつつきに

かじりにくる

なんだろうと見ていると

石鯛の子供だ

まだ黄色い体に黒いしましま

人は器

京都の書道家

杭迫先生(くいせこ)

聞けば

前回お参りした

島根地方の尼子一族の再興を願い戦い

月に向かい

我に七難八苦を与えたまえと祈った

山中鹿之介さんのご子孫

仙人のような

雰囲気は、お話しすると

さらにニコニコ、みんな幸せに

さっ!出番です

とタスキをまわし

墨で流れるようにか書かれた書は

独特な生きた何かが残る

残像を見ながら今を見ている?

不思議な魔力ある書でした

京都の禅寺で

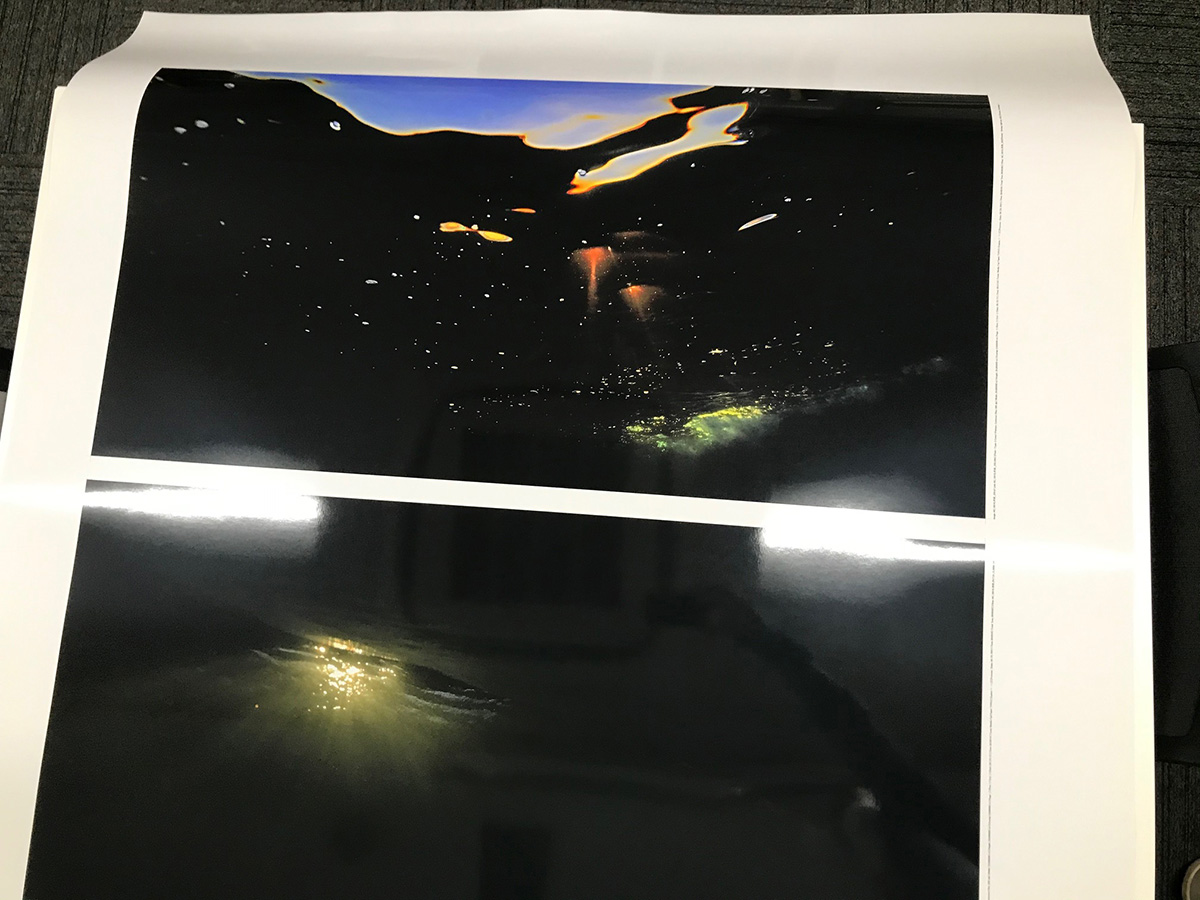

小冊子 延期!

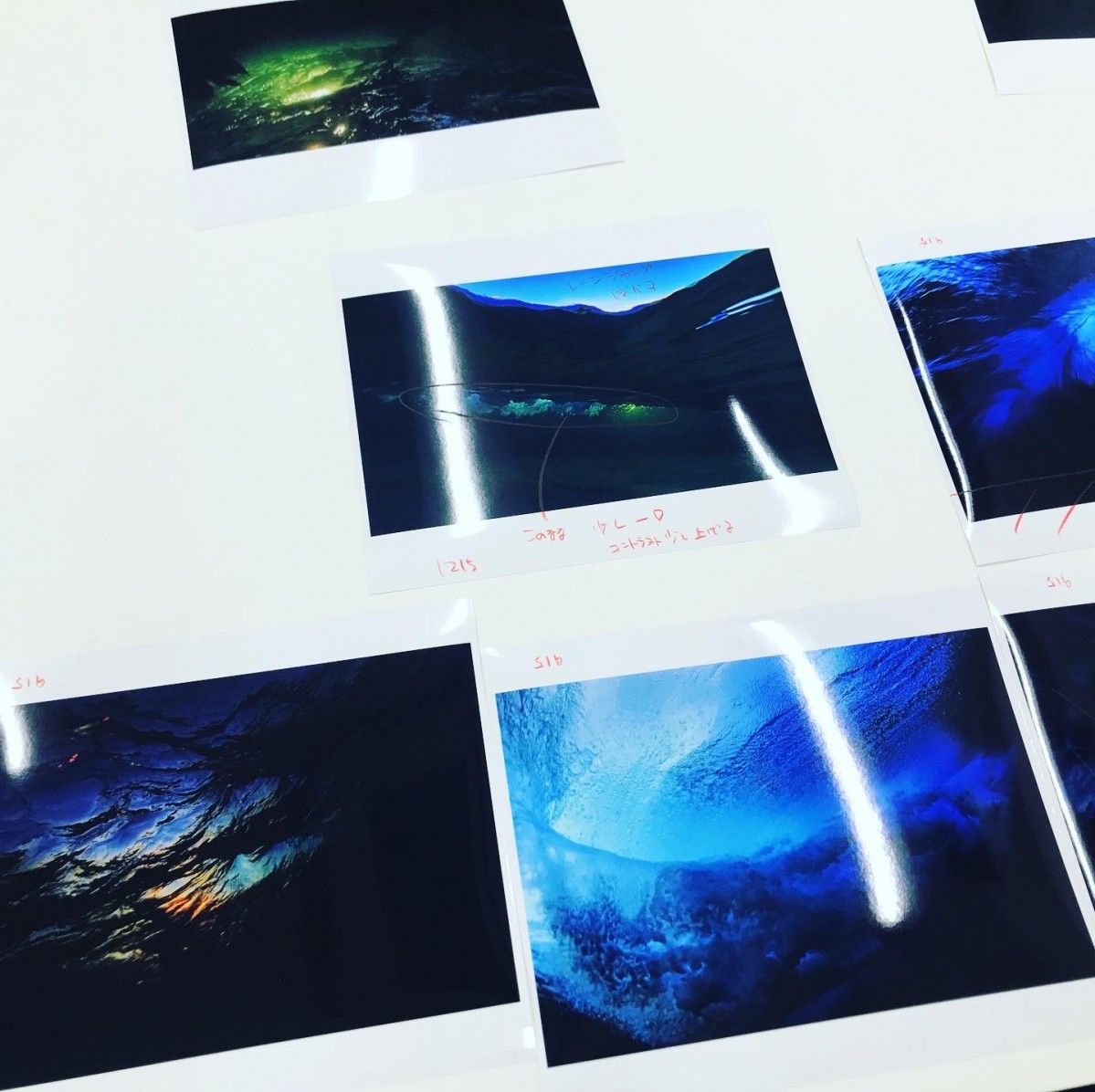

京都サンエムカラー松井会長

より

急遽できん!

え〜オヤジさん!

笑

皆さんに、サンエムさんといいものをと

進んでいたのですが、残念。

こんなこと書くのもなんですが

今まで工程をお伝えした以上

正直にお知らせします。

理由は色が色をこだわりすぎたから?

ま〜

切り替えて

月曜日から新しい東京の印刷会社さんを

巡り、印刷になる為出来上がりは9月?10月か?

作品は本当の色で

印刷に変換しないと

すみませんが

いいもを作らせてください!

お待ちください。

小冊子 入稿

言の葉

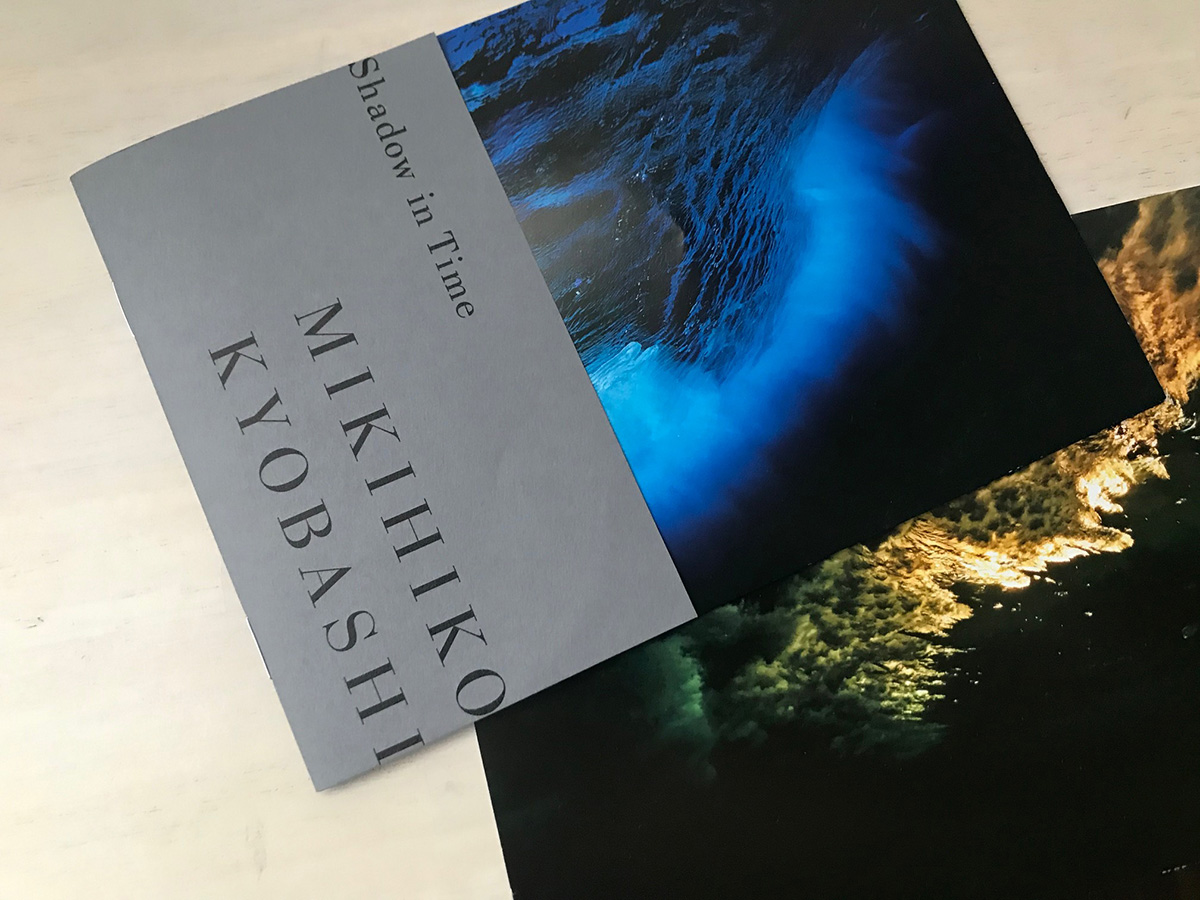

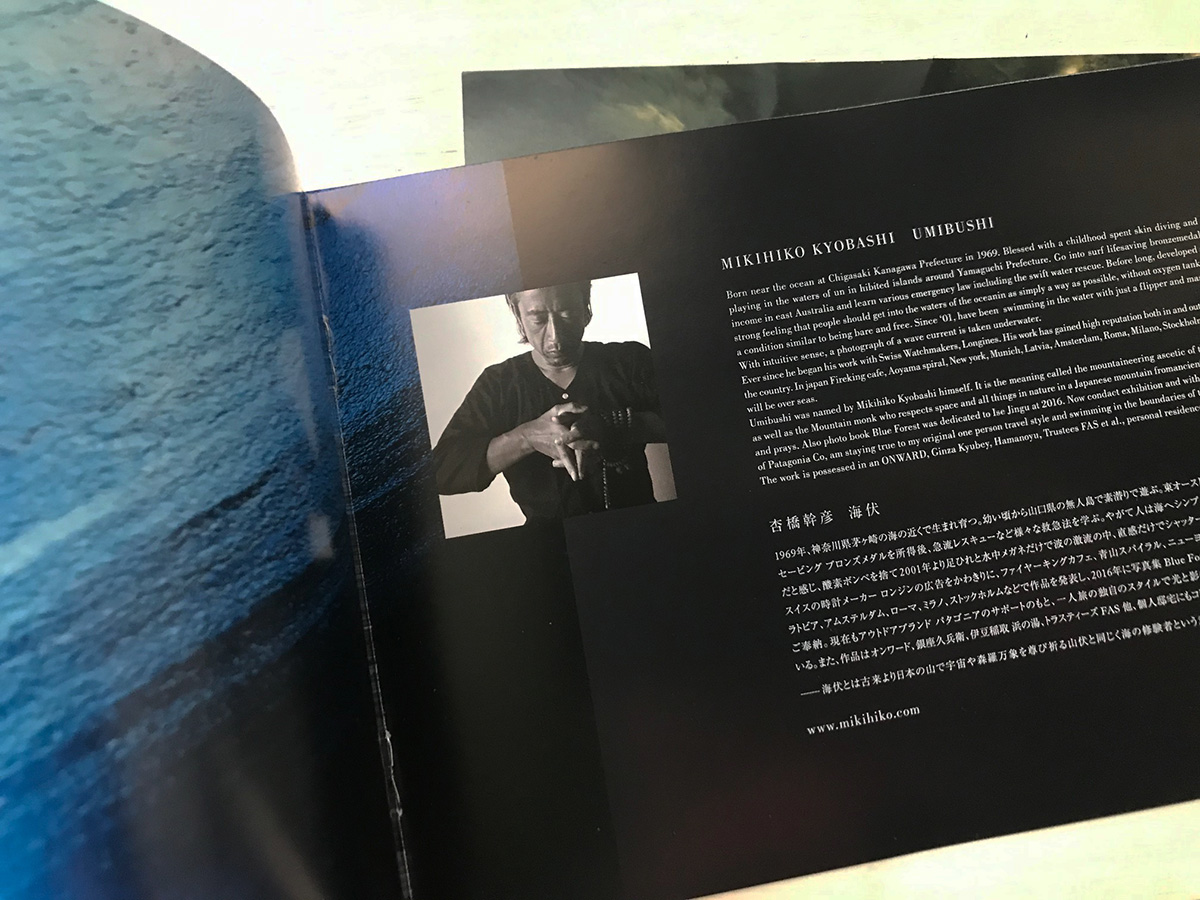

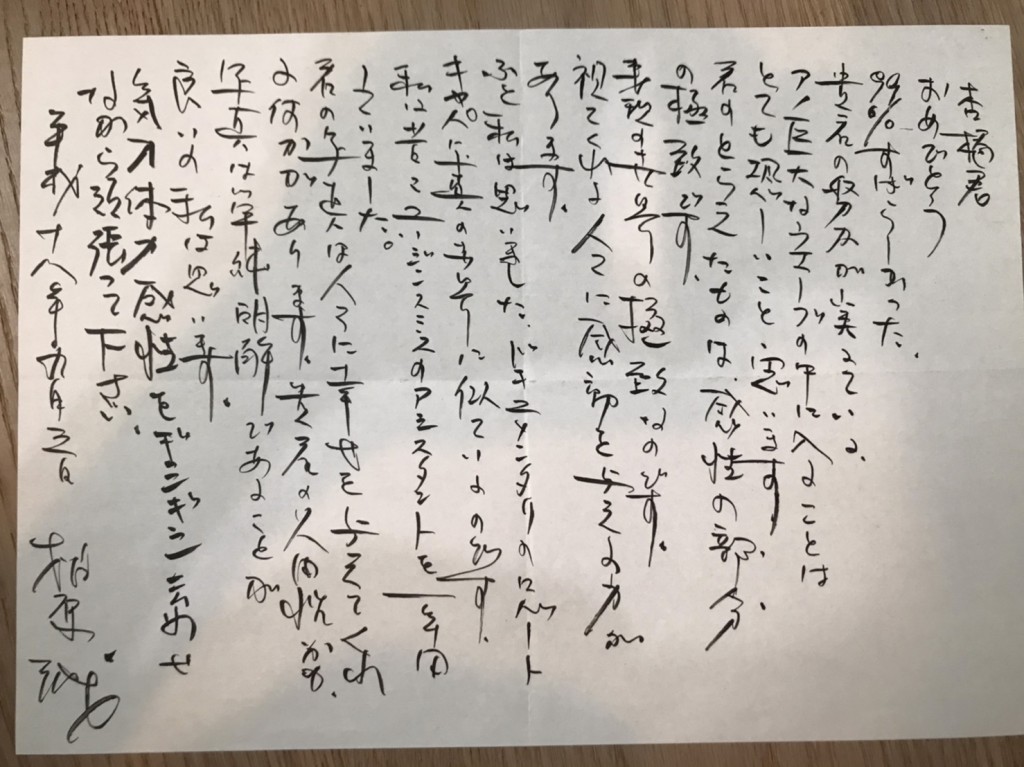

写真の柏原誠 親父が写真の仕事を

キッパリやめて7年後手紙が届いた

戦場カメラマンで水俣病や人々の奥底にひめる光を

表に出してきたユージンスミス

そんなユージンのアシスタントをし

広告写真や人を写したオヤジ

キャパの写真の世界に似ている

と

波に命を賭す!と決める直前は

キャパ、一ノ瀬泰造さん、小柳次一さん

の本や写真を見ていて

戦場は臨場感と距離感がすごいな

命が消え、カメラマンも命が消えないように

情熱と動物的間で被写体に近づき

50mmの単玉でいく

被写体に近づかなくては

と

キャパも書いていた

まづは位置が大事だ。

柏原誠も、戦場カメラマンで最後は人(その人の本物、ドキュンメンタリー)を写したユージンの

そばにいたから、何か同じものを感じていたのだろう

オヤジらしい気持ちのこもった

初めての敬語の文章が嬉しかった

写真は単純明快であること

気力体力感性をギシギシ

ロバートキャパ(本人が彼女と広告的につけた偽名で本名アンドレ)沢木耕太郎さんの著書ロバートキャパに詳しくは

当時の憧れ

写真集団マグナムに所属した戦場カメラマン

ライカやニコンで望遠ではなく、50mmレンズで近づいて押していた

最後はインドシナで、危ないと言われながら地雷を踏んで死亡

名取洋之助は自分で撮ってない戦場写真(小柳次一さん撮影)も

所属させると、ライフなど自分のクレジットにしたが

マグナムは違う

キャパは人やヨーロッパ戦線のDadyの写真はぶれながら、現像ミスしても

何かがあると感じる写真だ

熱海の写真も何か人間の力を感じた

だから

僕も本物は戦場にしかない?と感じ

写真の真実は生死にある!

と

2000年に戦場へ(湾岸戦争)に行く?

と思ったが、パラオで30年前にホームステーさせて

いただいたレイモンドアキオさんの墓前で

いや

人の血や悲しみは違うな

パパラッチだな

俺はやはり

海から逃げてはいけないな

海で単純な道具(裸に近い生身)で行き

死ぬ可能性はどこだろ?

?あれ

波の中かな?

そんなことを思い

命は儚いから

死ぬ気でやる!

と墓前で誓いこの波が始まった

人の一言は深い

ここは気にも家だから、パラオのお父さんだから

いつでも来なさい

海へいつでも連れて行ってあげるからね

パラオは小さな島だから何もないけど

と言って大きなシャコガイを

ロープで縛り、中学生の僕に持たせてくれたアキオさん

本当に嬉しくて

今も部屋に

生きてる中で関わってくださった

暖かな先輩方のお気持ちが

迷いそうな道に一条の光を照らしてくれるものです

黙って

やり続けること

あと先、考えず決めたら行く

中途半端は行けない

迷っては行けない

迷わせるのは自分の頭の妄想だから

心配も自分が作る妄想

怖さを感じ

単純明快な身体の動きで

胸から入ること

そして

自然界を祈り

仲間や祖先を憶う

それだけで

人の霊験が上がり

世の中が幸せになると感じたのは

今から1232年に道徳と理念を記した

鎌倉北条はじめ侍の

御成敗式目に書いたように同じ

神さまを敬う人の

純粋な真心にふれ、神さまの御威光は

さらに輝きを増し

神さまのひろき厚き御神徳

のおかげで

人は導かれ運を開く

神さまと人は

一方通行ではなく

お互いがお互いを

高めあう存在である

神は人を敬によりて

威を増し

人は徳によりて運を添う

自然感覚だ

と、こんないいこと言いつつも

800年前の事実は誰もわからないが

憶測では領土や利権の取り合いをした、北条や秀吉や徳川

の武士政権(本当は北条も平和のためだったのだろうか)

国は違えども歴史は違えども

誰もが感じ、憶うことは同じはず

終戦記念日と呼ぶ謎はさておき

こうして命を捨てて

国に殉じ、また戦果に飲まれた方々がいて

今の国土がある事実

そもそも神社は

縁結び!商売繁盛!合格!

など現生利益を願う場ではなく

祈りを通じ合い

たまに神様からの指令を受け動き

自然と過去を敬い、自らを見つめ

浄めはらう場である

極々自然な行為にたち戻れる場である

伊勢は南を向き

出雲は西(夕陽を向く)

人は器 写真の教え

写真の師

いや

生きる哲学を教わった

柏原誠

事務所にもあらゆる写真、芸術の本

ユングやフロイトや様々な本がや山積み

まだデジタルカメラのない時代

1枚に秘める、魅力と魔力を存分に表した人

LIFEで活躍した戦場写真 ユージンスミスのアシスタントをした

その後ユージンは軍に歪めらた写真を捨て

誰もが見ない、水俣へ本当のドキュメンタリーと人の内に光をあてた

デジタルカメラが押し寄せた1999年

ある日、いつもの明大前のスタジオへ

で

こう言った

変わらぬ笑顔で

俺な

明日から写真やめるわ

えっ!

オヤジさん!

やめるの?

あのなデジタルな

今にみんなデジタルになるぞ

あれはつまらね〜

車な1枚撮ってパソコンで色変えて

走らせて

もう写真じゃないな

俺たちの腕を馬鹿にしてる

仕事もうんと安くなるぞ

その時はわからなかったが

今思うと人を呼ぶ運と妙な千里眼があったオヤジ

お前な

やっぱり海へ行け

あと人だ

なんかうつる気がするぞ俺は

人の中にあるものを

バット!鷲掴みにして

バ〜ン!と押せ!

いいな

いいかカメラは所詮機械だ

こんなもんハッセルでも写ルンですでもなんでも同じよ

これはただの機械だ

カメラに撮られるんじゃないよ

いいかな

ここにあるな

ハッセルでもなんでも

使うんなら使え!

カメラはどんなカメラも所詮一緒よ

ファインダーは見るなよ

勢いよく行け!

そんな強運なオヤジも数年後

急に病魔で他界した

数年後海の個展で

手紙をもらった

次回はそれを

あの世で1番先に会いたい人

本人は無意識で言った

一言が

一生懸命努力し走った事が

人を勇気づけ変える

生き様という事を教わった男

人は器よ

いいな

と

天国で笑ってるオヤジへ

オヤジやユージンの真髄

己とのドキュメンタリーを貫く

人は器

飾れない1枚

殺虫剤のない、わきまえる時間

日本を知る

日本をよむ旅

日本を各地で教わる旅

人生あっという間に過ぎ去り早くも52年

海の付き合いは

どうも茶道や武道にもつながり

坐禅や瞑想は切っても切れません

やはり禅がそのヒントになる鍵をたくさん

共に生きています。

昔の言葉がいいのは

きっと国土と呼ばれ自然というゾウギゴがない時代

インターネットも、電子レンジも、TVも携帯も

ばかな殺虫剤もない時代

美しい日々、静かな緩やかな時間

木々が生き

今より川や海が行き来していた

静かな場所はそこかしこにあり

人々は自ずと

そうした時間に心を傾け

鎌倉彫りや茶道や武道や、浮世絵など

全ての物づくりに時間をかけ

丁寧に畳んでいた時代

一人一人がしっかり強く

正しく生きようと弁えていたであろう環境

死を感じる自然の力

武士政治の周囲の環境

戦乱の世で命の儚さと潔さが共存した時間

個々の日本人の感覚が研ぎすんでいたわけだから

今の政治家先生を見て

あの世で呆れてます

前にも書きましたが

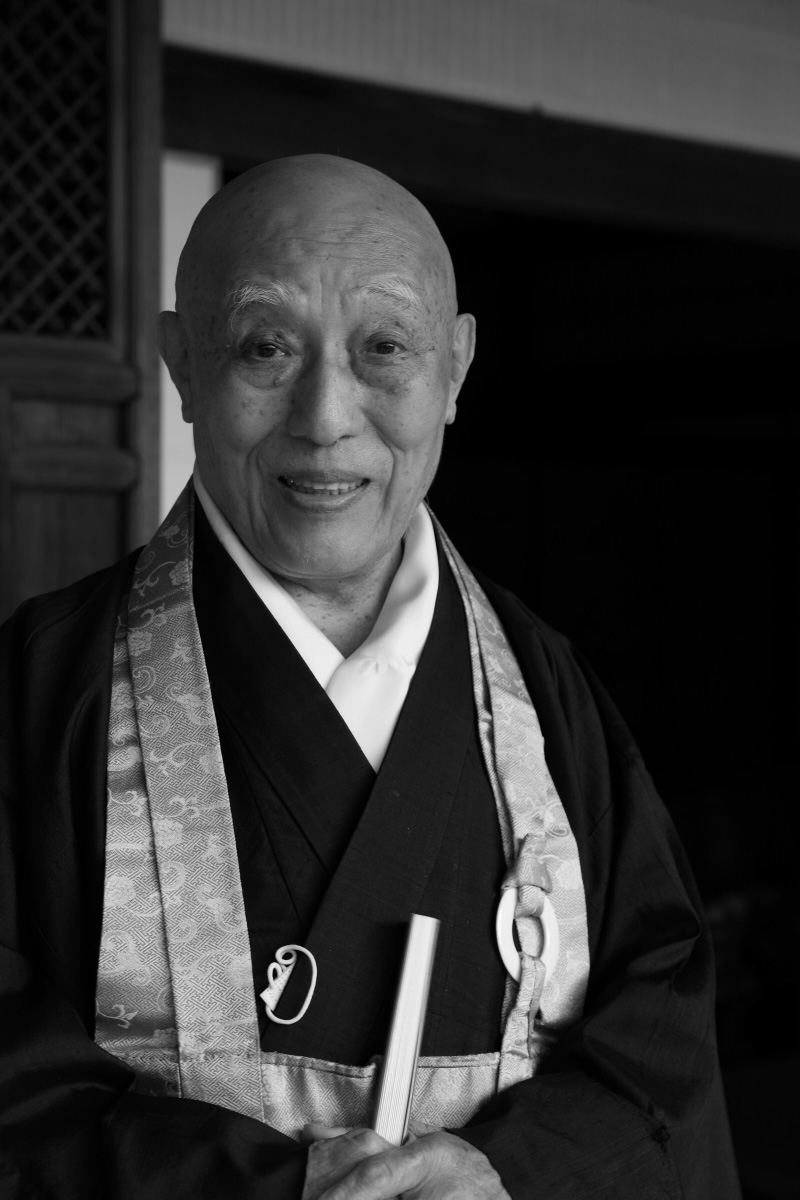

臨済宗の大徳寺というのはお寺の集合体

昔は52,3

あったものの

明治の廃仏毀釈で22かじに減ってしまう

本尊は釈迦如来1323年頃に

発生した聖域

秀吉に内緒で

大徳寺入り口の門に自分の像を設置した利久が

怒りをかい

切腹させら

そんなお寺(塔頭ーたっちゅう)の1つ

キリシタン大名 大友宗麟の菩提寺

海を表す白砂と岩の枯山水は

斜めに見ると十字架になっています

薄暗い黒とグレーのワビサビの真骨頂、利久さん

の茶室も見せていただきました

若いころは鎌倉で御修行なされた

瑞峯院の、まるでダライラマのような前田昌道さん

前回、剣の師匠と行くと

師匠に向かって

おじいちゃん!こっちへおいで

と言い大笑い

玄関の飛び石が濡れる静かな

雨の朝

突然にもかかわらず

お〜

きたか・・・・

まっ

おあがんなさい・・・

あんたの家がちかければね

・・・

毎朝こうしてうちはね、お茶を立ててるから

きたらいいのにな・・・

背筋を伸ばしてね

呼吸をしていくこと

血の流れが良くなって

目が生きて美人になる

ふふふ

お互いに自分の人生心がけてね

朝ごはん食べる時は

背筋をたてて

腹式呼吸をして

80過ぎのおじいもね

歴代のお経を読めば

自然に酸素が入って

大きな声でお経を読めばね

1日生かされていることです

お菓子とお茶を立てていただき

しばしお話し

門の外

雨滴る声

ちょうど今日の

これのことやな

円覚寺の方が

がかかれた

ちゅうどかけたところや

あんたになんかあげたいな

そうやまっててね

色紙に

こうかいた

渓声洗耳清「けいせい みみをあらいて きよし」

清らかな渓流の音は

耳からはいり、心やすべてを清め

正しい本来の自分に気づかせてくれますよ

と

いうわけだ

海で一呼吸

日々忘れがちは静けさと自分の間を大切に

焦らずゆっくり、自分の順をふんで海へいかないと

戻れません

全ての教えはこの宇宙と日々にあります

禅は道なる領域への鍵

この写真も9/6からのファイヤーキングカフェで展示します

ただいま印画紙で現像中