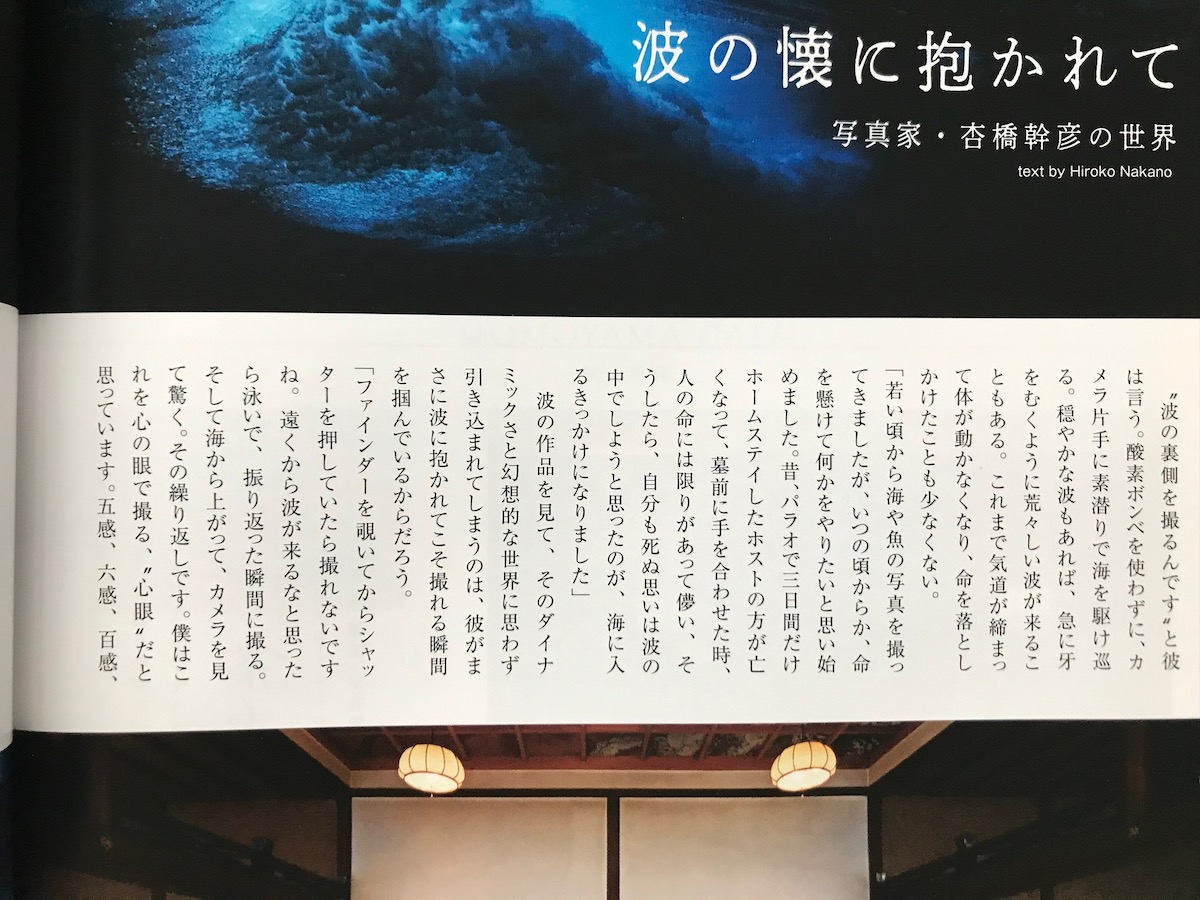

怖さを幾つも体験すると

怖さが和らぐはずが

怖さの体験が輪廻してくる

今も怖さが

どこかに記録されている

記録されているからと言って

眠れないとか、精神的にどうとか

ベトナム戦場の帰還兵のようなPTSDはないが

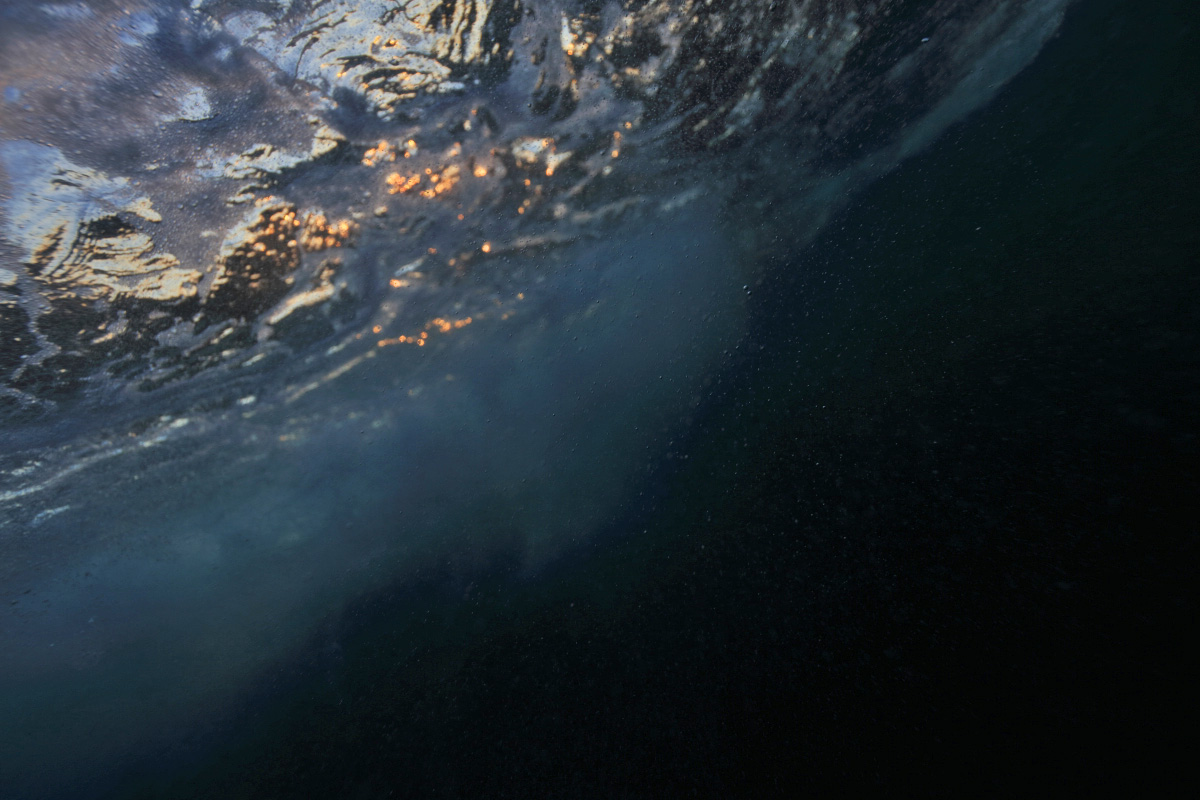

起動が閉まるほど溺れた時は

心が詰まった。

自信喪失

へこんだ心を治すには

もう一度今日、溺れた同じ場所へ

行かねば先はないと感じた

所詮泳げないのだが

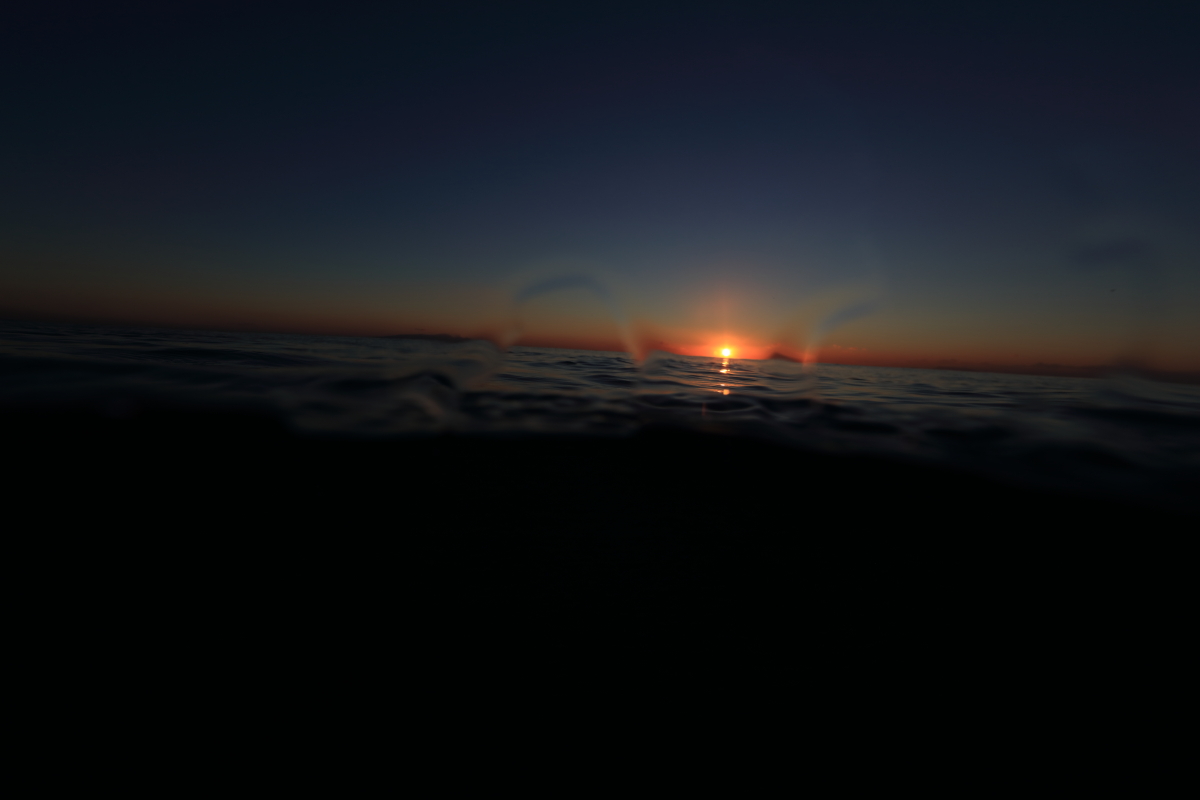

意を決して行くと、雨もは嵐で誰もいなかった

海が守ってくれ

我が身の丈を知った

この時は意識が遠のくほど溺れた怖さよりも

逃げる自分と、このまま泳がない自分が怖かったから怖さの種類は前者と違う

怖さが身を守っていく

身の丈を知り、抗えない自然に

挑戦はするが挑まない

ある線で止めること

止めるのも勇気

表裏一体の不思議

そこには一個人の人間が存在する

からその人間の心、体の状態と余計な性格

や幼い頃の自然体験が作用する

間違いなく

小さなこと気にせず

人間界では協調性は無く

自然界に協調性を持ちたい!と言う人が海や自然を大事にします

昔の人々はごく自然に湧き上がるような感動と、感謝で

自然に祈ったのでしょう

自然は無限です

観察して決めたら

つべこべ言わず、考えず

行くのみ

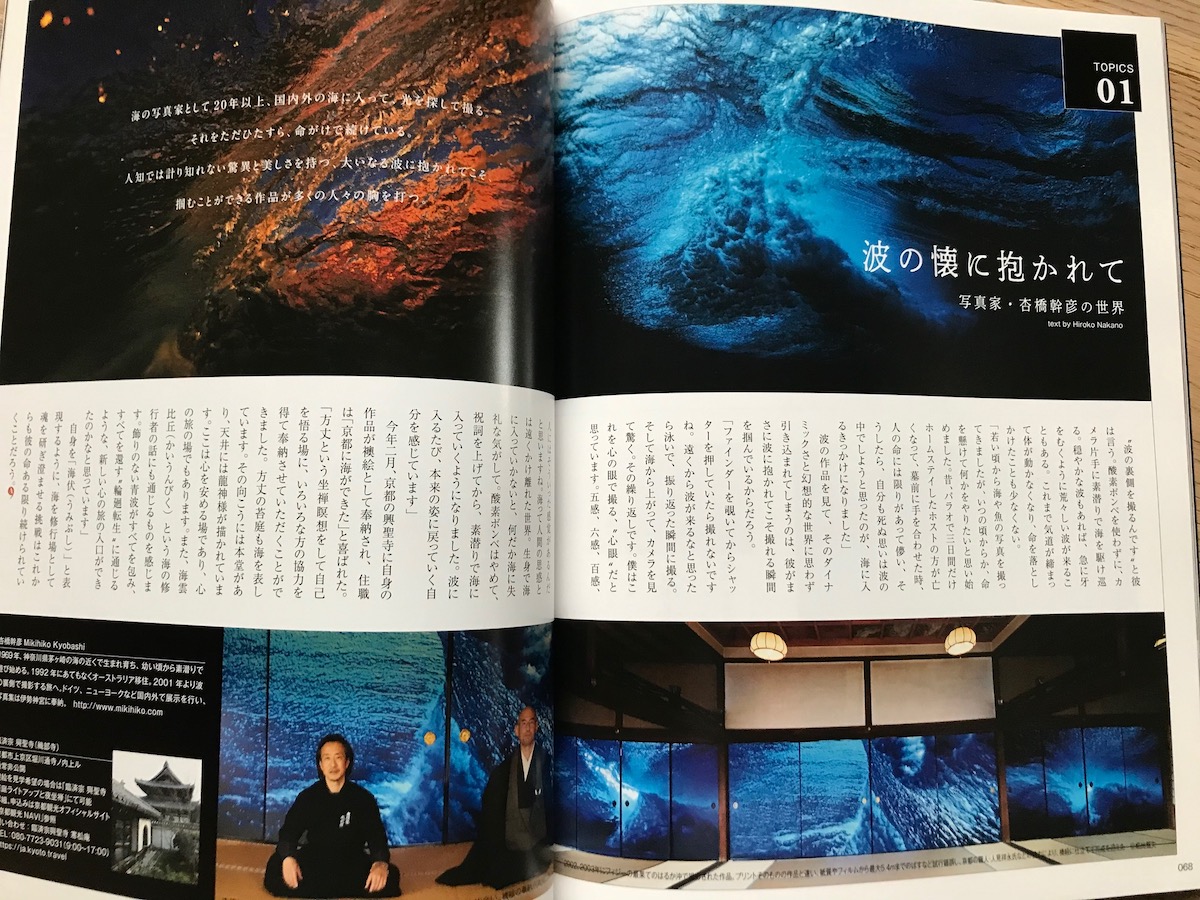

準備体操し、カメラセットし

祝詞や般若心経や忍者の呪文を唱え

海を浄め祓い

自分におまじないをする

よし!と掛け声して

足ひれをはいて

今流行のマイクロプラスチックを口に含み飲む

ウニやオコゼ踏まないよう珊瑚を壊さないように

足をつくと危ないから

水中で岩上を飛ぶように移動し泳いでしまう

顔や指先で水の動きや

自分の水温をセンサーで感じる

波のポイントまで泳ぐのがまた怖い

強そうなサメいないかな?

水は透明かな?

流れはどっちかな?

波はどこで崩れ

水深があり逃げれるのかな

いる場所が決まったら

ひたすら浮いてい水面、水中を観察

やがて水面で迫る大波を見つけ

全てを飲み込む場に泳いでいる自分の

どうしようもない怖さの笑い

野生に生きた心地を取り戻す

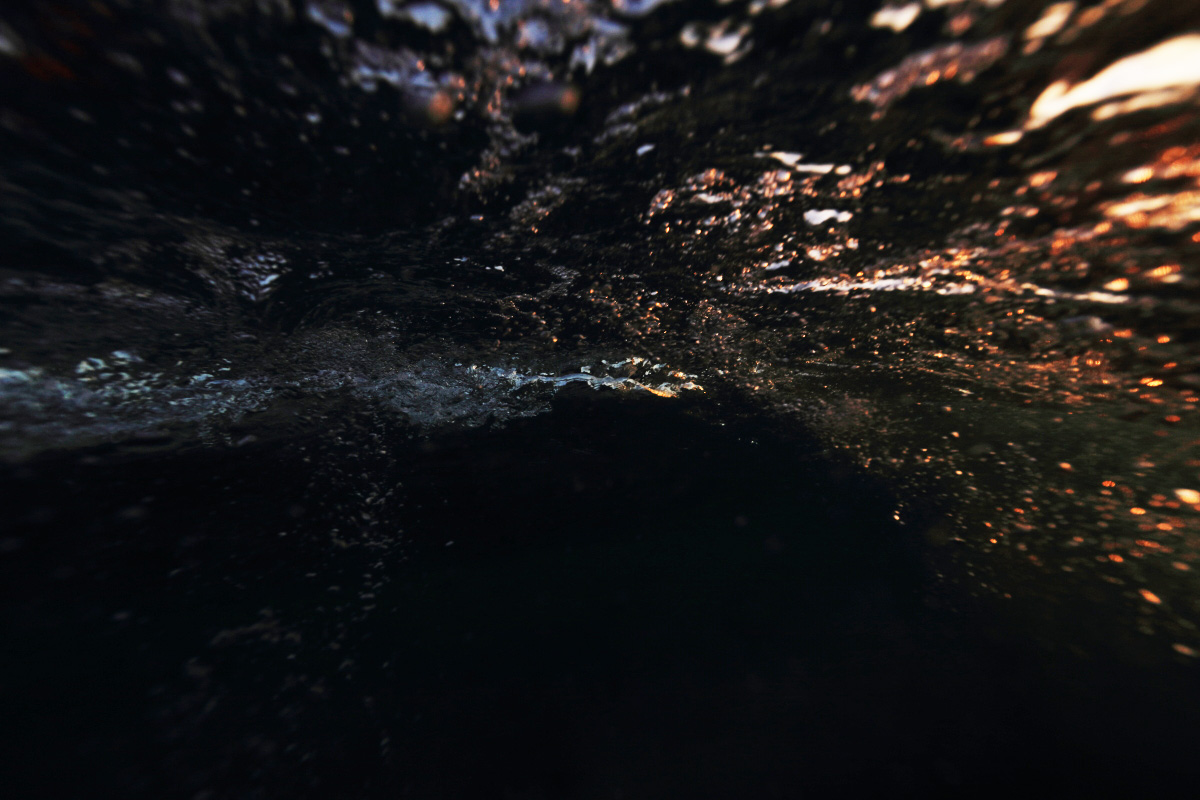

水面から見上げ、空が消えるほどの波が迫ると

逃げれないんじゃないか?という余計な妄想

巻かれてしまう怖さの体験と妄想

巻かれ中の怖さ 妄想なし

波を潜ってかわし

水面へせっかく出たのに

頭からまた波が降ってきた怖さ

かえって経験が意地悪する

前にもこの感じの波が

迫るとやられたからなとか

同じ事象に常に裏表が存在する

アジアのタオであり

般若心経の世界観だと感じます

あるからない

ないからある

存在しないからこそ

存在できる

この読解不明な世界は

やはり体験と言葉はいらない、現実経験

しか知り得ませんが

波の中は

どうもそれに近いです

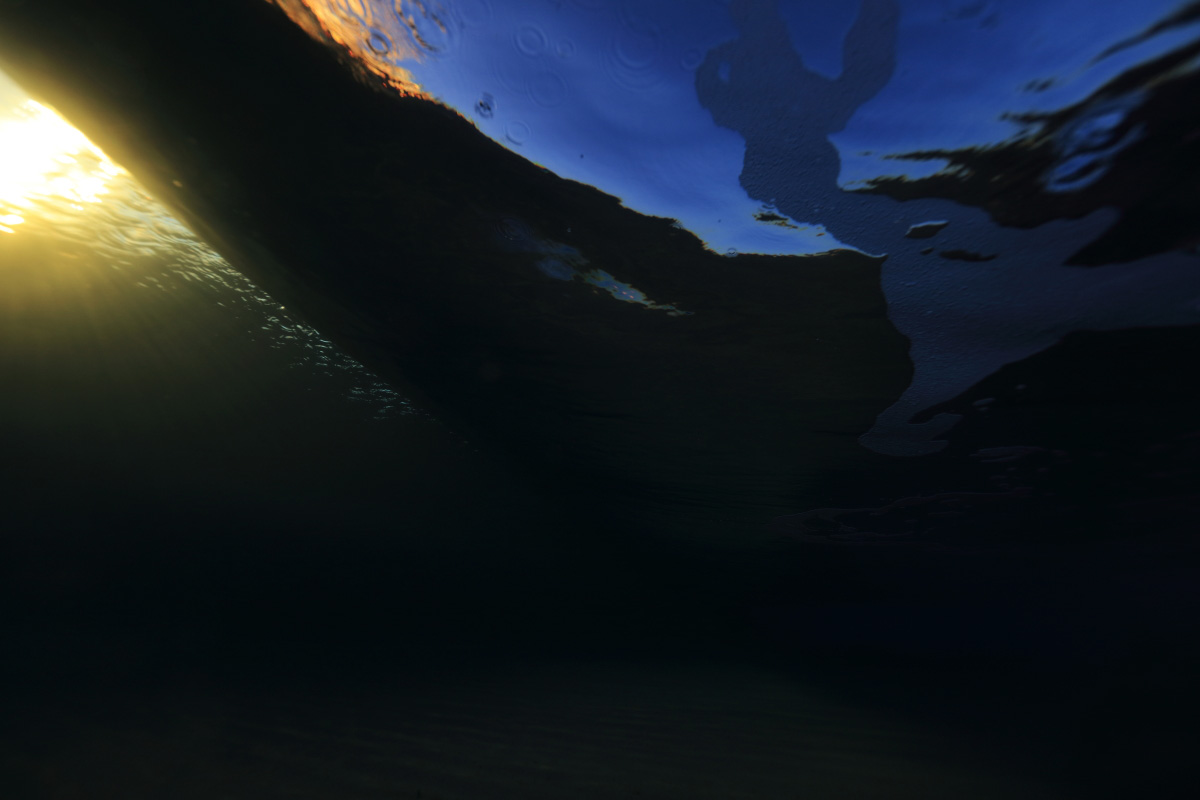

波は透明

波はない

あるの事象は風やうねりに、海水が反応した

ドミノ崩しのような水素結合と離反

高速に迫る波という固有の物だと

決め込んだ人間

実は波なんて物はなく

連続しては戻るエナジーの回転

風、波動

我々の目が高速カメラであれば

沖の水は1滴も海岸にはきていなくて

1つの波という物も存在していないと知る

手で空間をお仰ぐと

風がきます

これは空中の波

水中も同じく水に動きがきます

同じ分子構造でありながら

存在する形が違うだけ

空の雨雲は水

水中の雲は空気

所詮はH2o

同時に存在し

変化しながら

意味合いや物語り

そこにいる人間の知性や感覚まで

無限に旅をさせる波=水はすごい

もっと大事にしなさい海を

と

腑に落ちます

海は生きています

波という水の水素も生きているというか

記憶でき、感情を理解する生き物だと

思います

そう

怖さとは何か

消して消えない自分自身の

鏡です

海はあるがまま

別に怖くさせるとか

一切ない純粋な姿

もし海が怖かったら

魚たちはストレスで眠れません

嫌々泳いでいる

魚を見たことがなく

みんな楽しそうです

縄張りや食われないかな?とか

警戒しあってますが

魚の心理を理解し

波を泳ぐ

そりゃそうだ

泳ぎの先生に習うのがいい

水泳の本は明日捨ててください

鏡に写るのは自分じゃないです